このような悩みを持っていないだろうか。

・筋トレ後の次の筋トレまで続いている。

・コルチゾールが筋トレに与える影響を知りたい。

・日々のストレスを軽減したい。

この記事ではこれらの悩みを解決してく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.コルチゾールの作用を解説。

2.コルチゾールが筋トレと健康に与える影響を解説。

3.コルチゾールの過剰分泌を抑制する戦略と施策を提示。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が解説しよう。

コルチゾールの概要

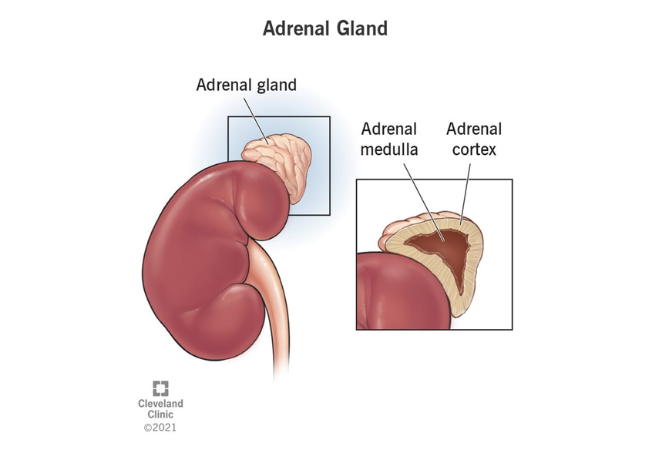

副腎皮質とホルモン

https://my.clevelandclinic.org/health/body/23005-adrenal-glandより引用。

副腎髄質は副腎の20%を占めており、機能的に自律神経系と関係している。副腎髄質は自律神経に関する刺激に応じてアドレナリンとノルアドレナリンを分泌する。

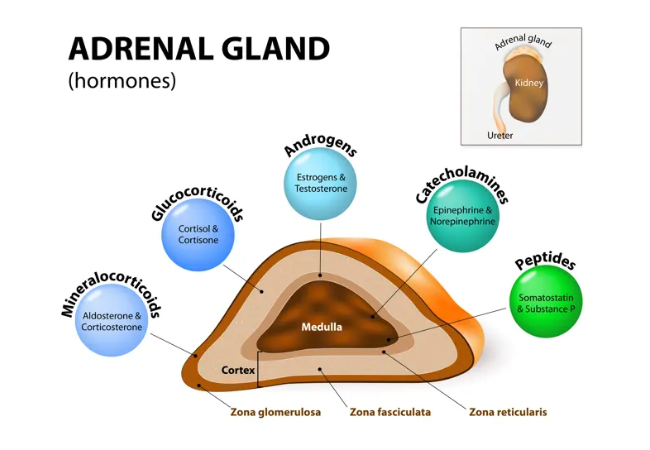

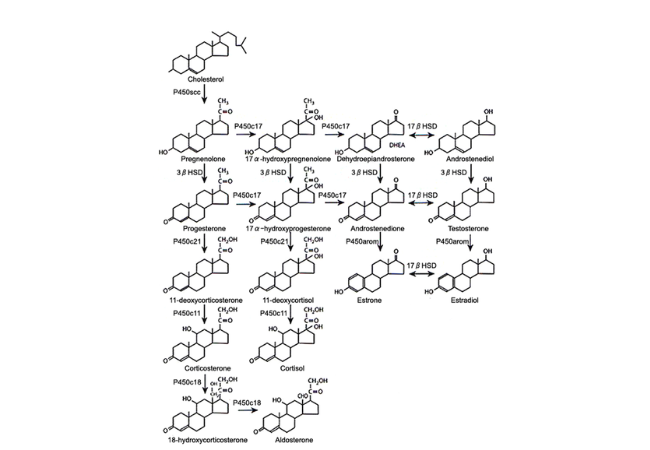

副腎皮質はコルチコステロイドと呼ばれるホルモンを分泌する。これらはステロイドコレステロールから生成されるステロイドホルモンである。

副腎皮質ホルモンには鉱質コルチコイド(=ミネラルコルチコイド)と糖質コルチコイド(=グルココルチコイド)の2種類がある。そして副腎皮質からは少量であるが、アンドロゲンも分泌される。

基本的に鉱質コルチコイドはアルドステロン、糖質コルチコイドはコルチゾールと認識して問題ない。

アルドステロンは腎臓の尿細管や集合管に作用し、ナトリウムの再吸収とカリウムの排泄を調整するホルモンである。細胞内液と細胞外液の関係から筋肥大にはナトリウムよりもカリウムの比率を高めることが推奨される。仮にカリウムを多く摂取したとしても腎臓の機能が正常ならアルドステロンの作用により恒常性は保たれる。

詳しくはこちらを参照してほしい。

コルチゾールは副腎皮質から分泌されるステロイドホルモン(糖質コルチコイド)である。身体がストレスを受けた際にストレスを克服するために分泌され、主な作用として糖新生による代謝促進と抗炎症作用があげられる。

代謝作用

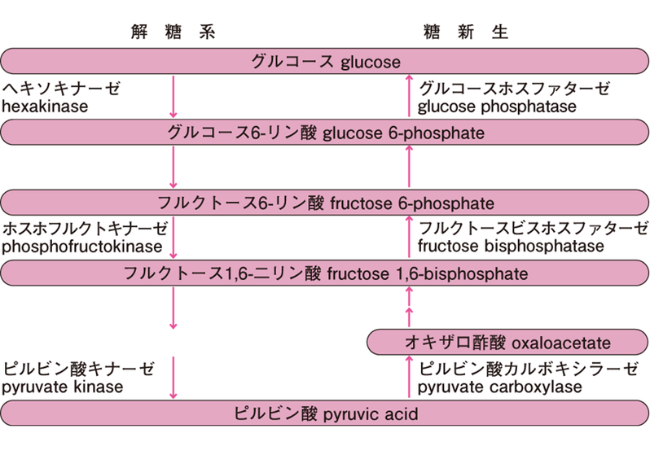

解糖系とはグルコースがピルビン酸若しくは乳酸に分解されるまでの経路のことで、糖新生とは解糖系の逆である。すなわちピルビン酸若しくは乳酸からグルコースを合成する反応である。

糖新生の材料としてピルビン酸、乳酸だけでなく、中性脂肪に存在するグリセロール、ロイシンとリジンを除くアミノ酸(糖源性アミノ酸)があげられる。というのもこれらは代謝の過程でピルビン酸やオキザロ酢酸へ変換されたり、クエン酸回路にとりこまれたりするからだ。

Glucoce-6-phosphataseは解糖系には存在しない酵素である。Glucoce-6-phosphataseは肝臓と腎臓に存在し骨格筋や脂肪細胞にはない。すなわち糖新生は肝臓と腎臓でのみ行われる。

コルチゾールは肝臓核でのDNA転写を促進することで、糖新生を促進する。また骨格筋を分解しアミノ酸を、脂肪組織内のトリグリセリドを分解し脂肪酸とグリセロールを産出する。コルチゾールは骨格筋と脂肪組織を分解することで糖新生の材料を産出するとともに、肝臓の糖新生を促進する作用を持つ。

抗炎症作用

コルチゾールは抗炎症作用を持つ。抗炎症作用についての理解を深めるために、最初に炎症反応について解説する。

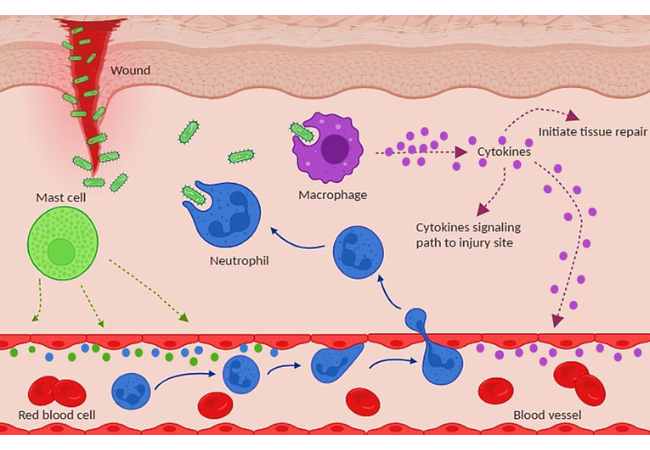

炎症とは生体内に侵入した最近を除去し、損傷した組織を修復する一連の反応である。

細菌などの異物が侵入した際にマクロファージが細菌を捕食するとともに、炎症性サイトカインを放出する。また肥満細胞から炎症性メディエーターであるヒスタミンが分泌され、血管透過性を上昇させるとともに血管が拡張する。これによって好中球が血液から異物が侵入した部位に輸送されたり、輸送された単球がマクロファージに分化して細菌を捕食したりすることで、細菌の処理が行われる。それと共に浮腫も起こる。最後にT細胞やB細胞によって組織が修復される。

https://www.researchgate.net/figure/The-process-of-the-inflammatory-response_fig1_379385219より引用。

さらに細胞膜内のリン脂質がアラキドン酸に変化し、シクロオキシゲナーゼ(COX)の作用によってプロスタグランジンが分泌され、これによって異物が侵入した部位で発熱と疼痛が起こる。以上が炎症反応である。

以上のことから炎症が細菌から組織を守るうえで重要な反応であることが分かる。しかし過剰に炎症が発生するとそれ自体が組織の維持に影響を及ぼす。そのために抗炎症作用が発揮される。

コルチゾールの作用によりヒスタミンの分泌とプロスタグランジンの分泌が抑制され、好中球の炎症部位への輸送と炎症部位の発熱が抑制される。これは自己疾患やアレルギー性の疾患には有効だが、細菌や真菌による影響を悪化させる。なぜなら好中球の輸送を抑えリンパ球を抑制し、細菌の処理が抑制されるからである。抗炎症作用と免疫機能低下はセットである。

コルチゾールの抑制

コルチゾールはなぜ抑制するべきか

コルチゾールは身体にとって必要なホルモンであるが、健康と筋肥大を最適化するうえでは過剰分泌は抑制するべきである。なぜならコレステロールのコルチゾールへの変換増加は、テストステロン生合成に使われるコレステロールを減少させ、遊離テストステロン濃度低下を招くからだ。

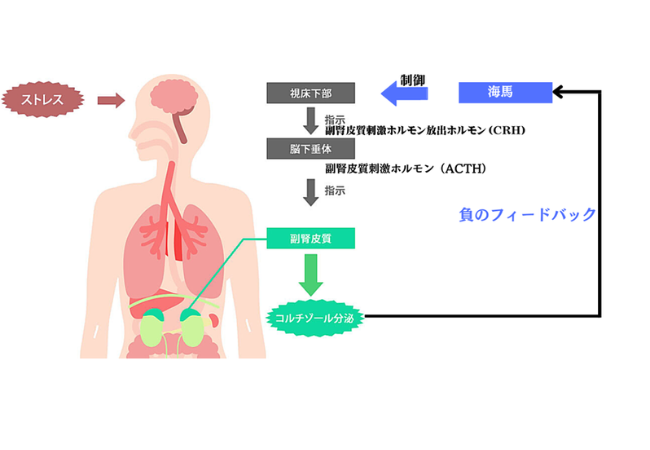

テストステロンの合成経路は、HPG軸(視床下部、下垂体前葉、性腺)である。一方でコルチゾールの合成経路はHPA軸(視床下部、下垂体前葉、副腎皮質)である。テストステロンのように副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が視床下部で分泌され、それが下垂体を刺激し副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌を促進する。

コルチゾールもテストステロンも共にステロイドホルモンなので、コレステロールから生合成される。そのため本来テストステロンの合成に使われるはずだったコレステロールが、ストレスによってコルチゾール合成に使われるという構図が理解できる。

ストレスを高めることはコレステロールのコルチゾールへの変換による遊離テストステロン濃度低下を意味する。

コレステロールが17α-ヒドロキシプレグネノロンまで変換する経路はテストステロンもコルチゾールも同じである。ストレスを受けた際にACTHが有意に上昇し、17α-ヒドロキシプレグネノロンがコルチゾール合成に舵を切ることになる。

以上のことから、健康及び筋肥大を最適化するうえでコルチゾールの過剰分泌は抑制するべきでだ。

抗炎症戦略

コルチゾールを抑制する戦略としてストレス管理戦略と抗炎症戦略の二つがあげられる。前者はコルチゾール分泌のトリガーとなる肉体的、精神的、生理的ストレスを軽減することが施策として挙げられる。具体的にはケガ、寒さ、恐怖、低血糖、長時間の運動、オーバーワーク、睡眠不足、免疫力低下(感染症、炎症など)などがある。

ストレス管理については、「栄養素」カテゴリーや、睡眠についてまとめているこちらを参照してほしい。ここでは抗炎症戦略について解説する。

CRP

抗炎症戦略とは「コルチゾールに頼らない抗炎症施策を実施すること」である。抗炎症施策を解説する前にCRPについて解説する。

CRPとは肝臓で産出される物質である。CRPは細菌感染や炎症性サイトカインの放出をトリガーにして産出される。CRPは細菌の細胞膜に結合することで、ヒトの周辺組織の免疫力を高める。

炎症によるサイトカイン放出によるCRPの分泌は、肝臓の炎症を引き起こす。つまり全身の炎症が肝臓の炎症を引き起こすということである。ちなみにこれはコルチゾール分泌を促進するだけでなく肝臓でのGHのIGF-1への変換効率を低下させることに繋がる。

炎症はコルチゾール分泌を促進されるだけでなく肝臓でのGHのIGF-1への変換効率を低下させることで組織の成長を阻害する。

CRPの基準値は0.3㎎/dlである。施策を通して基準値以下の数値を目指す。

ω-3を一日4㎎以上摂取する。

ω-3は高い抗炎症作用を持つ。一日4㎎以上の摂取が推奨される。詳しくはこちらを参照してほしい。

酸化ストレスを軽減する。

酸化ストレスは組織や細胞を損傷させ、その損傷がトリガーとなり組織の炎症を引き起こすため、酸化ストレスを軽減する施策は抗炎症施策としても有効である。

具体的には亜鉛と銅の摂取、ビタミンC、Eの摂取。グルタチオンとセレンの同時摂取などがあげられる。これらについては「栄養素」カテゴリーで解説しているので参照してほしい。

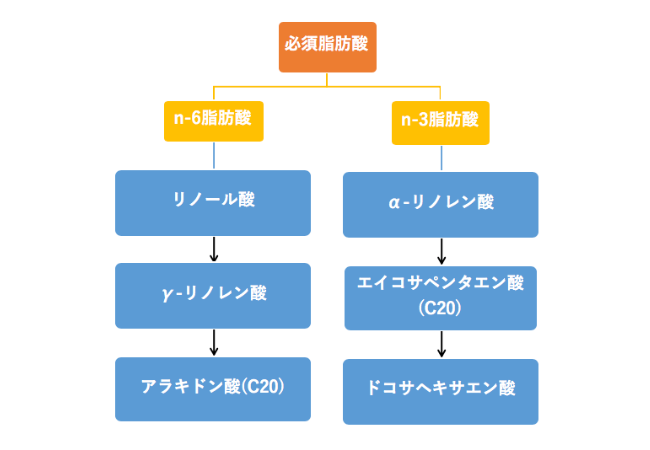

アラキドン酸(リノール酸)の過剰摂取を避ける。

アラキドン酸及びアラキドン酸の前駆体であるリノール酸を過剰摂取を避ける。なぜならプロスタグランジンが過剰に分泌されるからだ。これは慢性的な炎症を引き起こす可能性があるため、それらの過剰摂取は避けるべきだ。

https://lifescience-study.com/2-essential-fatty-acids-and-eicosanoids/より引用。

ちなみにアラキドン酸及びリノール酸の適度な摂取は問題ない。むしろ実際炎症による浮腫をトレーニングのパンプ促進に利用するというテクニックも存在するし、アラキドン酸を多く含む動物性脂質には摂取するべき栄養素が多く含まれる。

ただ脂質源の70~100%を全卵やピーナッツバターにするとか、このような過剰摂取は慢性的な炎症を引き起こすため良くない。

最後に

この記事ではコルチゾールの作用と筋肥大や健康に与える影響、コルチゾールを抑制する施策を解説した。

コルチゾールはストレスに応答し糖新生と抗炎症を促進する。コルチゾールはステロイドホルモンでコレステロールから生合成されるため、過剰なコルチゾール分泌は遊離テストステロン濃度低下を引き起こす。また過剰な炎症はコルチゾール分泌だけでなく肝臓でのGHのIGF-1変換効率も低下させる。

コルチゾール分泌を抑制するためには、酸化ストレスの軽減、睡眠の最適化、コルチゾールに頼らない抗炎症戦略が有効である。

この記事が読者の悩みを解決できたならうれしい。

コメントを残す