このような悩みを持っていないだろうか。

・筋トレは毎日やってもいいのか?

・休むと筋肉が落ちるのでは?

・毎日続けても効果が出ない。何が間違っているの?

この記事ではこれらの悩みを解決する。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.筋トレ頻度と休養の考え方を解説

その1:こなすことは目的ではない

その2:頻度は破壊と疲労と相談

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が読者の悩みを解決しよう。

筋トレ頻度と休養の考え方

こなすことは目的ではない

読者は「筋肉痛がある時でも筋トレをやるべきか」、「筋トレは毎日やらないとダメなのでは」と悩み、「休まず動かないと」と言う強迫観念にとらわれていると想定される。結論として筋トレは基本的に毎日やるものではない。厳密にいうと毎日できる傾向にない。なぜなら筋肥大のための筋トレの頻度は破壊の具合と休養の程度で変わるからだ。

例えば腹筋やカーフは毎日やっても良い部位とよく言われる。これは遅筋繊維が多く高重量を扱いにくい性質が理由である。しかし仮にアブローラーで強烈なストレッチを5セットほどかけたり、カーフを10セット行ったりすると翌日まで疲労がたまり毎日こなすことは難しくなる。腹筋やカーフは性質を理由に毎日しやすい傾向を持つだけで、毎日しないといけないわけではない。もし大腿四頭筋でも限界-8レップでやめるトレーニング3セットとかなら毎日できるはずである。しかし筋肥大は起こらない。

以上のことから筋トレはこなすことが目的ではない。筋トレは骨格筋に筋肥大のトリガーを与える行為であり発生条件は毎回難しくなるという必然を持つ。対象筋に響かないような刺激を毎日こなすのではなくしっかりと対象筋を破壊しきる筋トレを数回繰り返すほうが効果的である。そのためには休養が必要になる。

頻度は破壊と疲労と相談して決める

結論として頻度は破壊と疲労具合によって変化する。そのため一概にこの部位は週何回ということができない。

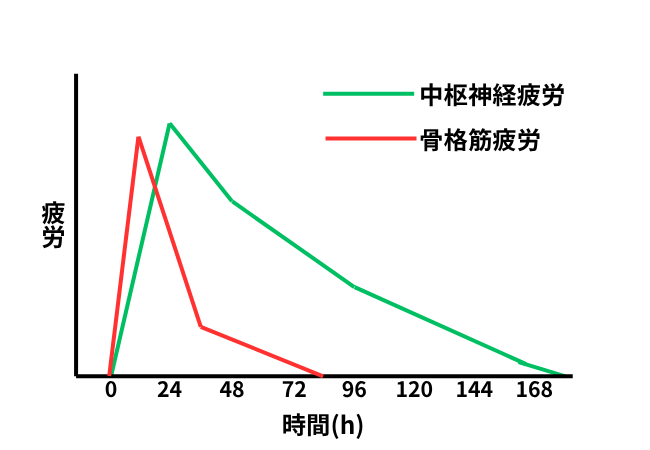

先の文章で、筋肥大には毎回限界を超えることが必然であることが分かった。毎回限界を超え、対象筋に筋肥大のトリガーを与えることが筋トレの目的である。毎回限界を超えるためには、対象筋が最大パフォーマンスを発揮しないといけない。そして最大パフォーマンスの発揮を阻害する要素として骨格筋の疲労と神経疲労がある。

以上のことから、「骨格筋と神経疲労が前回と同じレベルに回復したとき」が同じ部位の筋トレが再開できる時と分かる。

先の条件に回復するまでの期間に個体差はあるが、基本的に骨格筋の疲労は48〜72時間で元に戻る。これを理由にトレーニングは週2〜3回が理想と言われるが、この主張は神経疲労という概念が抜けている。

神経疲労は高重量コンパウンド種目を本当の限界まで行ったときにたまりやすい。条件は筋肥大トレーニングで発生しやすい。神経疲労は長い場合は1週間から10日抜けることはなく、骨格筋と異なり睡眠程度しか回復手段がない点が厄介だ。

神経疲労についてはこちらの記事を読んでほしい。

以上のことから、筋トレを再開できる条件は前回のトレーニングの破壊によって変化し、それを回復するまでの期間が休養のレベルと個体差によって異なることが分かる。つまり「同じ部位を何回やればよいか」という問いに対して明確に何日と答えることはできない。「身体が回復したら(=骨格筋と神経疲労が前回と同じレベルに戻ったら)やっていいよ。」としか答えられない。

ちなみに上級者になるほど頻度が週1回になるとともに休養に力を入れるのは先の文章が理由である。なぜなら上級者になるほど骨格筋の成長速度は低下し、破壊が大きくなる(=回復までの時間がのびる)からだ。そのため週1回にボリュームを集中させて一度の破壊のレベルを高め、休養の徹底で回復期間の短縮に注力する。

最後に

この記事では筋トレと頻度の関係について初心者向けに解説した。

筋トレは毎日こなすことが目的ではない。筋肉を成長させるには破壊と回復を繰り返す必要がある。初心者の方ほど「毎日やらないと意味がない」「サボると筋肉が落ちる」と考えがちだが、それは逆効果である。

「今日はやっていいか?」への答えは、「対象筋と神経が前回と同じレベルに戻っていればOK」となる。回復速度は環境と個体差に依存するので日数を一律に決めることはできない。全力でトレーニングして全力で休む。回復出来たら繰り返す。これが筋肥大の基本である。

初心者は休養=睡眠と思ってもらって構わない。睡眠についてはこちらでまとめているので参考にしてほしい。

回復には休養だけでなく栄養素も重要である。特に抗酸化と抗炎症施策が重要になる。抗酸化対策についてはこちらとこちらの記事が参考になる。

コメントを残す