このような悩みを持っていないだろうか。

・仕事・育児・学業で忙しく、長時間のトレーニング時間が取れない。

・短時間だと効果が薄いのではないかと不安。

・結局どんな方法でやればいいか分からない。(何を、どれくらい、どうやって?)

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.短時間で効率的に筋肉をつける方法を解説。

2.時短でも効果を出す戦略を提示。

3.具体的施策を提示。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が読者の悩みを解決しよう。この記事では、時間が限られているヒトでも効率的に筋肥大を狙うための「時短トレ」の戦略と施策を解説する。

短時間で効率的に筋肉をつける方法

漸進的オーバーロード

筋トレは筋肥大のトリガーを骨格筋に与えることが目的で、トリガーは「以前よりも筋肉に強い刺激を与え続けること」で達成される。これを漸進的オーバーロードという。

時間をかけることは手段のひとつであって必須条件ではない。例えば2時間トレーニングしても負荷が不足していれば筋肥大は起こらない。時間がある方が筋肥大しやすいが絶対ではない。短時間でも漸進的オーバーロードできていれば筋肥大は実現できる。

トレーニングボリュームの増加

漸進的オーバーロードは、トレーニングボリュームを前回よりも増加させることで実現できる。

トレーニングボリュームは一般的に、重量×回数×セット数の積で表される。筆者はここにテンポ(動作速度)を加えて計算する。なぜならより正確にボリューム管理ができるからだ。これに関しては後述する。ここで理解してほしいことは、トレーニングボリュームをいかにして前回よりも増やすかということが筋肥大に置いて重要だ。

短時間で効率的に筋肉をつけるには

1セッションにかける時間を少なくしつつトレーニングボリュームを増やしていくことを考えないといけない。そのためには、トレーニングボリュームを構成する要素の最適化を行わないといけない。各構成要素の無駄をなくす戦略を以下に示す。

時短でも結果を出す戦略

セット数の最適化

結論として、1セッションで対象筋に与えるセット数は2〜6セットとする。なぜなら複数の研究から筋肥大とセット数の間には閾値がみられるからだ。詳しくはこちらの記事を読んでほしい。

トレーニングボリュームを増やせばよいと思い10セットも20セットも行うのは時短トレに置いては逆効果になる。時短トレの場合はセット数は先の量に固定し、他の要素でボリュームを増やすほうが賢明である。

使用重量×回数

結論として6〜12回できる使用重量を選択する。なぜならこの範囲が筋肥大効果が高いからだ。詳しくはこちらの記事を読んでほしい。簡単に言うと無酸素解糖系が優位になる範囲であり、筋肥大の2様式を良い塩梅で実現できるのだ。

インターバル

結論として、次のセットが6回以上できるのなら短くして良い。なぜならサイズの原理より使用重量と回数に関係なく限界付近の対象筋へかかる負荷は等しいからだ。

しかし次のセットが5回以下しかできないなら休んだ方が良い。なぜなら1セットで対象筋にかかる負荷の総量が少なくなるからだ。

テンポの最適化

結論としてポジティブは1秒以内で行い、ネガティブは2~4秒程度時間をかけて動作する。なぜなら骨格筋にかかる負荷を内分泌の観点と張力の観点から高めることができるからだ。ポジティブに関してはこちら、テンポに関してはこちらを読んでほしい。

中枢神経疲労の管理

結論として、中枢神経疲労を抑えるための施策が重要になる。なぜならトータルボリュームを高めるためである。

中枢神経疲労は骨格筋の疲労よりも回復が遅いため、中枢神経が疲労すると骨格筋に余力はあるが動作ができないという状況に陥る。これはトレーニングボリュームの低下を招くので、中枢神経が疲労しやすい条件を避けるようにプログラムを組む。具体的施策は後述する。

具体的施策を提示

頻度

筆者は時短トレの頻度は週1回を推奨する。理由は現実性と確実性である。

第一に週1回でも筋肥大は実現できる。「週1回では筋肉がつかない」と思われがちだが誤解である。

第二に筋度と筋肥大の相関は思うほど大きくない。確かに週2回の方が週1回よりも筋肥大速度は速く、研究でも明らかだが、その差は劇的なものではない。週2回にしたからといって筋肥大速度が2倍になるわけではない。

第三に、トリガーを発生させる確実性が低下する。週2回限界までトレーニングする場合、2回目のセッションのパフォーマンスは落ちやすい。特にコンパウンドメインの高強度なトレーニングは疲労が翌週まで尾を引き、回復が間に合わないこともある。そのような状況で行う2回目のセッションは筋肥大のトリガーにすらならない中途半端な内容になりがちで、確実性に欠ける。週2回行うことが目的となったトレーニングになる可能性が高い。

以上のことから筆者は時短トレの場合各部位週1回の頻度を推奨する。

ドロップセットを活用する

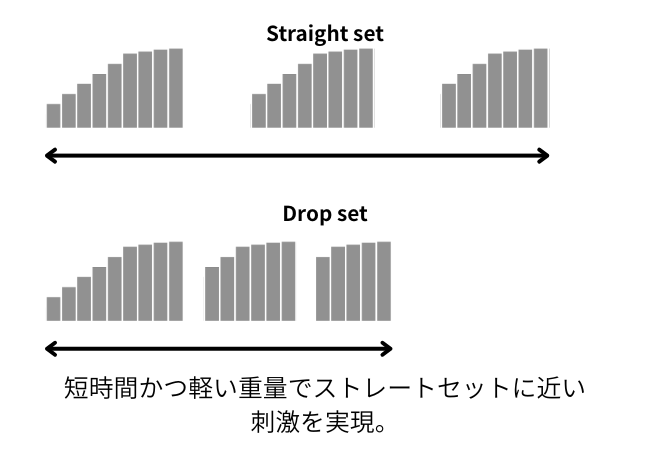

ドロップセットとは、0〜15秒のレストを挟んで20〜30%重量を落とし反復するトレーニングテクニックである。

ドロップセットの良いところは、「本来よりも軽い重量で、重い重量に等しい負荷を対象筋にかけられる点」と、「高い負荷を時短で掛けられる点」にある。前者は中枢神経疲労の軽減という点で有効で、後者は時短トレをするうえで優秀である。ドロップセットの良いところはサイズの原理に起因する。

ドロップセットはストレートセットと比較して助走の数レップを省略することになるので、セットを基準にするとストレートセットの方がボリュームが多くなる。しかし時間を基準にするとドロップセットの方がボリュームは高くなる。

筆者はドロップセット=ストレートセット-1と換算してよいと考える。例えばドロップセットで5セット行った場合ストレートセット4セットに換算する。

中枢神経疲労の管理

具体的には「追い込みの制限」「種目の順番」「マシンの採用」があげられる。これらは中枢神経疲労を軽減しトータルボリュームの増加に寄与する。

各施策の詳細はこちらの記事で触れているのでここでは書かない。

テンポの概念と数値化

例えば100㎏10回2セットだとしても、ネガティブに1秒かけた場合と4秒かけた場合では後者の方が対象筋への負荷は高くなる。従来の式ではこの違いを表せないので正確さが落ちる。

筆者はポジティブ1秒を100とし、ネガティブ1秒を30と数値化している。これはネガティブに消費するエネルギーがポジティブの30%程度であることと、複数のヒトのトレーニングテンポを基に算出した。

テンポを数値化する理由はオーバーロード管理を詳細にするためだ。テンポを数値化することで漸進的オーバーロードを細かく刻むことができるとともに手段が増える。

例えば筆者はレッグエクステンション79.5㎏8回(ポジティブ1秒ネガティブ4秒)から9回にオーバーロードするのに2カ月かかった。この要因の一つとして、成長できる筋力に対して目標とするオーバーロードが大きすぎたことがあげられる。先の数値を利用すると、回数を1回上げるために必要なボリュームは17490となる。例えば「次は8回を9回にする」ではなく、「最初の3レップはネガティブ2秒、残りの6レップはネガティブ4秒で行う」とすると、増加させるボリュームは3180まで少なくなり、オーバーロードの刻みを小さくできる。これにより確実なオーバーロードが可能になる。

以上のことから、テンポを数値化することはオーバーロードの管理を詳細にし確実なオーバーロードの計画を立てる際に有効になる。

最後に

筋トレは時間が限られていても正しい方法で行えば確実に筋肥大を達成できる。ポイントは「漸進的オーバーロード」を意識し、セット数や重量、テンポ、休憩時間を最適化することだ。

時短トレーニングでは週1回の頻度で質の高いトレーニングを継続することが重要であある。またドロップセットのようなテクニックを活用しつつ、中枢神経疲労を管理してボリュームを確保しよう。

忙しい日々の中でもこの記事で紹介した戦略を実践し、効率的に理想の身体を目指してほしい。

コメントを残す