このような悩みを持っていないだろうか。

・インスリンの筋肥大効果を高める方法を知りたい。

・インスリン感受性とは何か、抵抗性とは何か知りたい。

・施策が効果的な理由も踏まえて納得したい。

この記事ではこれらの悩みを解決する。

この記事では、インスリンのメカニズムに基づいたインスリン最適化戦略と施策を解説する。この記事を読み実践することで、インスリンの持つ筋肥大効果を再現性高く享受できる。

この記事はインスリンの作用機序を理解していることを前提とする。インスリンの作用機序に関してはこちらで解説しているんで参照してほしい。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者がインスリン最適化について解説しよう。

インスリン最適化戦略と施策

体脂肪率を低く管理する

インスリンの効果を高める上で体脂肪率を低く管理することが最も重要だ。なぜなら脂肪細胞のインスリン抵抗性を低下させるからだ。

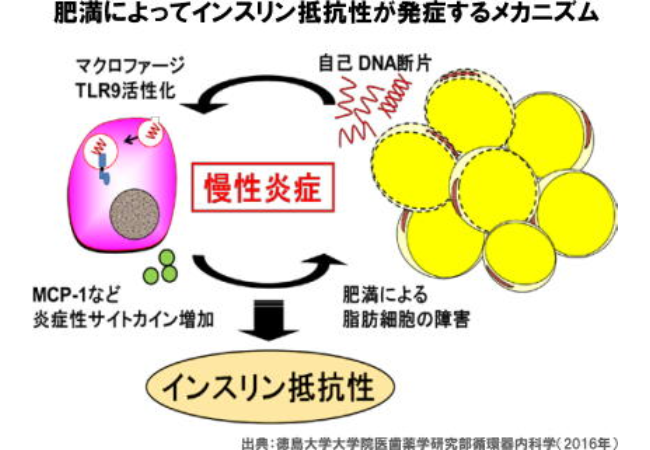

肥満の原因は脂肪細胞の炎症といわれており、脂肪細胞が多いほど炎症は増加する。そして炎症は脂肪細胞のインスリン受容体にダメージを与える。

炎症によって標的細胞の反応が鈍り、インスリンの作用を効果的に発揮できなくなる状況を「インスリン抵抗性が高い」という。肥満は脂肪細胞のインスリン抵抗性を高める要因で、これは本来筋肉細胞に結合するはずだったインスリンが脂肪細胞を標的にするという状況をつくる。

脂肪細胞のインスリン抵抗性が高くなるとインスリンが筋肉細胞よりも脂肪細胞に優先して作用するため、骨格筋内のアナボリック環境が整備されず、脂肪合成が高まっている環境を作り出してしまう。これはこの記事の目的の逆だ。

以上のことから、インスリンの効果を最大化させるためには体脂肪率を低く管理することが重要になる。インスリンの効果を引き出す施策は多く存在するが体脂肪率管理が最も本質的だ。

男性の場合体脂肪率を10~15%で管理する

インスリンも含めて総合的に筋肥大と健康を最適化させる具体的体脂肪率は、男性の場合10~15%の範囲となる。なぜなら他の体脂肪率と比較して、遊離テストステロン濃度を高く保ちつつ脂肪細胞のインスリン抵抗性を下げられるからだ。

脂肪細胞のインスリン抵抗性を高め筋肉細胞のインスリン感受性を高める上では、体脂肪率は低いほど良いが、低すぎる体脂肪率はステロイドホルモンに悪影響を与える。

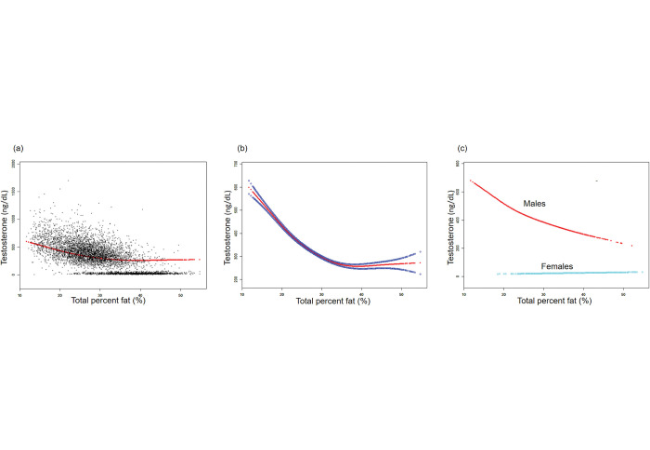

NHANES(National Health and Nutrition Examination Survey)を通して、2011年から2016年の期間で男性と女性の遊離テストステロン濃度と体脂肪率の関係を調査した研究では、男性では体脂肪率10%をピークに体脂肪率が増えると遊離テストステロン濃度が低下する傾向があると報告された。女性の場合は体脂肪率と遊離テストステロン濃度の有差は見られなかった。

26から27歳のドラッグフリーボディビルダーをコンテスト前後の6か月間にわたって追跡調査した研究では、体脂肪率が14.8%から4.5%に減少し、遊離テストステロン濃度は922ng/dlから227ng/dlに低下した。

https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijspp/8/5/article-p582.xmlより引用。

体脂肪率10%をピークに体脂肪率が1%増加するごとに11.97ng/dl遊離テストステロン濃度が低下するといわれている。

以上のことから、遊離テストステロン濃度を高く保ちつつ脂肪細胞のインスリン抵抗性を低く保つために、体脂肪率10~15%の範囲で体重を管理する。

一度に摂取するグルコース量を90g以下に制限する

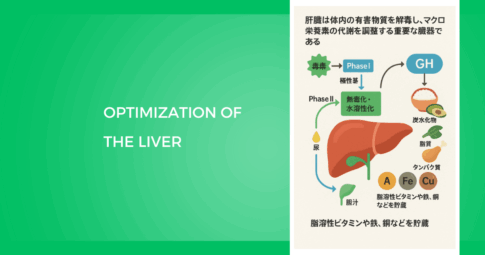

一度に摂取するグルコースの量を制限することは脂肪合成を抑制するうえで重要だ。なぜなら肝臓が貯蔵できるグルコース量には制限があり、余剰のグルコースは食後インスリンによって脂肪合成に使用されるからだ。

食餌で摂取したグルコースはインスリンによって筋肉細胞と脂肪細胞に取り込まれるが、それだけでなく肝臓にも貯蔵される。肝臓に取り込まれたグルコースはグリコーゲンとして貯蔵され、食後4時間の間血糖値を維持するために使用される。

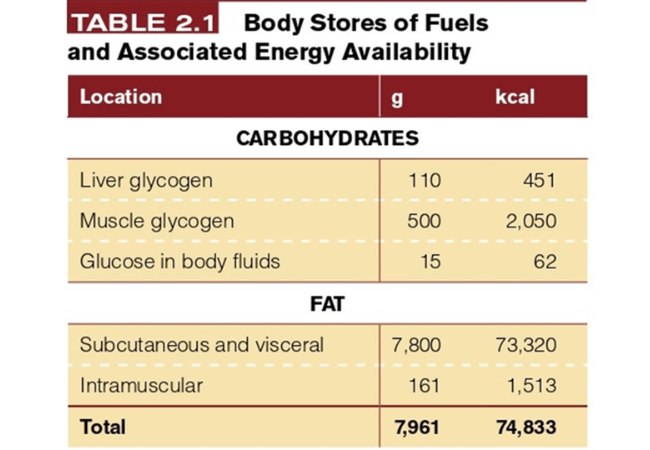

肝臓は全体の5~6%の重さのグリコーゲンを貯蔵することができ、成人の肝臓の重さを1.5㎏と仮定した場合、約100gのグリコーゲンを貯蔵できる。グルコース量に変換すると約90gである。

出典:Physiology of Sport and Exercise 5th edition p52

体脂肪率12%、体重65㎏のヒトを対象に、体内の炭水化物と脂肪の貯蔵量を比較して得られた数値。

肝臓細胞に侵入したグルコースが肝臓の貯蔵量を超える場合、若しくはエネルギーとして利用する量を越える場合、インスリンは余剰のグルコースを脂肪酸への変換する。これらの脂肪酸はトリグリセリドに変換され脂肪細胞に運搬される。

以上のことから、食餌で一度に摂取するグルコースの量を90g以下に制限することは、脂肪合成を抑制するうえで重要である。

有酸素運動の習慣を取り入れる

有酸素運動を行うことはインスリン最適化に重要だ。なぜなら有酸素運動は骨格筋のグルコース取り込みを促進し、食後の血糖値上昇を緩やかにするからだ。

有酸素運動は筋収縮を伴い骨格筋のGLUT4発現を促進する。これにより骨格筋のグルコース取り込みを促し、血糖値のコントロールを改善する。

脂肪燃焼を目的とした有酸素運動のタイミングは空腹時が良いが、インスリンの効果を高める上では、食後30分以内の15分程度の有酸素運動が推奨される。食後に有酸素運動を行い摂取したグルコースを骨格筋に取り込みやすくし、血糖値の上昇を防ぐ。

脂肪燃焼を目的とした有酸素運動に関してはこちらで解説しているので、興味があるなら酸sっ要してほしい。

プレ&プロバイオティクス

発酵食品を摂取すること、不溶性及び水溶性食物繊維を摂取することは、インスリン感受性を高める上で効果的だ。なぜならこれらの摂取が腸の炎症を抑えるからだ。

プロバイオティクス(Probiotics)とは腸内環境を改善する微生物のことを指す。プレバイオティクス(Prebiotics)とはプロバイオティクスの成長を促進する難消化性食品を指す。主に水溶性と不溶性食物繊維に含まれる。

プロバイオティクスは腸内細菌叢を改善し、腸内で炎症を引き起こすリポ多糖などの生成を抑制する。プレバイオティクスがプロバイオティクスによって発酵されることで、短鎖脂肪酸(short-chain fatty acids:SCFA)が生成され、これが腸上皮細胞のエネルギー源として腸の修復、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC: Histone Deacetylase)の抑制などに寄与し、炎症サイトカインをの発現が抑えられる。

以上のことから、プレ&プロバイオティクスは炎症を抑制することでインスリン感受性向上に貢献する。

プロバイオティクス食材を評価する指標は菌数だ。菌数はCFU(Colony Forming Units)で表され、これは1g若しくは1mlあたりに含まれる生きた菌の数を表す単位である。

一般的にプロバイオティクスの効果を享受するうえで、10億CFU/日の摂取が必要となる。ヨーグルトやキムチ、納豆、サプリメントなどから摂取する。

筆者は日本にいるときは納豆を採用する。なぜなら納豆は1パック(50g)あたり500億CFUほどのプロバイオティクスが存在し、他の食材よりもプロバイオティクスが多いからだ。それだけでなくビタミンKが豊富でビタミンD大量摂取との相性が良かったり、適度なイソフラボンがエストロゲン最適化に利用できたりと良い効果があるので、もし読者が納豆を嫌いでないなら摂取をすすめる。

エストロゲン最適化とイソフラボンの関係についてはこちらで解説しているので、興味があるなら参照してほしい。

食物繊維の摂取量は一日25g程度の摂取を目安とする。食物繊維の摂取はプレバイオティクスだけでなく、食後の血糖値上昇を緩やかにするという点でもインスリン感受性向上に貢献する。ただ食物繊維はとりすぎにも注意だ。具体的には45g以上摂取すると下痢を引き起こす可能性が高い。筆者は一時期炭水化物源を全てオートミールにした時期があるが、トイレに行くたびに下痢を催したことがある。

最後に

この記事では、インスリン感受性を高め筋肥大を最適化する方法解説した。

体脂肪率を低く管理することが、インスリン最適化の本質的な施策である。男性は体脂肪率10~15%を維持するのが理想。

一度に摂取するグルコースを90g以下に制限することは余分な脂肪合成を抑える。食後30分以内の有酸素運動は筋細胞のグルコース取り込みを促進し、血糖値を安定させる。プロバイオティクスとプレバイオティクスの摂取が腸内環境を改善し、インスリン感受性向上に寄与する。

納豆やヨーグルトを摂取し、一日25g程度の食物繊維を摂取しよう。

この記事が読者のインスリン最適化に寄与したならうれしい。

筆者はインスリンに限らず健康と筋肥大に関連するテーマを生理学の観点から解説している。興味があるヒトは「トレーニング生理学」カテゴリーの記事を読んでほしい。

コメントを残す