このような悩みを持っていないだろうか。

・イソフラボンの摂取がテストステロンを下げて筋肥大に悪影響を与えるのでは?

・大豆プロテインを使っていいのか不安。

・エストロゲン過多による筋肥大効率低下を防ぎたい。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.エストロゲンの作用を解説。

2.血中エストロゲンとテストステロンを最適化するためのイソフラボン摂取戦略を解説。

この記事を読んでいるヒトは、ある程度筋肥大や筋トレについて調べている男性だろう。筋トレや筋肥大にテストステロンを含むホルモンが直接関係することや、エストロゲン過多が筋肥大に負に働くことなどを理解している。イソフラボンがエストロゲンに似た作用をするので過剰摂取の影響を知りたい。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が解説しよう。

この記事は男性の身体を対象としているので、内容は女性には当てはまらない。

エストロゲンの作用

女性での生合成経路

エストロゲンとは女性の生殖機能と二次性徴に関与するホルモンである。

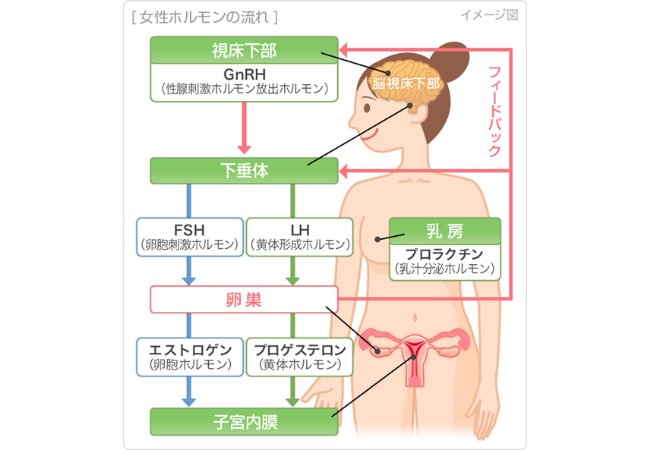

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/symptom/30_kounenki/より引用。

女性の場合下垂体で分泌されたFSHとLHは卵巣に放出されエストロゲンが合成される。エストロゲンには以下の種類が存在する。

エストラジオール(E2):活性が高く男性の体内で主要なエストロゲン。

エストロン(E1):エストラジオールよりも活性は低い。体内でエストラジオールに変換される。

エストリオール(E3):妊娠中に増加する。男性には存在しない。

男性での生合成経路

エストロゲンは女性だけでなく男性の体内にも存在する。男性の体内でのエストロゲン生成経路は、アロマターゼを介したものが主である。研究では下垂体や前立腺での局所的エストロゲン合成が示唆されているがこれらは無視して良いレベルだ。

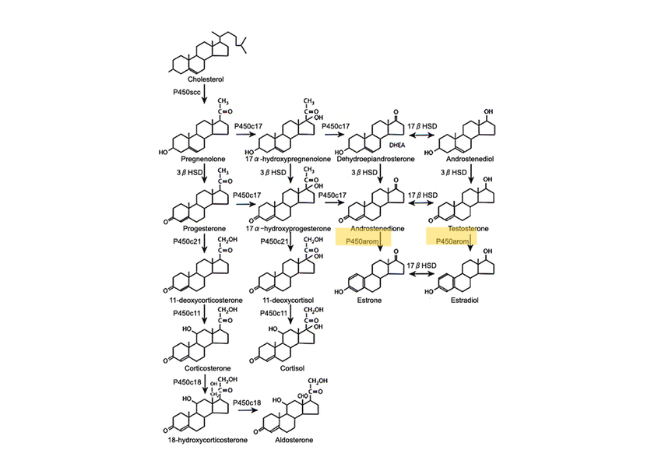

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89より筆者編集。

男性の体内ではCYP19A1(アロマターゼ酵素をつくる遺伝子)を介してテストステロンがエストラジオールに、アンドロステンジオンがエストロンに変換される。

エストロゲン受容体αとβ

エストロゲンにはα受容体β受容体が存在し、どちらにエストロゲンが結合するかで発揮される作用が異なる。

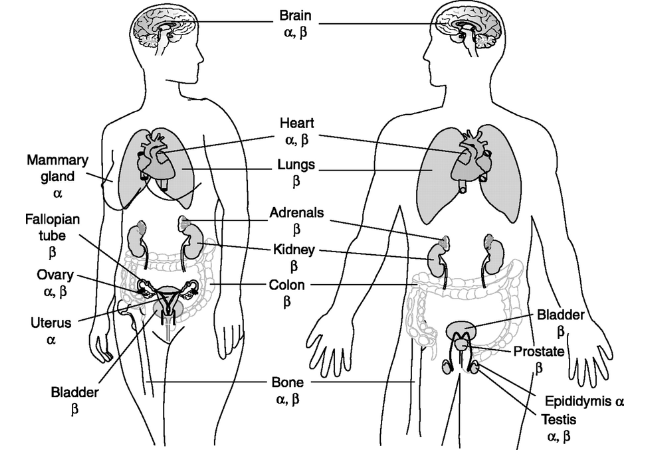

https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/205/1/15.xmlより引用。

α受容体は転写活性化因子として作用し遺伝子発現を促進する。一方でβ受容体は転写抑制因子として作用し遺伝子発現を抑制する。

例えば乳腺の発達をα受容体は促進し、β受容体は抑制する。

エストロゲンα受容体は乳腺発達や骨代謝などの作用を持ち、β受容体は神経保護作用、抗炎症作用等を持つ。

エストロゲン考察

テストステロンについて調べたことがあるヒトなら、多くの人がエストロゲンを抑制するべきと考えたはずだ。なぜならエストロゲンはアロマターゼを介して合成されるからだ。エストロゲンが増加するとテストステロン濃度が低下し、筋肥大だけでなく男性としての健康も低下する。

ただ熟考すると別にエストロゲン自体が目的に対して邪魔なホルモンではないことが分かる。邪魔なのはアロマターゼである。なぜならせっかく増加させたテストステロンがテストステロンとして機能しないからだ。

エストロゲンの持つ作用の内、男性が抑制するべきものは乳腺肥大などで、それらは主にα受容体に結合することで発揮される作用である。

β受容体についてはむしろ結合することで次のメリットが考えられる。まずは回復の促進。神経保護作用はトレーニングによる疲労を軽減してくれる。コラーゲン生成も回復に寄与する。次にエストロゲンと結合することによる体温の上昇。これは代謝を亢進させるし睡眠前なら深い睡眠を誘発してくれる。

以上のことから、男性にとって抑制するべきものはエストロゲンではなくアロマターゼで、エストロゲンβ受容体への選択的結合はむしろメリットがあるといえる。

そしてエストロゲンβ受容体を介した作用が発揮される状態は、男性のテストステロンを最適化するうえで有効である。なぜならアロマターゼが抑制されるからだ。

エストロゲンβ受容体を介した作用が発揮されていると、血中エストロゲン濃度が低すぎる状態にならない。そのため負のフィードバックによるアロマターゼが阻害される。なぜなら身体でエストロゲンの作用が発揮されているからだ。この状況ではわざわざエストロゲンを生成する必要がない。

以上のことから、エストロゲンβ受容体を介した作用が発揮されている状態をつくることが男性のテストステロンを最適化するうえで有効である。

エストロゲン最適化戦略を要約すると、「血中エストロゲン濃度をテストステロン最大化戦略で低くし、少ないそれの濃度を維持しつつ活性化させたβ受容体にリガンドを結合させ、回復促進とアロマターゼ阻害を狙う。」となる。

この戦略のためには、エストロゲンβ受容体に選択的に結合するエストロゲン様リガンドを採用することが検討される。この特徴を持つ物質がイソブラボンである。

イソブラボン摂取戦略と施策

イソフラボン概要

イソブラボンはフォトエストロゲンと呼ばれる物質である。イソブラボンに含まれるゲニステインとダイゼインがエストロゲン様リガンドとして機能し、ゲニステインの方がダイゼインよりもエストロゲンβへの結合活性は強いことは研究で報告されている。

エストロゲン様リガンドはイソブラボン以外にも存在するがイソブラボンに注目する理由は、エストロゲンβ受容体に選択的に結合するからだ。

イソブラボンがERβを優先的に活性化させる特性は、それがしばしば選択的エストロゲン受容体調整因子(SERM)に分類される理由でもある。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623820302926?via%3Dihub参照。

大豆イソフラボンはα受容体に対してはエストラジオールの1/1000~1/10000、β受容体においては 1/10~1/100の強さで結合するといわれている。

イソフラボン作用

イソブラボンはエストロゲンβ受容体に結合し作用を発揮するが、それに付随してアロマターゼを阻害する。

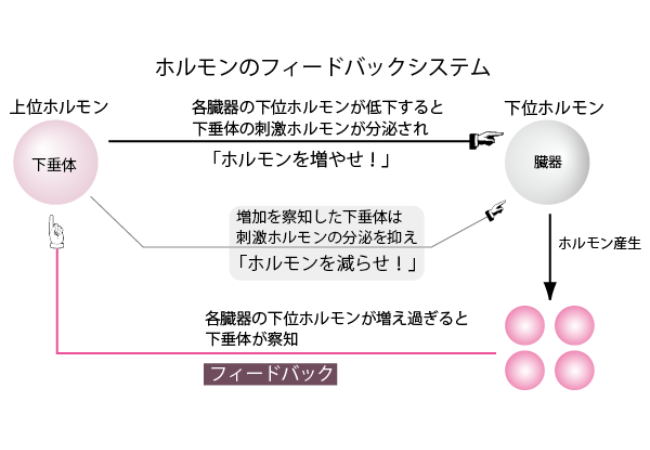

男性がエストロゲンを合成する経路はアロマターゼで、アロマターゼが活性化するトリガーの一つに血中エストロゲン濃度低下があげられる。これはホルモンのフィードバック機構によるものである。

テストステロンを最適化する戦略では血中エストロゲン濃度は低く保つのだが、低すぎるとそれ自身がアロマターゼを活性化させてしまう。そのため血中エストロゲン濃度は低いのだが一定の量をキープする必要がある。

イソブラボンを一定量摂取することでイソブラボンがエストロゲン受容体と結合し、血中エストロゲンの濃度が一定に保たれ。さらにイソブラボンはエストロゲンβ受容体に結合するため、筋肥大に貢献する回復の作用を享受しつつα受容体へのエストロゲンの結合を少なくできる。

まとめると、イソブラボンを摂取することで血中エストロゲン濃度が一定に保たれ、ネガティブフィードバックによるアロマターゼが阻害される。まさに前出した「血中エストロゲン濃度をテストステロン最大化戦略で低くし、少ないそれの濃度を維持しつつ活性化させたβ受容体にリガンドを結合させ、回復促進とアロマターゼ阻害を狙う。」という戦略が実現されている。

イソフラボン摂取量

一日100㎎以上の摂取からイソブラボンのテストステロンへの負の効果が発揮されると考察される。

平均年齢35.6歳の男性被検者20名に、6週間一日3個の小麦及び大豆でつくられたスコーンを摂取させた。スコーンに含まれるイソブラボンの総量は120㎎で、血液検査で血中性ホルモン濃度を調査した。

結果として、総テストステロン値が19.3 nmol/l から 18.2 nmol/lに低下し、そのほかの性ホルモンの濃度に有意差は見られなかった。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623820302926?via%3Dihub#bib0220参照。

PSA(前立腺特異抗原)が上昇している20人の患者に、1日3回、12か月、イソブラボン47㎎を含む豆乳を摂取させ、血清PSA、テストステロン等が調査された。被験者の平均年齢は71.95歳。

結果として遊離テストステロン濃度が約5%低下した。

前立腺異常患者が被検者なのは、イソブラボンは5αリラクターゼの活性を抑制させ、テストステロンのジヒドロテストステロンへの変換を抑制する作用が研究から明らかだからだ。

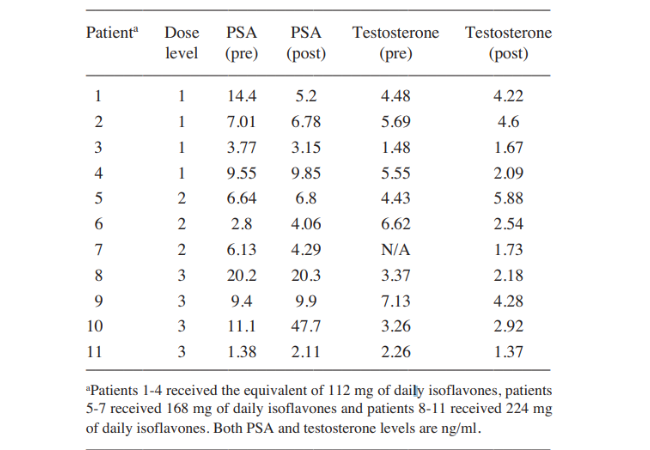

前立腺がん患者11名を対象に、1日あたり112~224mgのイソフラボンを摂取させた結果、遊離テストステロンが低下したことを報告している。

112mgのイソブラボンを摂取した被験者4人では、調査後遊離テストステロンが低下した個体が3名で、12%増加した個体がいる。また低下の個体差が激しい。この傾向は168mg摂取した群でも同じである。一方224㎎摂取した群では3名すべて低下している。

この研究はコントロール群が存在しないことと、被験者が前立腺患者であること、また被検者が少ないことを考慮したとしても、過剰なイソブラボン摂取は遊離テストステロンを低下させることが分かる、おおよそ100㎎以上の摂取から効果が表れる。

イソブラボンは負のフィードバックによるエストロゲン増加(アロマターゼ)を起こしにくいので、上記の研究にみられる遊離テストステロン濃度の低下は、SHBGとの結合が増加したからと考察できる。

そのためイソブラボンを高容量摂取する場合は、ボロンやトンカットアリと併用することを推奨する。なぜならそれらがテストステロンのSHBGとの結合を抑制するからだ。

SHBGについてはこちらで詳述しているの参照してほしい。

このような追加施策を行う場合は高容量の摂取による反作用を最小化できると考えられるが、そのような施策をせずに男性でのイソブラボン摂取によるメリットを享受しつつ、遊離テストステロン濃度を低下を防ぐためには、一日100㎎以下のイソブラボン摂取が進められる。

例えば納豆1パック(45g)には35.5㎎のイソブラボンが含有している。豆乳200gには41㎎含有している。

またイソフラボン高容量摂取の研究から、やはりソイプロテインをホエイプロテインとして使う施策は効果的ではないといえる。確かにソイプロテインの方が安いが面では使えない。ただソイプロテインをイソフラボン供給源として、ホエイプロテインに少量入れることは効果的だろう。

最後に

この記事ではイソフラボンを利用したエストロゲン及びテストステロン最適化戦略を解説した。

エストロゲンにはαとβの2種類の受容体があり、α受容体は乳腺肥大など望ましくない作用を持つ一方でβ受容体は神経保護や回復促進など有益な作用がある。

テストステロンを有効に働かせるにはエストロゲンの合成を促すアロマターゼを抑えることが重要であり、そのためにはエストロゲンβ受容体を適度に活性化させる必要がある。これを可能にするのがイソブラボンであり、特にゲニステインとダイゼインはβ受容体に選択的に結合し、アロマターゼの活性化を防ぎつつ筋肉の回復にも貢献する。

1日100mg以下のイソフラボン摂取が効果を享受しやすく、それ以上の摂取はテストステロンの低下を招く可能性があるためSHBGと性ホルモンの結合を阻害する施策を講じると良い。

この記事が読者の悩みを解決したならうれしい。

コメントを残す