このような悩みを持っていないだろうか。

・なぜ筋トレは限界までやらないといけないのかわからない。

・サイズの原理とはなにか知りたい。

・サイズの原理が筋トレにどう応用されるか知りたい。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.サイズの原理とは何か解説。

2.サイズの原理が筋トレにどう応用できるか解説。

筋肥大トレーニングに置いてサイズの原理の理解は重要だ。なぜなら筋肥大の最大化には対象筋の筋繊維すべてに負荷をかける必要があるからだ。このためには運動で多くの筋繊維を動員する必要があるが、多くの筋繊維を動員することにサイズの原理が大きく関係する。

以下ではサイズの原理を解説し筋トレへの応用まで解説する。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者がサイズの原理を解説しよう。

サイズの原理とは何か

サイズの原理

サイズの原理とは、「運動単位(モーターユニット)の動員についての順序は強度に依存し、小さい単位から大きい単位の順で動員される」という原理である。

小さな運動単位は運動の最初に動員される。Ⅰ型繊維は小さな運動神経を有しているため、低強度な運動や高頻度な力が要求される運動で最初に動員される。一方Ⅱ型繊維は、増加した運動を行うための力が必要になった際にはじめて動員される。

サイズの原理は「多くの運動単位を動員することでより大きな力を生み出すことができる」ことを説明しており、翻すと対象筋にかかる負荷が大きくなるほど動員される運動単位(=筋繊維)が動員されることを意味する。

以下ではサイズの原理が前提とする運動単位(モーターユニット)と全か無の法則を解説する。

運動単位(モーターユニット)

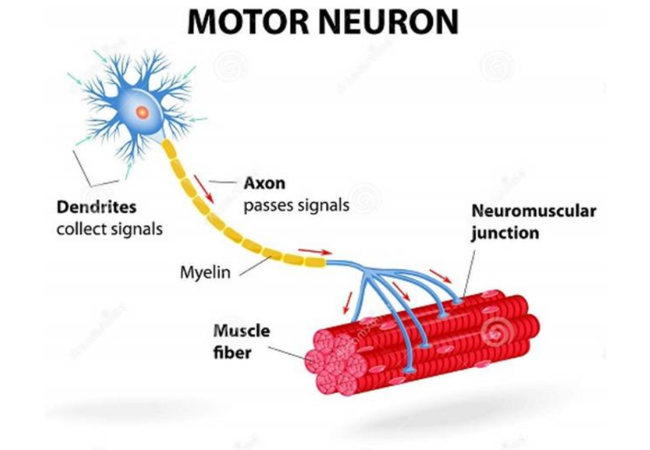

https://www.docplexus.com/posts/-the-pattern-of-motor-neuron-discharge-and-the-characteristics-of-the-motor-unitより引用。モーターユニットを表した図。αモーターニューロンが活性化するニューロンによって支配されている筋繊維が刺激され収縮する。

運動単位とは、一つのαモーターニューロンとそれがシグナル伝達をするすべての筋繊維のまとまり、を意味する。

活動電位は、脳→神経→神経→…→筋肉と流れる。脳から神経、神経から神経へと活動電位を伝達する役割を担うのがニューロンである。そのニューロンの中でも神経から筋肉へ活動電位を伝達する役割を担うのが、αモーターニューロンである。

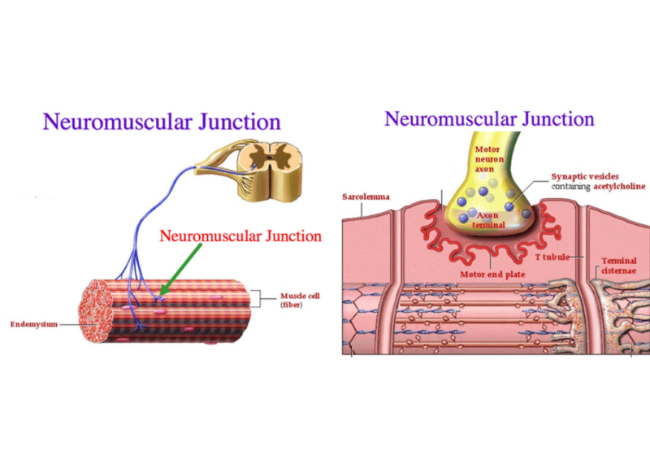

https://www.unm.edu/~lkravitz/Exercise%20Phys/neuromuscular.htmlより引用。

αモーターニューロンと筋繊維間のシナプス、若しくは間をNeuromuscular junction(神経筋結合部)という。ここが神経と筋肉へ活動電位が伝導する場である。ここを通して神経と筋肉系とやり取りが発生する。

筋収縮は運動単位を一つの単位として起こっており、筋収縮と負荷は相関関係にある。

全か無の法則

全か無の法則とは、「個々の運動単位は収縮するかしないかという二つの様式しか持たない」という事実を表したものだ。

αモーターニューロンを経由して運動単位内に活動電位が伝達されたとき、運動単位の筋繊維すべてが力発揮する。運動単位は活動電位の伝達に対して100%の力を発揮する以外の反応を示さない。

例えば対象筋の最大パワーに対して20%の負荷がかけられた状況を考える。この状況で対象筋すべての運動単位が、全体の20%の筋繊維を動員するようなことは発生しない。この状況では対象筋に占める20%の筋繊維のみが運動に参加し、80%の筋繊維は運動に参加しない。なぜなら負荷に対して80%の筋繊維でαモーターニューロンを活性化させる必要がなく、活動電位が伝達していないからだ。

運動単位は一般的に筋繊維が決まった順序で活性化され動員される。換言すれば特定の筋肉の運動単位は順位付けがされている。

例えば大腿四頭筋全体で400の運動単位が存在するなら、大腿四頭筋全体の運動単位には1~400まで順位付けがなされており、微細な動きの際には順位1の運動単位のみが動員され、負荷が最大筋力に近づくにつれ2、3、4と動員される運動単位数が増加していく。通常ある力を生み出すためには同じ運動単位が同じ順番で動員される。

運動単位には活性化して100%の力発揮するか0%の力発揮するかの二つの様式しか存在しない。このように個々の運動単位は収縮するか収縮しないかの二つの様式しか持たないことを、「全か無の法則」という。

サイズの原理を筋トレに応用

サイズの原理の考察

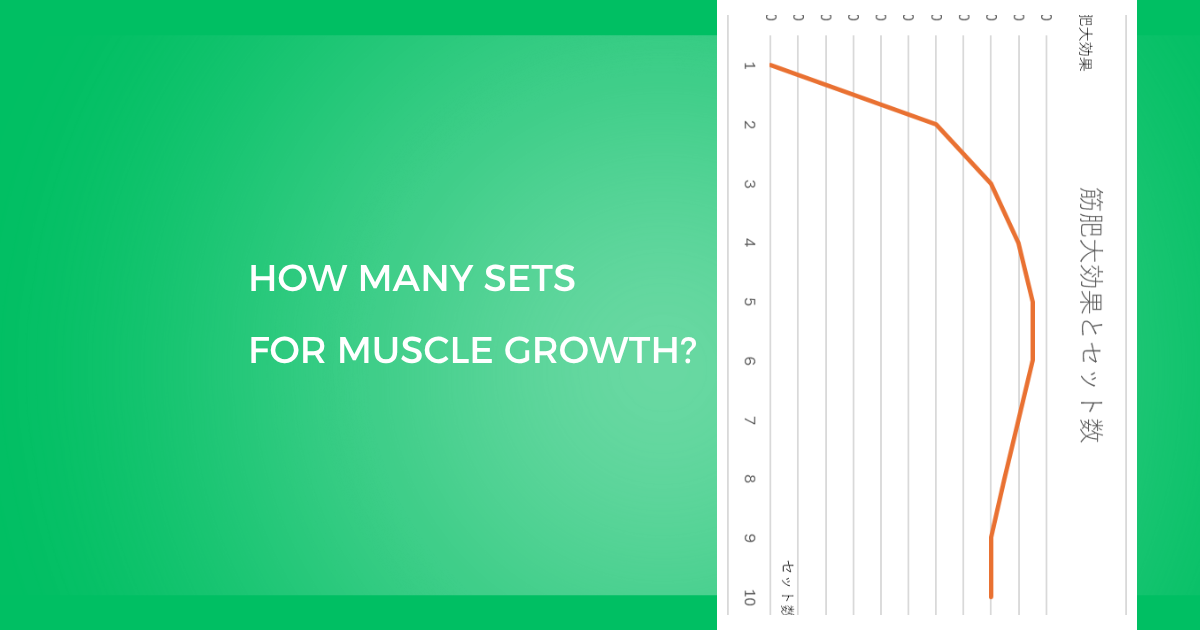

サイズの原理を理由に、多くの筋繊維を運動に動員するためには、対象筋へかかる負荷を大きくするか、小さな運動単位が疲労するまで運動継続するかの二つの手段が取れる。

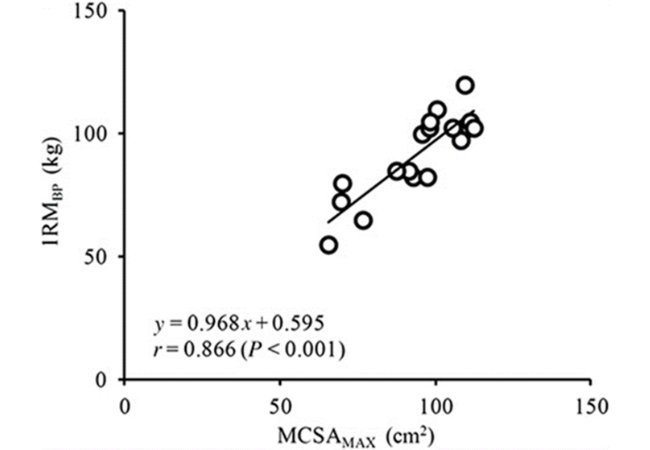

前者についは、使用される負荷とモーターユニットの動員数には一定の相関関係があることが報告されていることから理解できる。

この研究では、トレーニング経験者11名が、MVC(最大随意収縮)の60~90%の強度でベンチプレスを行い、ベンチプレス中の大胸筋、三角筋前部、三角筋後部の筋活動が筋電図で評価された。結果として筋活動は60%~70%、70%~80%までは有意に増加したが、80%~90%の間では有意差がなかった。

https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2014/06000/Relationship_of_Pectoralis_Major_Muscle_Size_With.33.aspxより引用。この図はベンチプレスの1RMと大胸筋の筋断面積に強い相関関係があることを示している。

後者について、例えば20回以上のような高回数トレーニングでは、最初は小さな負荷に対して動員されるⅠ型繊維が多く動員される。運動が継続してⅠ型繊維が疲労すると、そこで初めてⅡ型繊維を含む運動単位にシグナルが伝達される。

つまり軽い重量でも限界付近に達すると、Ⅰ型繊維が完全に疲労してⅡ型繊維が動員される可能性が出てくる。

以上のことから、多くの筋繊維を運動に動員するためには、対象筋へかかる負荷を大きくするか、小さな運動単位が疲労するまで運動継続するかの二つの手段が取れる。

また多くの筋繊維を動員するためには爆発的挙上が有効だ。なぜならⅡ型繊維がⅠ型繊維よりも速い収縮速度を持つからだ。Ⅰ型繊維とⅡ型繊維はその収縮速度の違いを理由の一つとして分類分けされている。このことから速さが求められる運動はⅡ型繊維を動員されるトリガーとして機能する。

筋力トレーニングにおいて、挙上速度をゆっくり行う群と速く行う群では、速く行う群に顕著な筋肉量の増加が見られ、ゆっくり行う群では骨格筋の活性化レベルが低下することが報告されている。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22328004/及びhttps://www.uwlax.edu/globalassets/offices-services/urc/jur-online/pdf/2004/egan.pdf参照。

以上のことから爆発的挙上は多くの筋繊維を動員するうえで有効だ。爆発的挙上はエネルギー供給の点からも、仕事率の観点からも筋肥大に有効であるので積極的に採用したい。ちなみに爆発的挙上であって爆発的に下げることではないので注意。

サイズの原理と筋力トレーニング

サイズの原理をに基づくと、低負荷でも高負荷でも限界まで行えば結果は同じである。しかし最初から低負荷トレーニングで高負荷トレーニングと同等の刺激を対象筋に与えようと考えることは再現性が低い。なぜならエネルギー消費と精神面のきつさを無視しているからだ。

確かに同等の結果を得ることができるが、低負荷トレーニングは高負荷トレーニングよりも多くの時間とエネルギーを消費するだけでなく、限界まで反復せずに根を上げてしまうと高負荷トレーニングと同等の負荷が得られない。

一方で高負荷トレーニングは低負荷トレーニングと比較して最初からⅡ型筋繊維を含む多くの筋繊維が運動に動員され、多くの筋繊維にメカニカルテンションを最初から発生させることができる。さらに高負荷トレーニングを採用することで、筋肥大に有効なメカニカルテンションを筋繊維に発生させるために必要な、グリコーゲン等のエネルギー量を減らすことができる。

結果が同じであるならハードルが少ない方を選ぶ方が賢明である。

以上のことから、確かに負荷に関係なく筋肥大は得られるが、高負荷トレーニングを選択できる場面で低負荷トレーニングを選ぶ必要はない。

ちなみに高負荷トレーニングによるエネルギー消費省略の効果は減量期に活きる。なぜなら既存の筋繊維の維持のために使用されるグリコーゲン量を、アンダーカロリー内のグリコーゲンで賄いやすくできるからだ。エネルギーの枯渇している減量期は、増量期につけた筋繊維の維持するために増量期よりも高負荷トレーニングが重要になる。

多くの筋繊維を動員する観点から見ると、低負荷トレーニングを使う局面は高負荷トレーニングで多くの筋繊維を疲労させた状況だろう。なぜならこのような状況では疲労させていない状況で行うより最初から多くの筋繊維を動員できるからだ。

1セット目10回できた重量が3分レスト後の2セットで7回でき、2分レストの場合5回しかできなかったという経験をしたヒトは多い。確かにセット間のレストで筋繊維は回復するが、トレーニング中のレストで1セットのレベルまで回復することはない。

このように高負荷トレーニングで対象筋を疲労させたうえで低負荷トレーニングを行うと、最初に行った高負荷トレーニングが筋肥大効果の少ない助走のレップとしての役割を持つので、低負荷トレーニングの助走のレップを省略して対象筋に負荷をかけることができる。

以上のことから、高負荷トレーニング後に低負荷トレーニングを行うことは効果的である。レストポーズ法やドロップセット法が有効な理由はここにある。

最後に

この記事ではサイズの原理と筋トレへの応用を解説した。

筋肥大の最大化には運動に多くの筋繊維を動員する必要があり、それにサイズの原理が関係する。サイズの原理とは運動単位は小さいものから順に動員されるという原理で、より大きな力や速い動作が必要な場面で多くの運動単位が動員される。

負荷を高めるか疲労するまで運動を継続することで、より多くの筋繊維が動員される。その点高負荷トレーニングは効率よく筋繊維を動員でき、低負荷トレーニングより漸進的オーバーロード実現における再現性が高い。

レストポーズ法やドロップセット法のような、高負荷トレーニングの後に低負荷トレーニングを行うことは、効果的な筋繊維の動員に貢献する。

この記事が読者の悩みを解決できたならうれしい。

サイズの原理を利用した概念として「筋肥大誘発レップ(Effective reps)」がある。これについてはこちらで解説しているので、サイズの原理と併せて読むと理解が深まる。

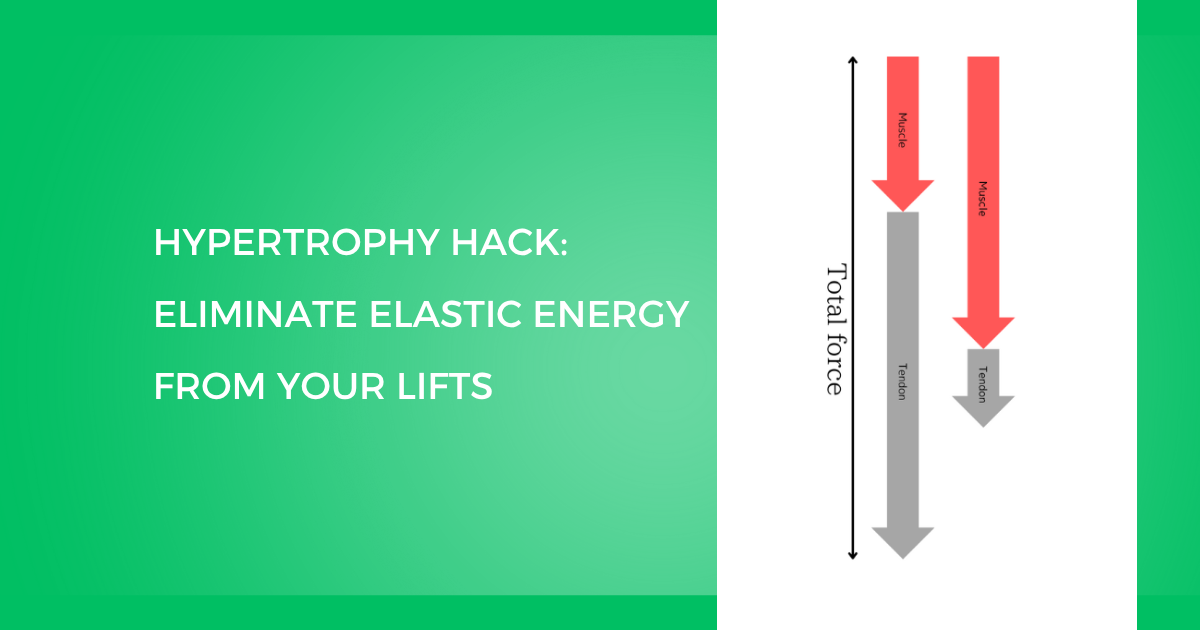

また筋繊維に多くの負荷を与えることにはサイズの原理だけでなく筋腱複合体も関わる。筋腱複合体に関してはこちらで解説してるので参照してほしい。

コメントを残す