このような悩みを持っていないだろうか。

・フィチン酸は身体に悪いのかわからない。

・フィチン酸の健康効果を知りたい。

・日常生活でのフィチン酸との付き合い方を知りたい。

この記事はこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.フィチン酸の作用を解説する。

2.フィチン酸がヒトに与え得る影響を解説する。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が解説しよう。

フィチン酸の作用と考察

作用

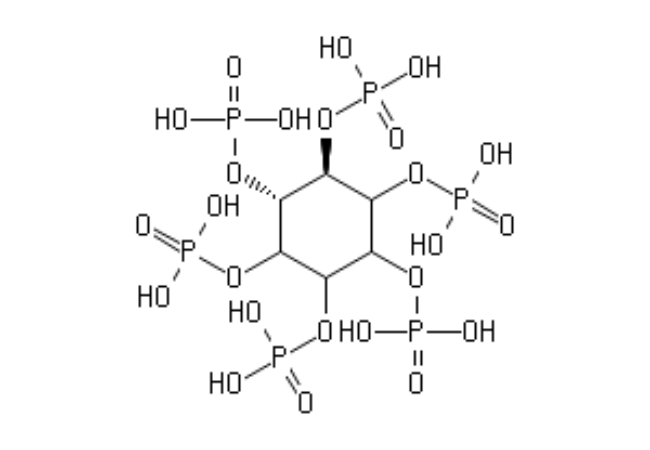

フィチン酸は、全粒穀物や豆類、種子などに含まれる化合物である。化学式はC6H18O24P6。ミオイノシトールに6個のリン酸基が結合してできた化合物で全粒穀物や豆類に1~3%含まれている。

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200907045927020908より引用。

フィチン酸はミネラル吸収を阻害する。なぜならフィチン酸と金属イオンが結合することでフィチン酸塩が形成されるからだ。「フィチン酸は身体に悪い」という主張が広まったのはこの作用が理由である。

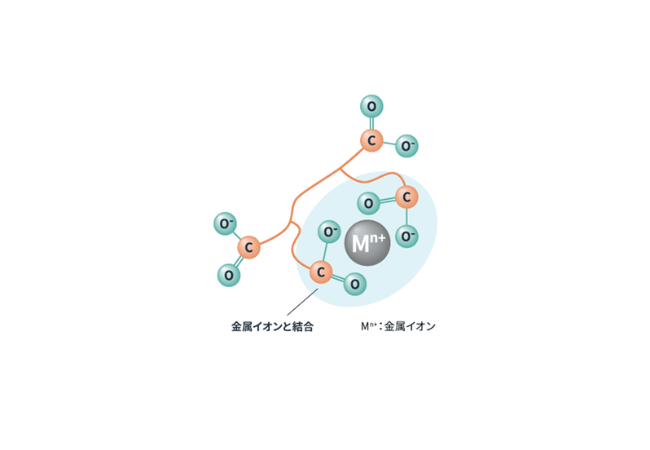

フィチン酸はキレート作用によってミネラルと結合する。キレート作用とは、ある物質(主に有機化合物)が金属イオンと複数の点で結合し、安定した環状構造をつくる作用のことである。キレート作用によってつくられた化合物は複数の点で結合しているため、他の化合物と比較して分解されるまでに時間がかかる。

https://www.shokubai.co.jp/ja/lp/water-treatment/chelating-agent.htmlより引用。「Chele」とはギリシャ語で「はさみ」という意味。ミネラルと結合する場所がカニのはさみのように見えたのが名前の由来だそう。

フィチン酸はキレート作用を有しており、摂取したミネラルに結合することで化合物をつくる。この化合物が小腸で吸収されるまでに分解されずに排泄されてしまう。

以上のことからフィチン酸はミネラル吸収を阻害する。

ちなみにこのキレート作用の持つ、元素として分解されるまで時間がかかるという性質は、せっけんや洗剤などで応用されている。

フィチン酸がヒトに与える影響を考察

結論として、フィチン酸を含む食材摂取を、フィチン酸含有を理由に制限することはできないと考えている。なぜならフィチン酸の作用を過大評価しているからだ。

フィチン酸が吸収を阻害するミネラルは全体の5~10%といわれている。

フィチン酸を除去した大豆たんぱく質と、通常の大豆たんぱく質をラットに10日間与え、カルシウム、マグネシウム、亜鉛の出納を測定した。ラットはフィチン酸除大豆たんぱく質群(PES)、大豆たんぱく質群(SPI)、Caseinを含む半精製食群に分けられた。

ミネラルの吸収率はフィチン酸を除去した群の方が5~10%吸収率が多かった。食餌中のフィチン酸含有量は0.3%程度。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnfs1983/50/4/50_4_273/_pdf/-char/ja参照。

先の研究から、フィチン酸を摂取したことで摂取したミネラルすべて排泄されることなどないことが分かる。

またフィチン酸は全粒穀物に含有しているが、それらは全てミネラルと結合した形で存在している。これはフィチン酸ではなく「フィチン」として存在しているということである。

この事実とキレート作用の特徴に基づくと、全粒穀物に含まれるフィチン酸が分解されて、全粒穀物以外から摂取した食材のミネラルと結合して吸収を阻害するようなことは考えられない。

フィチン酸を含む食材とフィチン酸を含まない食材で後者の方がミネラル吸収率が多いのは、単に前者のフィチン酸に結合しているミネラルが排泄されたからだ。フィチン酸がキレート作用を摂取後発揮したからではない。

つまりフィチン酸と結合しているミネラルは吸収されないが、フィチン酸を含む食材を摂取することがそれ以外の食材のミネラルの吸収を阻害することはないのだ。

以上のことから、筆者はフィチン酸の影響は過大評価されており、フィチン酸の含有はフィチン酸を含む食材の摂取を制限する理由にならないと結論付ける。

フィチン酸を含む食材をミネラルを多く摂取する目的で摂取することに整合性はないが、例えば血糖値の上昇を緩やかにする目的で摂取することはできる。なぜなら大抵フィチン酸を含む食材は不溶性食物繊維を含みGI値が低い傾向にあるからだ。またフィチン酸には抗酸化作用も期待される。

フィチン酸を含む豆類の過剰摂取を制限する理由は、フィチン酸ではなくイソブラボン大量摂取にある。詳しくはこちらを参照してほしい。

最後に

この記事ではフィチン酸の作用とヒトに与える影響を考察した。

フィチン酸は全粒穀物や豆類に含まれる成分で、キレート作用によりミネラルと結合し小腸での吸収を阻害する。

フィチン酸の持つミネラル吸収阻害の影響は過大評価されており、他の食材のミネラル吸収まで妨げるわけではない。これは食材に含まれている形がフィチンであることとキレート作用の特徴を理解すれば分かる。

フィチン酸を含む食材には血糖値上昇抑制や抗酸化といった有益な面もあるので、フィチン酸含有を理由にそれらの摂取を制限することはできない。

筆者はフィチン酸に限らず、「○○は健康に良い/悪い」と二元的に考えるのではなく、事実を知って現実にどう利用するか考えるべきと思う。

コメントを残す