このような悩みを持っていないだろうか。

・筋トレを前より頑張っているのに結果が出ない。

・成長が停滞する原因を知りたい。

・成長が停滞したとき何をすればよいかわからない。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.栄養面からプラトーの要因と解決策を解説。

2.休養面からプラトーの要因と解決策を解説。

3.トレーニング面からプラトーの要因と解決策を解説。

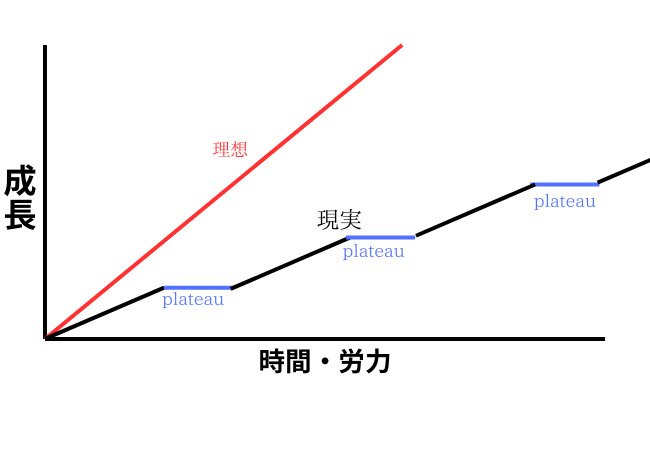

プラトー(plateau)とは「平らな高地」を指すフランス語で、比喩的に「成長や変化が停滞し一定の水準で横ばいになる状態」を表現する言葉だ。

筋肥大におけるプラトーとは、オーバーロードの停滞を意味する。以下ではプラトーを引き起こす要因と解決方法を解説する。

この記事を読むことで、オーバーロードが停滞したヒトが停滞の原因を明らかできる。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が読者の悩みを解決しよう。

栄養面でのプラトー要因と解決策

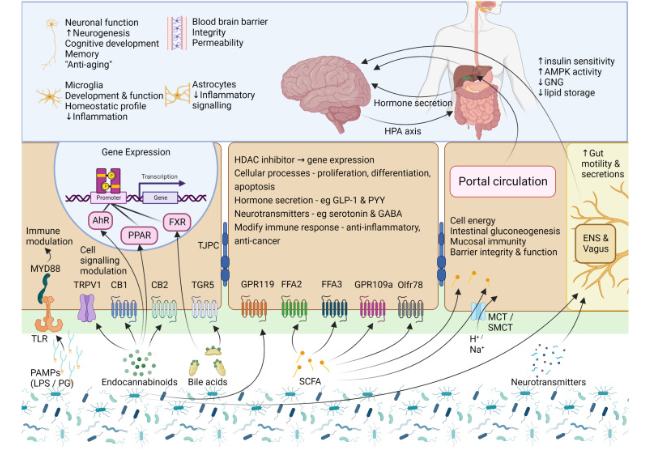

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10316519/より引用。神経伝達物質の合成と代謝に腸内細菌が関与する。腸で神経伝達物質合成→神経伝達物質前駆体生成→脳関門→脳でニューロン発火、という過程が存在するので、「食べ物は身体と思考を決める」といわれる。

炭水化物不足

プラトーの要因として栄養不足が考えられる。その中でも炭水化物の摂取が重要だ。なぜなら筋収縮にATPが必要だからだ。

炭水化物は筋肥大トレーニングの主たるエネルギー源として使用される。なぜなら筋肥大目的の場合無酸素解糖系が支配的になる6〜12回を採用することが多いからだ。

増量期の場合は炭水化物をメインにトータルカロリーを増やし炭水化物不足を防ぐ。増量期は好きなものを食べる期間ではなくオーバーロードを追求する期間である。

体重×2g程度の動物性たんぱく質とトータルカロリーの20~30%の脂質は年中摂取するとして、残りのカロリーを炭水化物で賄いたい。なぜなら炭水化物以外の固定でアナボリックの材料は確保できているからだ。

トレーニング前後の炭水化物量を増やすこともプラトー打破に貢献する。この方法は増量減量関係なく実施でき、特に減量期に効果的だ。例えば4食摂取するとして3食目と4食目に全体の60%の炭水化物を持ってくる。こうするとトレーニング前後だけは増量期に匹敵する炭水化物を摂取できる。

この方法は食事を準備するときに炭水化物源の測り方を変えるだけでできるので、コスパの良い方法である。筆者は減量中は必ず行っている。こうすると減量期の使用重量の低下速度を下げられる。

ホルモン最適化

マクロ栄養素に関しては炭水化物不足を防ぐことがプラトー打破に効果的だ。マクロ栄養素だけでなくミクロ栄養素も管理し、アナボリック環境を整えることがプラトー打破に貢献する。

筋肥大に値する刺激を対象筋に与えられているのに、身体の環境がカタボリック>アナボリックなら筋肥大は起こらない。具体的にはテストステロン、GH/IGF-1、インスリンの3つのホルモンの最適化を目指してマクロ栄養素とミクロ栄養素を管理する。

これらのホルモンを最適化する手段に関しては、筆者の「栄養素」カテゴリーの記事で書いているので参照してほしい。

またミオスタチンの抑制もアナボリック>カタボリック環境を整備するうえで効果的だ。ミオスタチンに関してはこちら解説しているので参照してほしい。

休養面でのプラトー要因と解決策

骨格筋の疲労

ヒトの疲労は骨格筋由来と神経由来に分けられる。前者が蓄積しているとオーバーロードさせる体力が不足し。後者が蓄積すると骨格筋に指令が出せなくなる。

例えばトレーニング前の過度(最大心拍数の70%以上)な有酸素は厳禁だ。なぜなら無酸素解糖系を使用し骨格筋に疲労をためるからだ。

また立ち仕事の多いヒトは1週間単位で慢性的な骨格筋の疲労が蓄積し、トレーニングを最大パフォーマンスで開始できない。

このような場合には脚トレを休日に行ったり、仕事を変えるなどの案が考えられる。転職や新しいビジネスをつくるまでは脚は維持に努めて、他の部位に特化するのも良い。筆者は過去に慢性的に疲労が蓄積する環境にいたが、その際バルクアップは諦めて基本種目の筋力維持のみに努めた。筋肉量は落ちたが新しい環境を作成できたときの回復は遅くなかった。

筋肥大に効果的でないドラッグも控える。具体的にはアルコールやたばこ、過度な鉄とビタミンAの摂取などだ。これらは肝臓を介して解毒されるが、その過程でいらない活性酸素を生み出す。このような状態では身体はカタボリック>アナボリックになるので、プラトーに陥る。

中枢神経疲労(CNS疲労)

骨格筋の収縮は中枢神経→脊髄神経→運動神経(モーターユニット)→骨格筋、という流れで発生する。

中枢神経系が疲労すると。骨格筋が回復していても、筋力発揮に必要な発火を起こすことができなくなる。これではオーバーロードは達成できない。

中枢神経疲労は随意活性化率という指標で明確に定量化できる。例えばワンハンド種目を行ったとき、片方は12回できるがもう片方が8~9回くらいしかできなかったことはないだろうか。また脚トレ後の腕トレで、腕トレの時よりも使用重量が落ちたことはないだろうか。これらは中枢神経疲労に起因する。

中枢神経疲労対策は睡眠の質と量を確保することだ。なぜなら中枢神経系は脳の疲労で睡眠しか回復方法がないからだ。骨格筋の疲労はストレッチやマッサージガン、軽い運動などが対策として挙げられるが中枢神経疲労はそうはいかない。

睡眠に関してはこちらを参照にしてほしい。

中枢神経疲労に関して詳しくはこちらを参照してほしい。

トレーニング面でのプラトー要因と解決策

ケガと骨格

例えばヘルニアや腰痛持ちのヒトは股関節や骨盤を動かす種目でオーバーロードを達成しようとしても痛みが先行して追い込めない。

また骨盤前傾しているヒトはスクワットでヒップヒンジの割合が大きくなり大腿四頭筋ではなく殿筋群が大きく使われたり、骨盤後傾しているヒトはデッドリフトで膝関節の動作が大きくなりハムケツではなく大腿四頭筋が大きく使われたりする。

筆者は肩関節の柔軟性が低くショルダープレスやフレンチプレスといった上腕骨を頭の横から後ろに固定する種目は、追い込む前に痛みが先行して採用できない。

このように個人に対して種目があっていない環境ではプラトーが発生する。

ケガによるプラトー打破の最善策は要因の除去だ。ケガの要因除去の解説は筆者の手に負えないので医者や専門家に聞いてほしい。

骨格によるプラトーを打破する方法は、「自分が最もケガ無く追い込める種目」を選ぶことだ。

例えば筆者の大腿四頭筋メイン種目はレッグエクステンションである。筆者は骨盤が過度に前傾しハックスクワットやレッグプレス等ヘビーコンパウンド種目では追い込む前に腰が沿って痛くなる。

大腿四頭筋の作用は脛を前に出すことなので、その条件に負荷を与えられるなら種目ならプレスに拘らなくても良い。

自分の骨格は自分が一番分かるはずなので、ケガ無く自分に合う種目を採用しよう。

重りがない

これはジムのポテンシャル不足が原因でプラトーが起こっている。例えダンベルが30㎏までしかないとか、ウエイトスタックマシンのスタックが軽すぎるとかである。

解決策はジムを変えることである。24時間ジムの契約と移動手段があるならすぐ解決する。

都市部に住む人なら問題ないが、近く(5㎞圏内)にジムが1つしかない人は問題だ。特に地方の田舎ならこのような事態は発生する。

筆者はジムとかどこでもいいと思っており、生活水準を下げるために田舎に住むことが多いが、ダンベル30㎏しかないことはざらである。過去にはフルスタック40㎏のレッグエクステンションを見て「なにこれ?」と思ったことを覚えている。

このような場合は後述するテクニックを利用する。

プラトー打破トレーニング

休養も栄養も今できる最善を尽くして、環境も最善を尽くした。それでもプラトーに陥った場合に以下の施策を実施する。

1.セット数オーバーロード

まずはセット数オーバーロードを行う。例えばいつもメインセット2セットで、150㎏10回、90㎏8~9回のスクワットをしていたとする。メインセットの重量が更新できないとき、155㎏10回を達成するよりも、3セット目に90㎏7回達成するほうが良い。そしてこれでもオーバーロードは達成している。

このように1セット目の使用重量は挙げないが、セット数を増やすことでボリュームを増やす手段は有効だ。筆者も含めて重量オーバーロードに拘りを持ちがちなヒトは、「重量更新こそが唯一のオーバーロード!」と考える癖がありセット数を少なくしがちなので、そのようなトレーニングをしてプラトーが発生したらまずトレーニングボリュームを増やす。

具体的には1セッション当たりのセット数と筋肥大は6セット付近まで相関関係があるので、6セットまではセット数でオーバーロードさせられる。

2.頻度を落とす

次にセット数オーバーロードと関係するが、あえてトレーニング頻度を落とすこともプラトー打破に貢献する。これは中枢神経系の疲労を次のセッションまでに完全に抜くことが理由である。

各部位の頻度を週1回に落とす。こうして中枢神経疲労を完全に抜き次のセッションで100%の出力を出せるようにする。

頻度を増やすことは理想的であるが現実的ではない理由は以下。

①中枢神経疲労:

筋肥大のトリガーに値する出力を高頻度で毎回達成することは困難。オーバーロードの原則より前回より弱い刺激は筋肥大には意味がない。

②1年で獲得できる筋肉量は1g程度:

真剣に筋肥大トレーニングを5年以上しているヒトの場合、そもそも獲得できる筋肉量が少ないので、速度を急ぐよりゆっくりだが確実にオーバーロードしていく方が現実的。高頻度が実現できても変わる筋肉量は100~500g程度で費用対効果は低いように思える。この違いに効果が追い付くのはボディビルで金を稼ぐシステムが創れているヒトで、この記事を読んでいる読者のほとんどはこのレベルではないはず。

3.レスト&ドロップ

レストポーズとドロップセットは筆者が特におすすめする方法だ。この方法の良いところは、「本来よりも軽い重量で重い重量と同等の筋肥大誘発レップを得られる点」にある。まず1セットを限界まで行い、そのあと30秒以下の短いレストを取り限界まで行う。

レストポーズとドロップセットの良さはサイズの原理と筋肥大誘発レップの概念を知ると理解できる。詳しくはこちらとこちらの記事を読んでほしい。

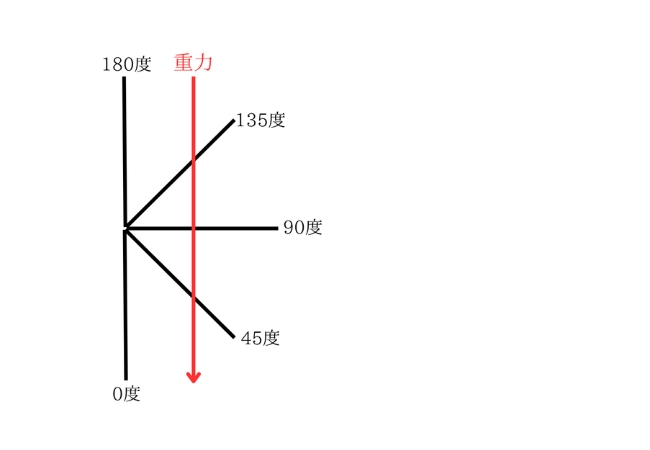

4.可動域制限

可動域の制限はカム式以外の種目で利用できる。

結論として、45~135度に可動域を制限する。これは対象筋のみに刺激を入れるためと、レップ間に対象筋が休まる余地をなくすためである。

スクワットやベンチプレスなどで複数回レップをこなした後に、トップで数秒止まって1、2レップ行う人がいる。これも良いが厳密にはこれは1セット+レストポーズによる2セットである。最後の数回は1セットの回数に含めてはいけない。

可動域を先の範囲に制限することで、そうでないやり方よりも2回ほど回数が落ちるはずだ。それが本来の自身のポテンシャルでその条件であれば少し重量オーバーロード出来るはずだ。

最後に

この記事では、停滞の原因と打破する方法を解説した。

最後に内容をまとめる。

- 炭水化物不足は筋出力低下を招く。

- ホルモン最適化で筋肥大環境を整備。

- 睡眠不足が中枢神経疲労を招く。

- ケガや骨格による種目の制限に注意。

- 重量不足はセット数で代替。

この記事が読者の停滞打破に貢献したならうれしい。

コメントを残す