このような悩みを持っていないだろうか。

・ミオスタチンって何だろう。ステロイドより筋肉つくって本当?

・ミオスタチンを阻害する方法(自然療法)を知りたいな。

・ミオスタチンが筋トレにどう関係するのも知りたい。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.ミオスタチンの生理学と作用機序を解説。

2.ミオスタチン抑制戦略を解説。

3.ミオスタチン抑制施策を解説。

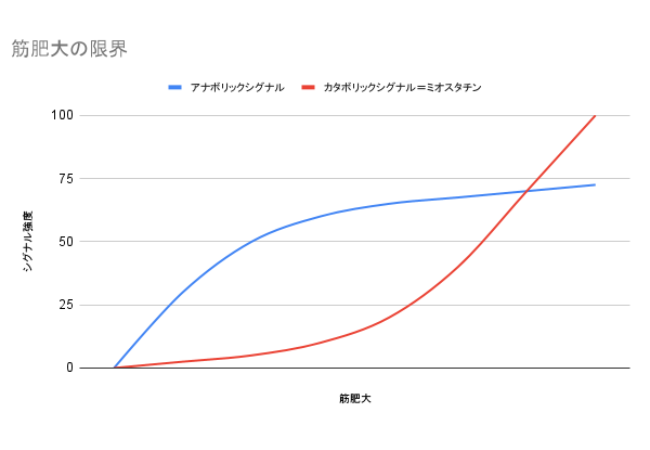

テストステトロンやGH/IGF-1、インスリンなどはアナボリック能力を高めることで筋肥大に貢献するが、ミオスタチンはカタボリック能力を低下させることで筋肥大に貢献する。ある程度アナボリック能力を高めているヒトならミオスタチン抑制に注力することで、筋肥大の上限を上げることができる。以下ではそんなミオスタチンの生理学と具体的な実践まで解説していく。この記事を読むことで筋トレに関するミオスタチンの疑問はほぼ解決されるだろう。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者がミオスタチンを解説しよう。

ミオスタチンの生理学と作用機序

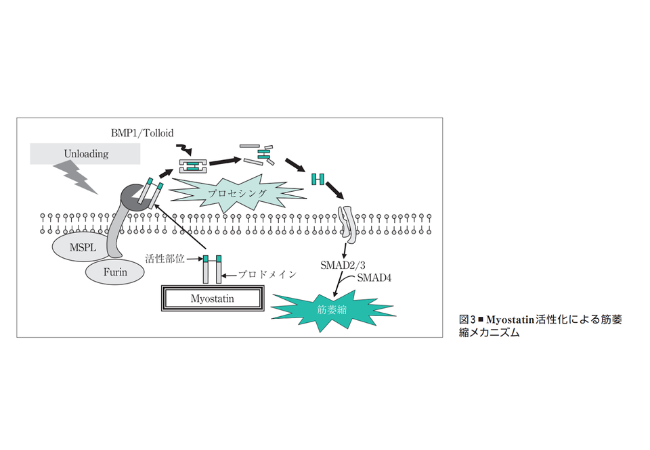

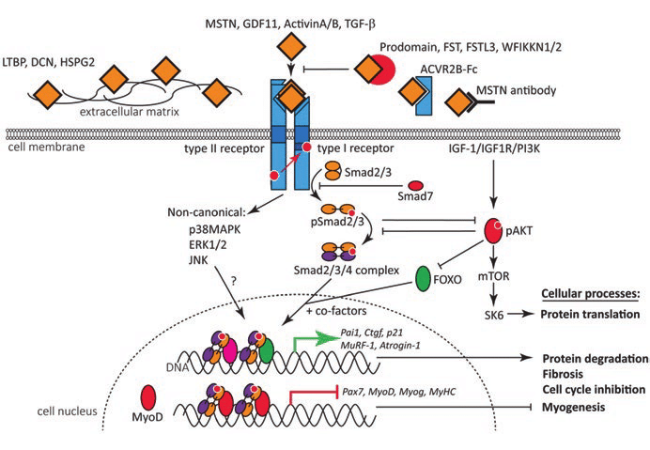

ミオスタチンとはTGF-βスーパーファミリーに属するサイトカインである。ミオスタチンは筋肉細胞内で産出されたあとACVR2B受容体と結合し、Smad2/3経路を通じて筋肉の増殖を抑制する。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/50/5/50_357/_pdfより引用。

ミオスタチンの作用は現代人にとっては厄介だが、ヒトにとっては重要な作用であった。なぜなら筋肉は他の組織よりも多くのエネルギーを消費するからだ。文化的フェーズに移行する前のヒトは常に飢餓の危機があり、筋肉をつけすぎると生き残れないという環境圧がミオスタチンの発達を生んだ。

ミオスタチンが筋肉細胞から産出されることを理由に、ミオスタチンこそが筋原線維肥大の限界を決定する要素と考えられる。

筋原線維肥大が達成されるほど筋肉細胞は増加していく。これはミオスタチン産出場所の増加を意味する。筋原線維肥大が達成されるほど次の筋原線維肥大に必要なシグナルの強度は高くなり、それに伴いミオスタチンによるカタボリックも増加する。

アナボリックとカタボリックがどこかで交差する所が存在し、そこで筋原線維肥大は限界を迎える。

ここまででミオスタチンの生理学と作用が理解できた。以下ではミオスタチンを抑制する戦略と施策を示す。ミオスタチンを抑制し筋肥大のポテンシャルを高める。

ミオスタチン抑制戦略

ミオスタチンを抑制することは作用機序を抑制することを意味する。ミオスタチンの作用機序は①産出、②受容体結合、③カタボリック経路の3つがある。

ミオスタチンの産出の抑制

ミオスタチンの産出を抑制することで受容体と結合するミオスタチンが減るので、ミオスタチンの作用が弱くなる。

ミオスタチン受容体への結合の阻害

ミオスタチン抑制戦略の中でもこの戦略が最も効果的だ。なぜなら受容体に結合しない限りリガンドの作用は発揮されないからだ。ミオスタチンが分泌されてもそれらが受容体に結合しなければ作用は発揮されない。

この戦略を実現する施策としてミオスタチン阻害剤の使用が一般的だ。ただこれは薬物療法なので万人には推奨できない。

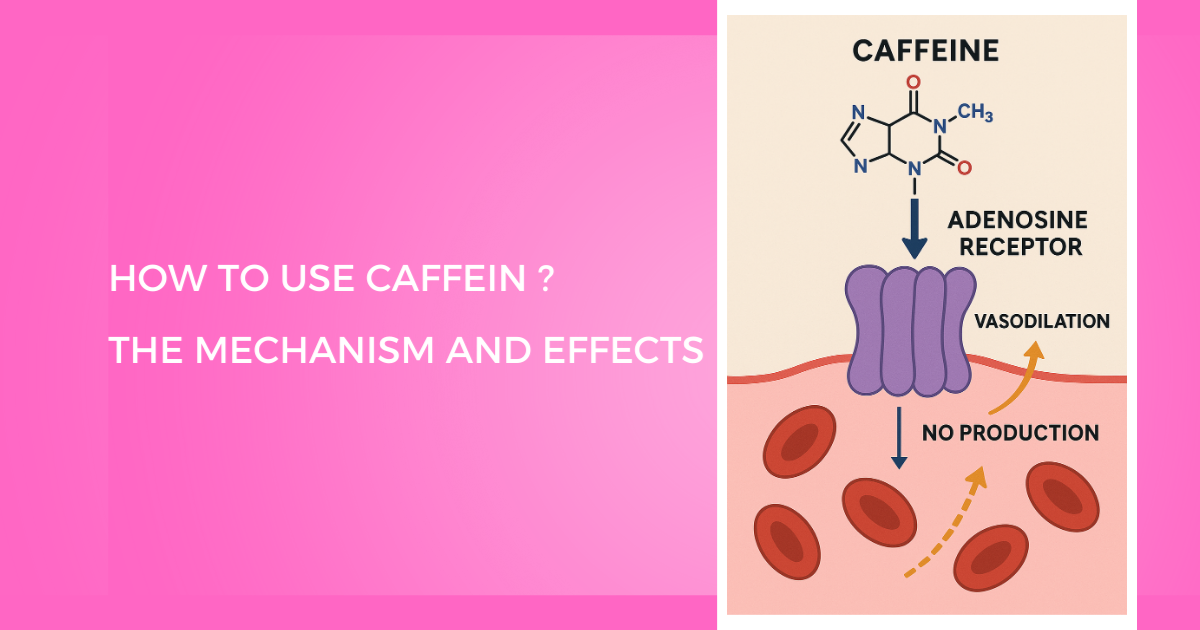

例えばACE-031やACVR2B-Fcなどは、ミオスタチンのACVR2B受容体との結合を阻害する。このアプローチはカフェインの覚醒作用の機序と同じである。ミオスタチンが受容体に結合しないのでそれ以降のシグナルが伝わらず筋肉の成長が抑制されなくなる。

Smad2/3シグナル経路の抑制

ミオスタチンがACVR2Bに結びつくとSMADシグナル経路が活性化され、筋肉の合成を抑制するシグナルが細胞内で伝達される。SMAD2/3というタンパク質がこの経路で活性化することで筋委縮が起こる。つまりSMAD経路を阻害することで筋肉の増加を促進できる。

ミオスタチン抑制施策

ω3の摂取

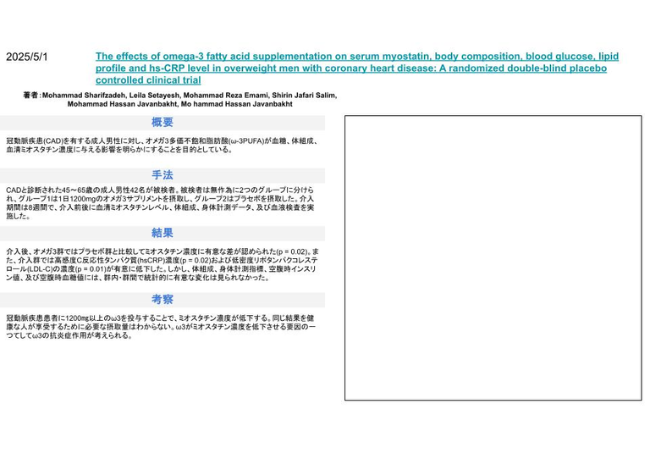

ω3脂肪酸を摂取することはミオスタチンの産出を抑制する。

https://colab.ws/articles/10.1016/j.hnm.2024.200248?utm_source=chatgpt.com参照。

この研究では冠動脈疾患を有する男性に1200㎎のω3を摂取させることで、血清ミオスタチンレベルの低下が報告された。

ω3がミオスタチン産出を抑制するメカニズムは抗炎症作用にある。ミオスタチンは筋肉細胞から産生されるサイトカインでストレスに応答する。ω3の抗炎症作用が組織の炎症を予防するため、ミオスタチンが産出する機会を減らしたと考えられる。

ビタミンDの摂取

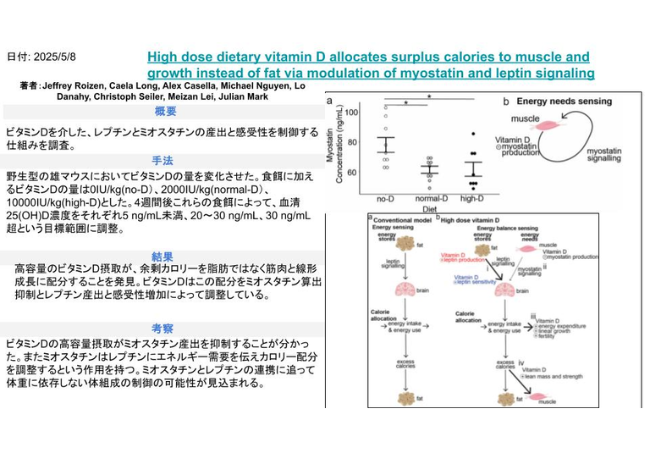

ビタミンDの摂取がミオスタチンの産出を抑制することが報告されている。

この研究では、マウスを対象に、0IU/kg(no-D)、2000IU/kg(normal-D)、10000IU/kg(high-D)のビタミンD濃度でのミオスタチン濃度の違いが調査され、2000IU/kg以上でミオスタチン産出が抑制された。ビタミンD摂取がミオスタチン産出を抑制することはヒトを対象とした研究でも報告されている。

また高容量のビタミンD摂取で、エネルギーが脂肪として蓄積するのではなく筋肉で使用するように差別的に割り当てられる。これはレプチン分泌とレプチン感受性の増加によって実現される。高容量のビタミンD摂取はリコンプに有効かもしれない。

研究では高容量のビタミンD摂取がマウスの線形成長を促進したと報告している。ミオスタチンは単なる筋肉の調節因子ではなく、体のエネルギー「必要量」を脳に伝える信号として働いている。つまり消費されたエネルギー量ではなく、「どれだけのエネルギーが必要か」を伝えているということだ。

筋肉をエンジンに例えるならミオスタチンは燃料消費だけでなく、エンジンのサイズ(=必要エネルギーのスケール)も伝えていることになる。高用量ビタミンDはミオスタチンを抑えてレプチン感受性を高め代謝を促進するだけでなく、成長も促すといえる。

ケルセチン摂取?

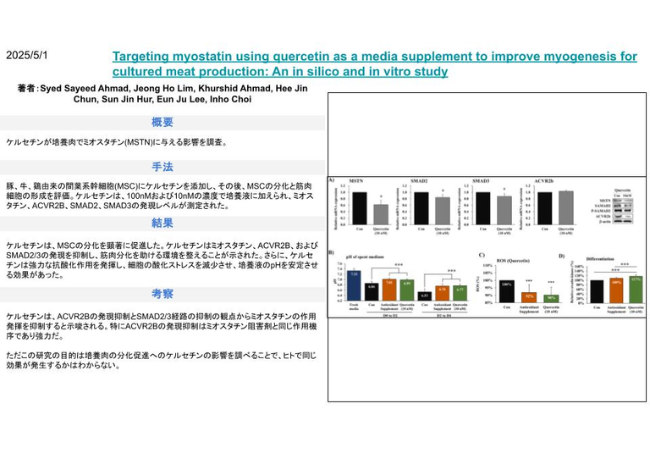

ケルセチンは植物に含まれるフラボノイドの一種である。ケルセチンはACVR2Bを抑制することでミオスタチン抑制効果を発揮すると示唆される。

この研究によると、ケルセチンはACVR2Bの発現抑制とSMAD2/3経路の抑制の観点からミオスタチン抑制に寄与するといえる。もしヒトに対してもこの効果があるなら、ケルセチンはミオスタチン阻害剤と同じ作用を持つことになる。

ただこの研究の対象は培養肉で試験管実験なので、ヒトで同じ効果が発生する可能性は低い。なぜなら制限要因が働くからだ。SHBGの記事でイラクサ根について解説したがそれと同じだ。また作用の強さもわからない。

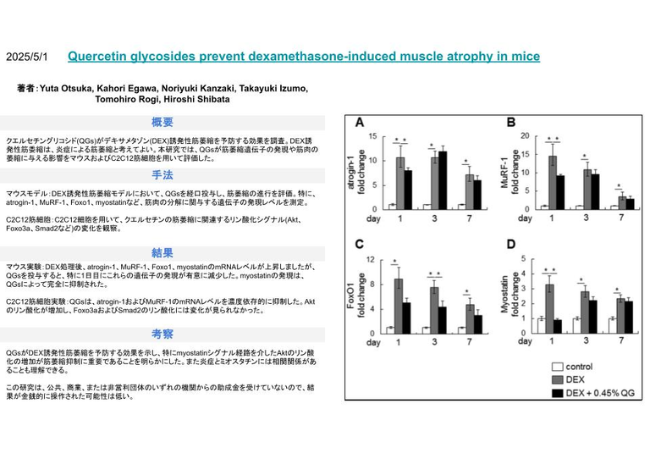

ケルセチンはミオスタチンの産出を抑制する観点からも効果を発揮する。

本研究により、QGsがDEX誘導性筋萎縮を防御する効果を持つことが示され、この効果はミオスタチンシグナルの抑制に依存している可能性が示唆された。この研究では、公共や商業、非営利団体を資金源にしていないことが最後に示されており、金銭的に結果が操作された可能性は低い。

mTOR経路の活性化

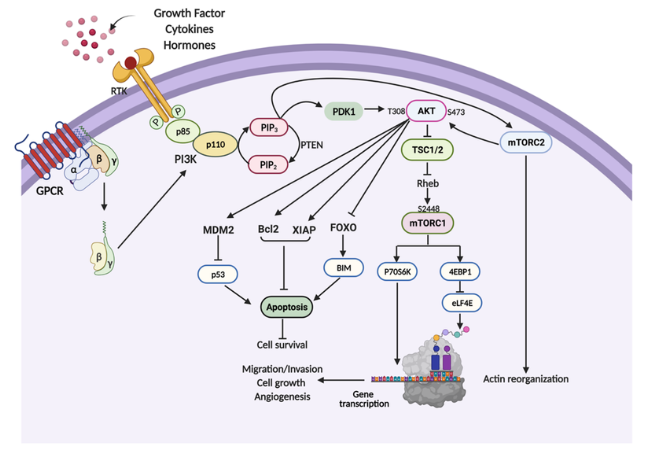

https://www.mdpi.com/1420-3049/26/13/4100より引用。PI3K/AKT/mTOR経路。

mTORの活性がミオスタチン抑制に寄与する。なぜならPI3K/AKT/mTOR経路は、TGF-β/SMAD2/3経路とクロストークの関係にあるからだ。

クロストークとは異なる情報伝達系が相互に影響しあうことである。PI3K/AKT/mTOR経路が活性することで、 TGF-β/SMAD2/3経路が抑制される。逆も然りである。

https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-the-signaling-pathway-of-myostatin-and-related-TGF-b-ligands-showing_fig1_328713566より引用。Overview of the signaling pathway of myostatin and related TGF-β ligands

研究でも、mTORC2がTGF-βシグナル経路の調節因子であること、特にSmad2/3のリンク残基T220/T179のリン酸化を制御することが分かっている。

具体的には、毎食3gのロイシンを摂取する、インスリン感受性を高める、GH/IGF-1分泌量を高めるなどが施策として挙げられる。

エピカテキン及びエピガロカテキンガレートの摂取

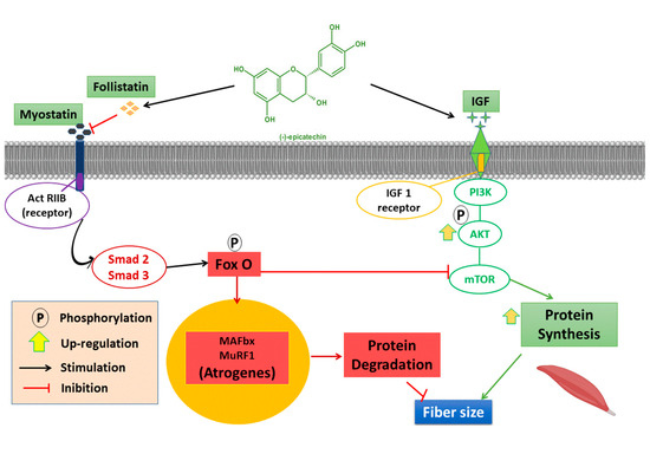

エピカテキン((-)-Epicatechin)及びエピガロカテキンガレート(EGCG)は緑茶に多く含まれる成分で、ミオスタチン抑制作用を持つ。機序としてはフォリスタチンを増加させることでミオスタチン産出を抑制するとともに、FoxOを抑制する。

フォルスタチンは筋肉の成長を促進するグリコプロテインである。主に骨格筋やその他の組織で発現し、その最大の特徴は筋肉の成長を抑制するミオスタチンを直接的に阻害する点にある。

ミオスタチンは筋肉細胞のACVR2B受容体に結合してシグナルを伝達し、筋肉の成長を抑制するが、フォルスタチンがミオスタチンと結合することでこの結合が妨げられ、抑制的なシグナル伝達が行われなくなる。これにより筋肉の成長が促進される。

ちなみにフォルスタチンはTGF-βファミリーの一部であるBMP(Bone Morphogenetic Protein)にも関与しており、筋肉と骨の発育バランスを調整する機能も持つ。フォルスタチンはミオスタチンの作用を打ち消しながら、筋肉の肥大と骨の成長において中心的な役割を果たす。

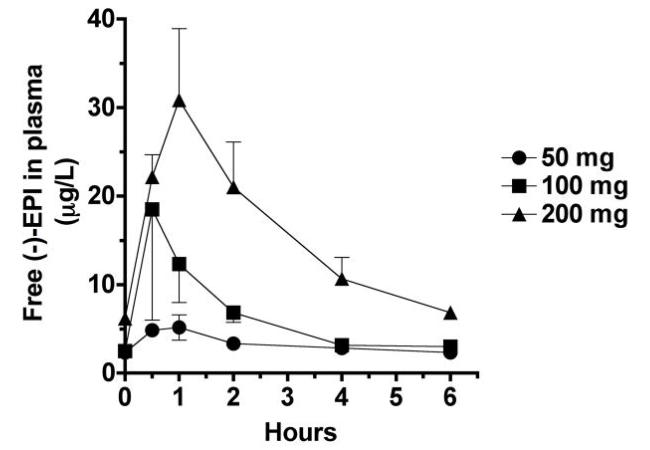

50㎎〜200㎎のエピカテキン摂取と血中濃度の関係を調査した研究では、100㎎〜200㎎投与後のエピカテキンの半減期は2.5時間と報告された。そのほか用量依存的に血中濃度が上昇(50–200mgで約2.7倍の差)すること、血漿中のフォリスタチン濃度は5日間の投与後に2.5倍に増加したことが報告された。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4357542/?utm_source=chatgpt.comより引用。

サンプル数は少ないが、一日180㎎×5回のエピカテキン摂取でh-CRP数値が顕著に上昇することも報告されているので過剰摂取は避けたい。具体的には一日100〜300㎎を1〜3回に分けて摂取することが推奨される。

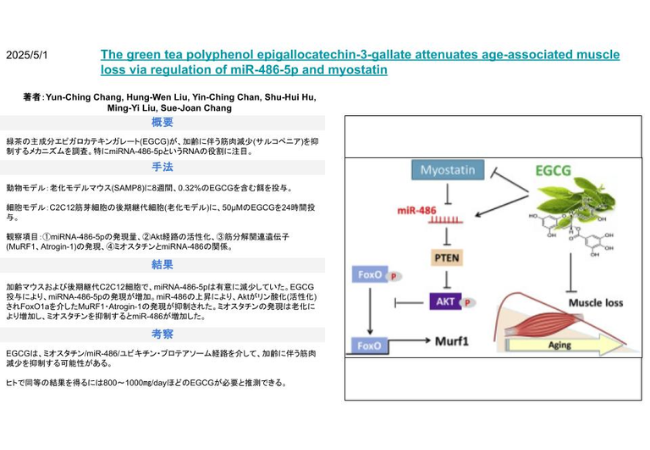

EGCGもエピカテキン同様にミオスタチン抑制に寄与する。

EGCGはAKTのリン酸化を促進し、FoxO1aを介したMuRF1およびAtrogin-1の転写を抑制することで、40週齢のSAMP8マウスおよび後期継代C2C12細胞における骨格筋の筋分解を防いだ。

上記の動物実験の結果をヒトに換算すると、1日あたり約800〜1000mgのEGCG摂取が必要と推定される。カテキン類を経口摂取して血液中の濃度を測定すると、摂取後2〜4時間で血中濃度は最大となり、その後減少し24時間後にはほぼ消失するため、 経口投与を行なう場合は1~3回に分けて摂取する。

最後に

この記事ではミオスタチンの効果と抑制方法(自然療法)を解説した。

ミオスタチンはTGF-βスーパーファミリーに属するサイトカインで、筋肉細胞内で産出されACVR2B受容体と結合して筋肉の増殖を抑制する。ヒトにおいて筋肉はエネルギー消費が大きいため、過剰な筋肉の成長は生存に不利な環境圧を生むことからミオスタチンが発達したと考えられる。

筋原線維肥大が進むとミオスタチンの産出も増加し筋肉の成長が制限される。このような背景を踏まえ、ミオスタチン抑制による筋肥大のポテンシャル向上が注目される。

ミオスタチン抑制の戦略は、①ミオスタチン産出の抑制、②ミオスタチンの受容体への結合を阻害、③Smad2/3経路の抑制の3つに分けられる。特に受容体への結合阻害が最も効果的でACE-031やACVR2B-Fcなどのミオスタチン阻害剤が薬物療法として有効である。

ミオスタチン抑制のための施策として、ω3脂肪酸の摂取、ビタミンDの高容量摂取、ケルセチンやエピカテキンの摂取が挙げられる。ω3脂肪酸はミオスタチン産出を抑制し、ビタミンDは高容量摂取により筋肉成長を促進する。ケルセチンはACVR2B発現抑制とSMAD2/3経路抑制を通じてミオスタチン抑制に寄与し、エピカテキンはフォルスタチンの増加を促し、ミオスタチンの作用を打ち消すことで筋肉の肥大を助ける。

この記事が読者の悩みを解決できたならうれしい。

コメントを残す