この記事では上腕屈筋群の筋肥大について徹底解説する。

この記事の目的は以下のとおりである。

1.上腕屈筋群がボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、この記事を読むことで上腕屈筋群ついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。ちなみに筆者は身体の中で特に上腕屈筋群の発達に難儀している。弱点だからこそ他の部位よりも研究と実践を繰り返している。このような筆者が上腕屈筋群の筋肥大を解説しよう。

上腕屈筋群の解剖学

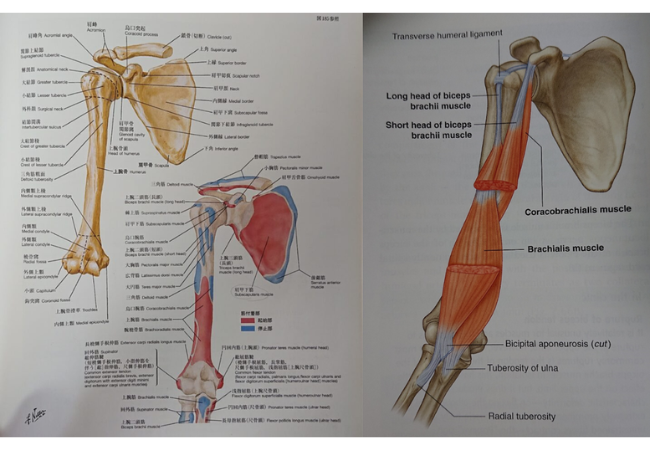

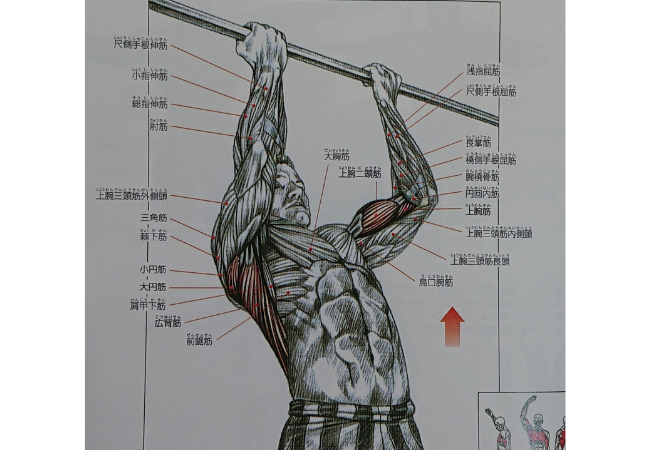

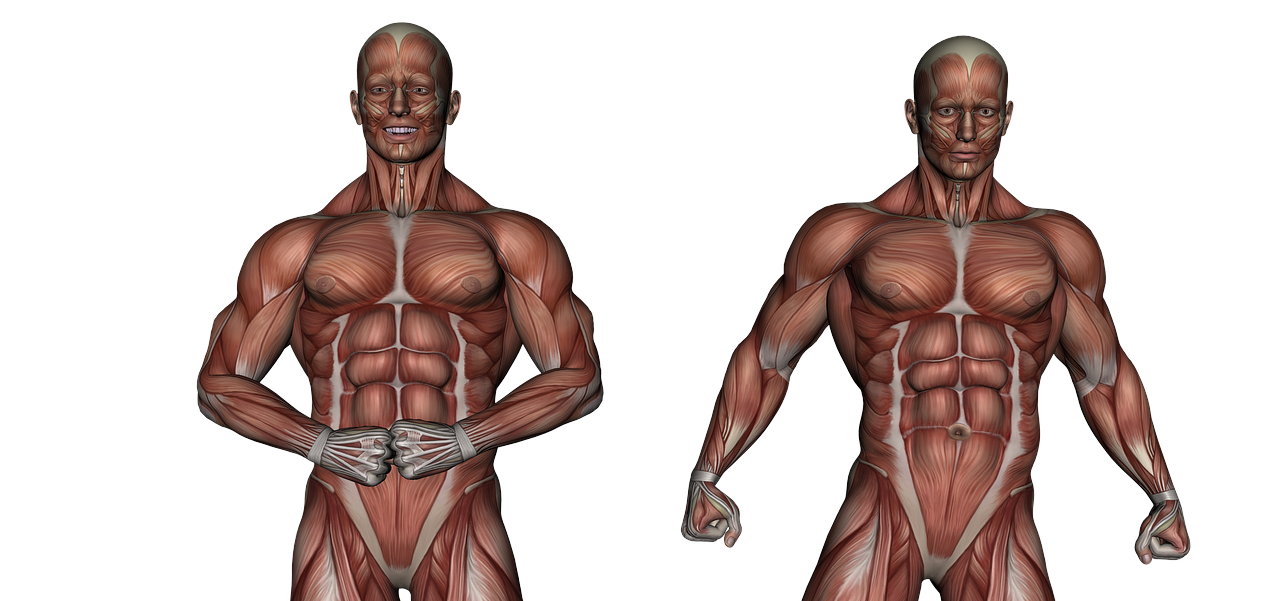

ネッター解剖学アトラス原著第4版及びGRAY’S ANATOMY FOR STUDENT Fourth editionより筆者編集。

上腕二頭筋

上腕二頭筋は長頭と短頭から構成され、上腕筋の上に位置する。上腕二頭筋長頭は肩甲骨の関節上結節に起始を持ち、上腕二頭筋短頭は長頭の内側にあり烏口突起に起始を持つ。両頭は起始部から下降し、途中で結合し橈骨粗面に停止する。

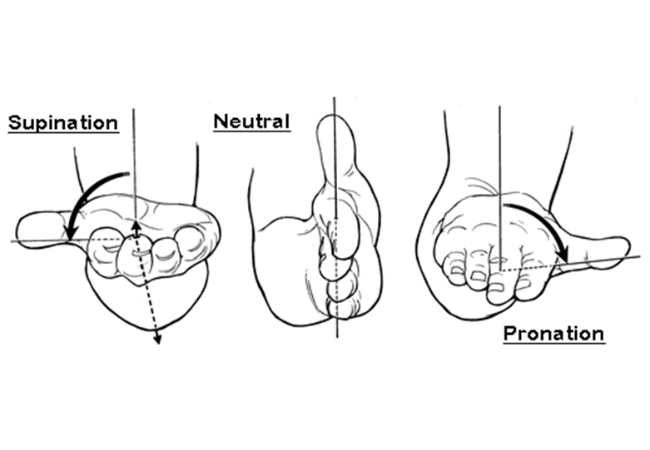

上腕二頭筋の主たる機能は肘関節屈曲であるが、肩関節の屈曲、肩関節水平内転の機能も持つ。なぜなら上腕二頭筋の起始は肩甲骨にあるからだ。上腕二頭筋は体幹に関係する骨格筋といえる。また橈骨に停止するため手関節回外の機能を持つ。上腕二頭筋が収縮することで手関節が外側に回転する。

上腕筋

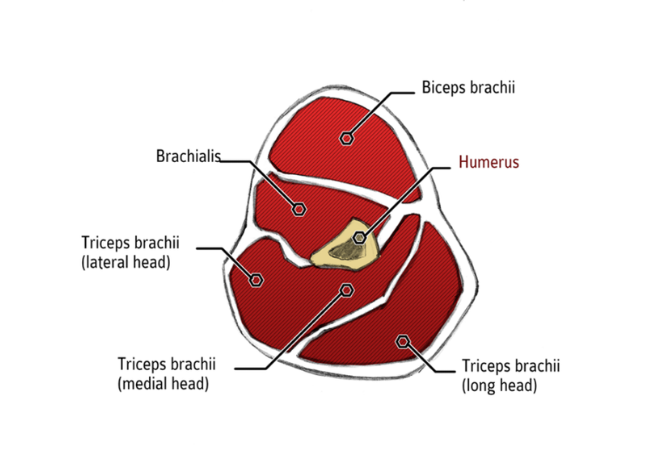

https://www.sci-sport.com/en/articles/Follow-up-your-progress-using-a-technique-to-measure-the-muscle-cross-sectional-area-019.phpより引用。上腕骨周りの骨格筋の断面図。

上腕筋は上腕骨前面に起始を持ち、尺骨粗面に停止を持つ。上腕筋の機能は肘関節屈曲のみである。なぜなら上腕骨は肩関節をまたいでおらず、橈骨ではなく尺骨に停止を持つからだ。そのため基本的に上腕筋は肘が曲がるときはいつも収縮する。

上腕筋と上腕二頭筋の筋体積はほぼ同じである。

上腕屈筋群はポーズを取った時のアウトライン形成とディティール作成の効果を持つ。この効果享受するためには上腕筋を他の部位と比較して優先的に鍛えると良い。なぜなら上腕筋の肥大は先の二つの効果に寄与するだけでなく費用対効果が高いからだ。

上腕筋が発達することで上腕二頭筋が下から持ち上げられ、上腕屈筋群のボリュームが増加する。

上腕筋は上腕二頭筋と同じ筋体積であるが上腕二頭筋よりも狭い範囲に筋繊維が分布している。そのため同等の筋肥大であっても上腕二頭筋よりも上腕屈筋群を高く盛り上げる効果がある。例えば縦横5mの土地と縦横10mの土地があり、両方が100㎥の建物をつくる場合前者の土地の方が高い建物をつくれる。同じことが上腕筋と上腕二頭筋の間で起こる。

また上腕筋はボリュームの増加だけではなく腕のディテールにも貢献する。上腕筋の発達が十分な人が体脂肪率10%を切ってくると、上腕筋と上腕二頭筋のセパレーションが出てくる。上腕筋が発達していないと絞り切った時に腕のディティールがぼやける。これはサイドポーズやマスキュラーで確認することができる。

以上のことから上腕筋は上腕屈筋群の中でも優先的に鍛えるべき部位といえ。

解剖学的に上腕筋は手関節が回内するほど運動に動員されやすい。なぜなら他の筋群の活動が低下するからだ。基本的なカール動作は掌が上を向いた状態、つまり手関節回外の状態で行われる。このような運動でも上腕筋は動員されるが、この際上腕二頭筋と負荷を分け合う形になり上腕筋の運動に占める動員率は少なくなる。手関節が回内するほど上腕二頭筋が伸び運動への関与が少なくなり、上腕筋の動員率は高くなる。

腕橈骨筋

腕橈骨筋は上腕骨の外側顆上陵と外側筋間中隔に起始を持ち、橈骨の茎状突起に停止する。腕橈骨筋は上腕筋と同様に肩関節をまたいでおらず、肩関節には関与しない。しかし、橈骨に停止しているため、肘関節の屈曲だけでなく、回外位にある手関節を中間位に回内させる作用と、回内位にある手関節を中間位に回外させる作用を持つ。

腕橈骨筋は基本的に肘関節が屈曲する際には運動に動員されるが、手関節が中間位にある状態での肘関節屈曲時に腕橈骨筋が最も動員される。なぜなら腕橈骨筋に手関節回内と回外が存在するから、負荷に対して筋繊維が垂直になるからである。

https://www.experttabletennis.com/palm-up-palm-down-loops/より引用。

上腕屈筋群の鍛え分け

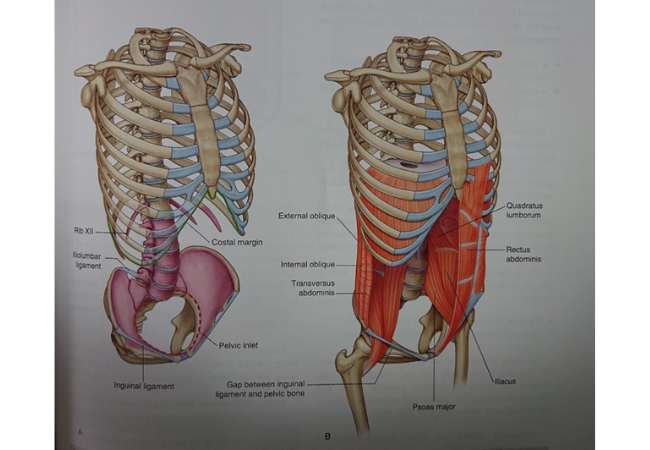

胸郭と肩甲骨

出典:GRAY’S ANATOMY FOR STUDENT Fourth editionよりRAY’S ANATOMY FOR STUDENT Fourth edition

胸郭を閉じた状態で行うと上腕二頭筋(二関節筋)を使いやすくなる、一方で胸郭を開いた状態で行うと上腕筋及び腕橈骨筋(単関節筋)を使いやすくなる。

カール動作を行うときに胸郭が開いた場合、それに伴い肩甲骨が挙上する、胸郭と肩甲骨が開くことで身体が開きながらカールをするので、僧帽筋と上腕筋で動作が行われる。

胸郭が開かないようにするためには、肩甲骨を安定させることが重要になる。これらが安定すると肘関節と肩関節の動作が安定し、二関節筋である上腕二頭筋を刺激しやすくなる。

胸郭を安定させる方法

胸郭を安定させるために、ローテーターカフのウォーミングアップをすることは有効だ。なぜならローテーターカフは、肩関節のアウターマッスルが収縮する前に初期微動を起こすからだ。ローテーターカフが活性化しておらず運動の準備ができていないと、アウターマッスルとの連動した動作がしにくくなる。

肩関節に関与するアウターマッスルを適切に動かすためにローテーターカフのウォーミングアップをする。ローテーターカフについてはこちらで解説しているので参照してほしい。

また肩甲骨下制に関係する骨格筋を活性化させておくことも重要である。なぜなら肩甲骨安定に効果的だからだ。詳しくは下背の記事で解説しているのでそちらを参照してほしい。

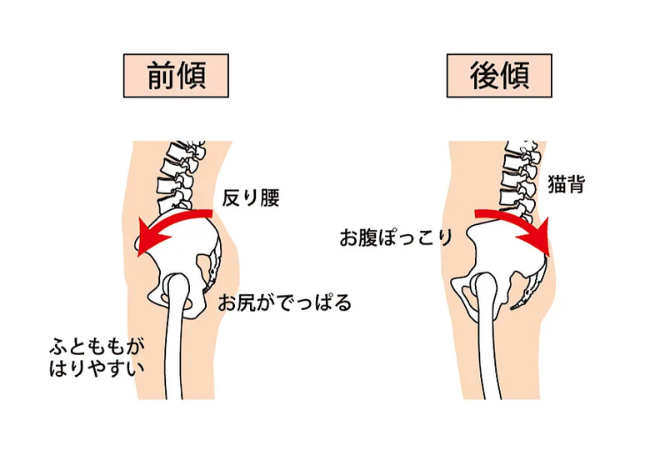

胸郭が開きやすくなる要素は肩甲骨以外にもある。その一つが脊椎である。脊椎が安定せずに伸展すると胸郭が開きやすくなる。この傾向は骨盤が過度に前傾している人に多い。

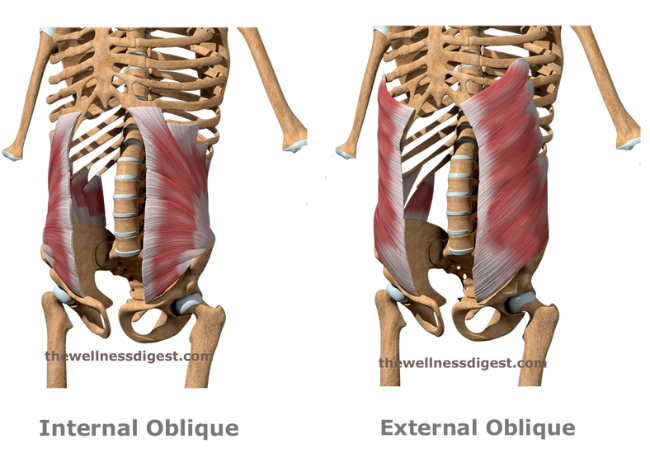

やや骨盤を後傾させ肋骨と骨盤を近づけると、外腹斜筋が収縮し腰椎の伸展が抑えられる。それと同時に体幹部が安定し動作中にここがぐらつくことを防止する。骨盤を肋骨に近づけるイメージで、「ふー」ではなく「はっ」と息を吐くと外腹斜筋を収縮させ体幹を安定させやすい。インセット前に外腹斜筋狙いのレッグレイズを行うことも有効である。

https://thewellnessdigest.com/internal-and-external-obliques-origin-insertion-action-and-innervation/より引用。External Oblique: 外腹斜筋、Internal Oblique: 内腹斜筋

その他胸郭の動きに関わる細かい要素として、つま先、脚幅、目線、肩がある。目線を下に向ける(頸椎屈曲だが過度に屈曲する必要はない)か上に向けるか、肩をすぼめるか開くか、脚幅を腰幅程度にするか肩幅程度にするか、つま先の向きをどうするかによって、胸郭の開閉が少しだけ変化する。以下に胸椎の位置とそれに関連する要素をまとめる。

| 上腕二頭筋 | 上腕筋、腕橈骨筋 | |

| 脚幅 | 腰幅(閉じる) | 腰幅から脚幅(開く) |

| つま先 | まっすぐorやや内転 | やや外転 |

| 肩 | 閉じる | 開く |

| 目線 | やや下 | やや上 |

意識する中で優先度が高いのは脚幅とつま先である。肩と目線に関してはそれらを意識して限界まで追い込めなくなるなら気にしなくてよい。

握り

強く握ると上腕筋及び腕橈骨筋を、やさしく握ると上腕二頭筋を使いやすい。

なぜなら手に力を入れると前腕の筋肉が収縮し肩関節をまたがない肘関節にある筋肉が使われやすくなるからだ。バーを強く握るか優しく握るかは、自身が肩関節も一緒に動かしたいかどうかによって決まる。

以上のことから、肩関節をまたいでいる上腕二頭筋を狙いたいときはバーベルやダンベルを優しく握ると良い。反対に上腕筋や腕橈骨筋を狙いたいときはしっかりとバーベルやダンベルを握ると良い。

腕橈骨筋は上腕屈筋群の中で唯一橈骨神経に神経支配されている骨格筋である。そのため親指、人差し指側で握るようにすると、腕橈骨筋を含む橈骨神経に神経支配されている骨格筋群が動員されやすくなる。

上腕筋は筋皮神経に神経支配されており尺骨に停止を持つ。そのため小指、人差し指、中指側で握るようにすると、尺骨神経に神経支配されている骨格筋群を動員しやすくなり、尺骨神経に停止を持つ上腕筋を動員しやすくなる。

力学的観点からの鍛え分け

力学的観点からの鍛え分けは負荷に対して垂直な筋繊維を変えることで行われる。

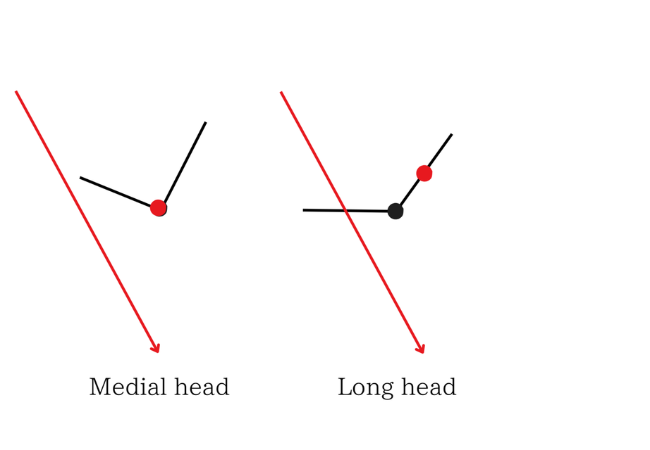

手関節を中間位に持ってくると腕橈骨筋を刺激しやすい。手関節回外位かつ肩関節内旋位だと上腕二頭筋長頭を刺激しやすい。手関節回外位で肩関節外旋位だと上腕二頭筋短頭を刺激しやすい。短頭狙いのフォームは脇を閉じると形成でき、ワンハンドでつくりやすい。

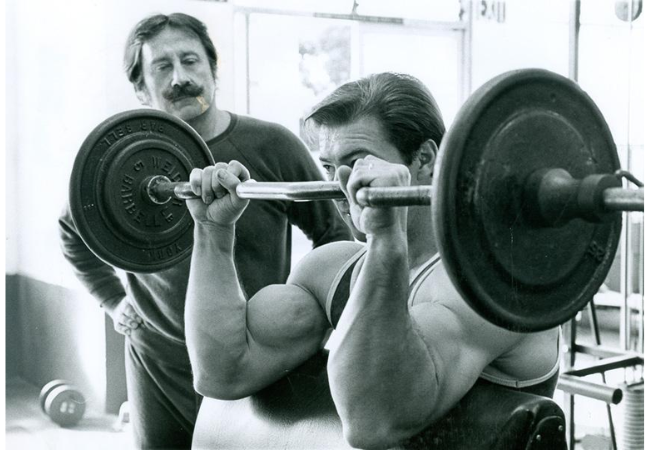

トレーニング種目①バーベルカール

ここからは上腕屈筋群各部位を狙う代表的な種目を解説する。各種目で触れるテクニックは類似種目で応用可能である。

バーベルカールは前腕と地面が水平になる位置で最も負荷が発生する種目で、カール種目の中でも大きな力発揮ができる。

EZバーとストレートバーの使い分け

高重量で上腕二頭筋に負荷を与えたい場合はEZバーを、低重量若しくは中重量で丁寧に負荷を与えたい場合はストレートバーを選択すると良い。

EZバーが高重量と相性が良い理由は、ヒトの腕にとって自然であるから、チーティングを駆使しても負荷が上腕二頭筋から逃げにくいからだ。

ヒトには個体差が存在するが、何も重りを持たない状態で何も考えずにカール動作を行ってみると多くのヒトの手は平行にならず、逆ハの字で少し開いた状態になるはずだ。そのためストレートバーではなくEZバーでの方が手にとって自然であり高重量を扱う場合には安全である。

EZバーはストレートバーと比較して手関節が回内する。それに伴い肩関節が少し内旋した状態になる。肩関節が過度に外旋した状態は肩関節にとっては不安定な状態で、この状態で高重量を扱うとケガをしやすい。これは肩関節外旋状態で行うバタフライマシンが高負荷をかけにくい理由と同じである。

また肩関節が内旋している状態は肩関節が外旋している状態よりも肩甲骨が閉じているため、胸郭及び肋骨が開きにくくなる。そのためチーティングを使ったとしても上腕二頭筋狙いのフォームが崩れる可能性がストレートバーより少ない

以上のことから、チーティングも駆使しつつ高重量で上腕二頭筋に負荷を与える際にはEZバーがストレートバーより効果的である。

ストレートバーでのバーベルカールは手関節がEZバーより回外しており、それに伴い肩関節がEZバーを扱う際より外旋しているため、高重量を扱うと手首や肩をケガする可能性が高い。しかし上腕二頭筋の作用である手関節回外はEZバーよりストレートバーの方が強くなるため、チーティングなどを使わずに軽い重量で丁寧に動作を行う際にはストレートバーの方が効果的だ。上腕二頭筋のなかでも短頭に負荷がのっている感覚はストレートバーの方がEZバーより得やすい。

以上のことから、高重量で上腕二頭筋に負荷を与えたい場合はEZバーを、低重量若しくは中重量で丁寧に負荷を与えたい場合はストレートバーを選択すると良い。

バーベルカールの身体の形

バーベルカールで上腕二頭筋を狙う際は、肋骨と骨盤を閉じ胸郭は開かない形をつくる。目線はやや下にして肩はすぼめ、脚幅を腰幅程度にしてつま先はまっすぐにする。

握りについて、バーベルカールでは基本的に上腕二頭筋長頭と短頭の両頭に負荷がのるが、神経伝達の観点から、小指側で握ると上腕二頭筋短頭、親指側で握ると上腕二頭筋長頭の動員率が高くなると考えられる。ストレートバーではより小指側で握りやすいため短頭を狙いやすい。バーを握る位置は手の真ん中で掌に載せる感覚で握る。手首は返さずまっすぐ握る。そして過度に握りこまない方が良い。

カール種目とチーティング

チーティングは有効なテクニックだが上級者向けなので基本的には推奨しない。

効果的なチーティングは、自力で上げることができない重量のコンセントリック収縮の局面を省略し、通常では扱えないエキセントリック収縮を骨格筋に与えるテクニックである、そのため正しく利用すれば有効である。

ヒトの骨格筋はコンセントリック収縮よりもエキセントリック収縮の方が大きい力を発揮することができ、コンセントリック収縮ができない重量であってもエキセントリック収縮であれば扱うことができる。ストリクトにバーベルカールを行ってコンセントリック収縮ができなくなったところで、コンセントリック収縮できない範囲を反動やほかの骨格筋の力を利用して省略し、エキセントリック収縮を耐えることでより強い負荷を上腕二頭筋に与えることができる。

ただバーベルカールでのチーティングはうまく利用しなければ、負荷をただ少なくし腰やほかの部位のケガを誘発するだけである。

以上のことから、チーティングは有効だが推奨しない。例えば10回できるくらいの重量の最後の1レップで、最も負荷の大きくなるところを超えるために1セットちゅう1回使うのは有効だが、最初からチーティングありきの重量を選択するのはおすすめしない。

カール種目での肩関節の動き

上腕二頭筋の二関節筋という特徴を理由に、肩関節屈曲の動作に占める割合が多くなりすぎると上腕二頭筋への刺激は減る。

二関節筋の特徴はゴムに例えるとわかりやすい。ゴムは片方が固定されることでもう片方が進展した場合張力が発生し収縮する。しかしゴムの両端を真ん中に移動させた際には、ゴムはたわんでしまい張力は発生せずゴムに傷はつかない。

肩関節屈曲と肘関節屈曲が同時に行われることはゴムの両端を真ん中に移動させることと同じで、骨格筋の両端から筋繊維が収縮することになり、このような状況では骨格筋は力を発揮しにくい。

だからといって肩関節を全く動かさないでカールを行うと動作のほとんどが上腕筋で行われる。上腕二頭筋を収縮するためには肩関節が少し屈曲する必要があるのだ。上腕二頭筋を使うためには肘関節屈曲の結果として肩関節が屈曲するさせると良い。具体的に言うと力こぶをつくるイメージ、上腕骨の真ん中を支点とイメージして動作を行うと良い。こうすると肩関節が肘関節の結果として屈曲する。これは長頭狙いのプレスダウンと同じイメージである。

上腕二頭筋を狙うときは力こぶをつくる。逆に上腕筋を狙うときは純粋に肘を曲げる。この感覚は上腕二頭筋と上腕筋を鍛える際に意識しておくと良い。

トレーニング種目②チンアップ

上腕筋を狙う

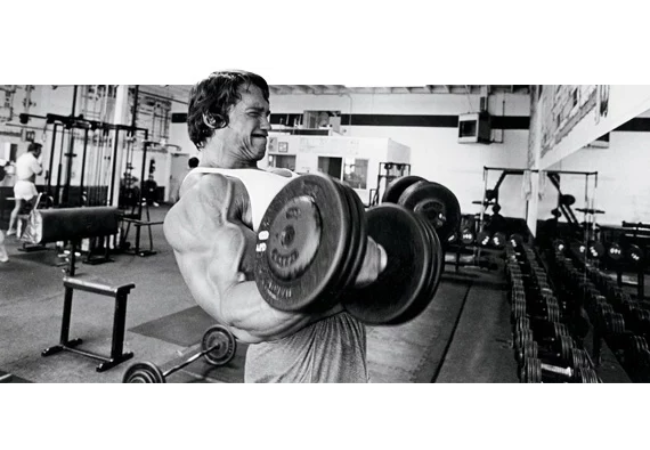

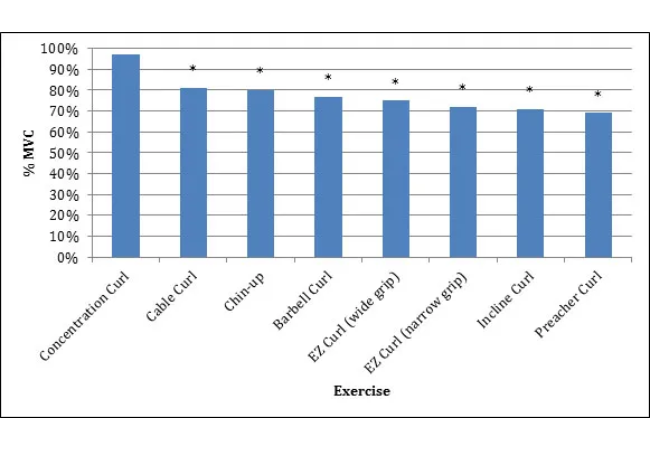

チンアップは広背筋と大円筋を狙う場合に効果的だが、上腕筋に刺激を入れる場合にも効果的でだ。これは上腕二頭筋の活動を調査した研究と二関節筋の特徴を理由とする。

出典:フレデリック・ドラヴィエ|目で見る筋力トレーニングの解剖学 p60

バーベルカールやコンセントレーションカール、プリーチャーカールといった上腕二頭筋のトレーニングを比較した研究では、チンアップはバーベルカールに勝るとも劣らない上腕二頭筋の種目であると結論付けられた。

この研究からチンアップが上腕屈筋群の筋肥大に効果的であることが分かる。

チンアップは主に肩関節伸展と肘関節屈曲が同時に行われる複合関節種目である。そして上腕二頭筋は肩関節屈曲と肘関節屈曲の機能を持つ。チンアップを行っているとき肘関節側の上腕二頭筋は縮む一方で、肩関節側の上腕二頭筋は伸びている。これでは動作中上腕二頭筋の長さは変わらないため上腕二頭筋に張力は発生しない。

以上のことから、チンアップは上腕筋を狙う上で効果的といえる。先の研究結果は上腕二頭筋ではなく上腕筋の肥大を報告した可能性が高い。これは先に示した理由と根拠だけでなくEMGという研究方式からも考察できる。EMGはヒトの表面の筋肉の筋活動を調査することは容易だが、上腕筋のように深層に位置する骨格筋の調査は難しいのだ。

ちなみにチンアップでの上腕二頭筋の動き方は、教科書通りに行うスクワットでのハムストリングスや大腿直筋、ベンチプレスでの上腕三頭筋長頭の動きと同じである。

チンアップのやり方

チンアップでは高重量を扱うと良いかもしれない。なぜなら高重量に対する上腕屈筋群の反応が高いからだ。

背中の様々な種目での上腕二頭筋、広背筋、僧帽筋中部下部の筋活動を比較した調査では、チンアップで加重を行うと、広背筋よりも上腕二頭筋の筋活動の増加幅が大きかった。

https://t-nation.com/t/inside-the-muscles-best-back-and-biceps-exercises/284621参照。

この研究では、自重でのチンアップ、ワイドグリッププルアップ、順手プルアップと、40㎏チンアップ、30㎏のパラレルプルアップ、20㎏順手プルアップが行われている。自重の場合、この3種類のプルアップの筋活動に大きな差は見られないが、加重した際にチンアップとパラレルプルアップは順手プルアップよりも上腕屈筋群の活動が増加しやすく、順手プルアップは2つの懸垂よりも広背筋の活動が増加しやすかった。

以上のことから、チンアップでは高重量を扱うと良いかもしれない。この研究結果はフォームによる肘関節屈曲の占める割合が変化したからと考察できる。

チンアップとプルアップは動作に占める肘関節屈曲の割合が順手プルアップよりも多く多くなり、逆に順手プルアップは動作に占める肩関節伸展及び内転動作が多くなる。この動作の違いが、加重した際の筋活動の違いとして表れたと考えることができる。

具体的には、6~8回できる範囲でどんどん加重していくと良い。

フォームに関して、理論上は胸郭を開き肩甲骨を挙げて行うと広背筋の動きが制限されるが、このフォームで高負荷をかけるとケガしやすいため、チンアップでは胸郭は閉じすぎない程度で良い。

小指側で握ることで上腕筋への刺激を高めることができる。バーを握る位置は手の真ん中で掌に載せる感覚で握り手首は返さない。なぜなら前腕の関与が増えるからだ。上腕筋狙いと割り切るならバーをしっかりと握りこんだ方が良い。

意識できる余裕があるなら目線をやや上にして肩を広げ、つま先をやや外転させる。

トレーニング種目③リバースカール

概要

リバースカールは手関節を回内して行うため上腕筋と腕橈骨筋を狙う種目である。そのためリバースカールでは胸郭少し開くか背筋を立てる身体の形をつくる。脚幅は肩幅程度に開きつま先を外に向ける。

小指側で握ると上腕筋が動員されるが、親指側、人差し指側で握ると腕橈骨筋が動員しやすくなる。

上腕筋を鍛える際には手関節回内を維持でき、バーベルがスタビライザーとして機能するためEZバーが最適だ。スタビライザー機能が弱いという点でダンベルが次点に続き、EZバーもダンベルもない場合にストレートバーを利用することを検討する。ストレートバーが最も手関節を回内できるが手が痛くなりやりにくいため推奨しない。

リバースカールのコツ

上腕二頭筋の持つ二関節筋の性質を理由に、腕を体幹よりやや後ろの位置にするとより上腕筋を効果的に鍛えられる。なぜなら上腕二頭筋の動員率を少なくできるからだ。体幹より腕を後ろに位置した状態で行うか、肘関節屈強時に腕を少し後ろに引くと、肩関節伸展が起こり上腕二頭筋への張力が減少するため上腕筋をアイソレートできる。この種目はドラッグ(drag)カールと呼ばれる。

リバースプリーチャーカールも優秀だ。なぜならプリーチャー台が上腕二頭筋の作用である肩関節屈曲の動作を担うからだ。これにより他のカールより肘関節屈曲動作がアイソレートされ、上腕筋と腕橈骨筋を狙いやすくなる。

以上のことからあえて腕を体幹より後ろに引きながら行ったり、プリーチャー台を使用することはリバースカールに置いて効果的である。

ハンマーカール

概要

ハンマーカールは腕橈骨筋を狙う上で効果的である。なぜなら手関節が中間位にある状態で肘関節を屈曲させるからだ。この状況で腕橈骨筋は最も動員されやすい。

ハンマーカールでは腕橈骨筋をフォーカスして動員させるため、胸郭をやや開く身体の形をつくると良い。ただ腰椎は進展させず外腹斜筋を収縮させ体幹の安定を図る。

ハンマーカールでは親指と人差し指側でバーを握る。なぜなら腕橈骨筋を含む橈骨神経に支配されている骨格筋群を動員しやすくなるからだ。

まとめ

この記事では上腕屈筋群の解剖学とトレーニングについて解説した。

上腕屈筋群は、上腕筋、上腕二頭筋、腕橈骨筋の3つで構成され、それぞれの解剖学的特性により機能が異なる。上腕筋は回内位で、上腕二頭筋は回外位で、腕橈骨筋は前腕中間位で最も働く。肘関節屈曲の際、グリップの種類や肩関節の角度、姿勢によって各筋の動員が変化する。これに基づき、上腕二頭筋を主に使うバーベルカールや上腕筋を主に使うチンアップ、上腕筋と腕橈骨筋を刺激するリバースカールやハンマーカールなどの上腕屈筋群を鍛える種目の特徴を理解し使い分けることが重要である。

この記事は読者の上腕屈筋群の肥大に貢献したならうれしい。

コメントを残す