はじめに

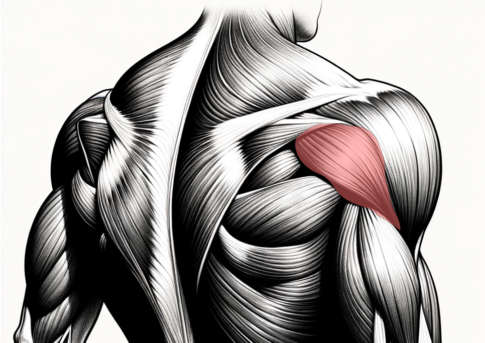

本稿では下背(広背筋と大円筋)の解剖学とトレーニング法について解説する。広背筋、大円筋、三角筋後部、菱形筋、僧帽筋など背中を構成する主要な筋肉の起始停止及び機能を整理し、動作との対応を示した。

広背筋は下背に位置し肩関節の内転、内旋、伸展および肩甲骨の下制に関与するが、通常のローイング動作ではその筋繊維の走行と一致せず、十分に刺激されない。しかし上体を前傾させることで動作がプルに変化し、実質的には広背筋を鍛えることは可能である。

肩甲骨の下制を意識することで広背筋の関与を高めることができる。特に「肩甲骨ディップス」は広背筋に直接的な刺激を与える種目として推奨される。

骨格の違い、特に「いかり肩」と「なで肩」による筋肉の使いやすさの差異に言及し、それに応じたアプローチの重要性を述べる。また外腹斜筋や殿筋群の活性化による胸郭の安定性向上も、広背筋トレーニングの前提として重要である。

さらに、広背筋と大円筋を効果的に鍛えるためのテクニックとして、グリップの形、上体の傾き、頸椎の角度、握り方の違いが紹介され、それぞれの筋肉に対する影響を簡単に述べる。

解剖学

起始停止、機能

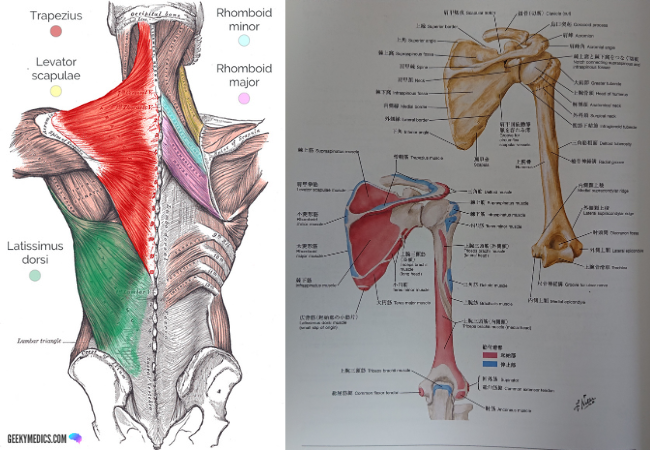

https://geekymedics.com/superficial-back-muscles/及びネッター解剖学アトラス原著第4版より筆者編集。

背中を構成する骨格筋の起始停止と解剖学的機能は以下のとおりである。

| 筋肉名 | 起始 | 停止 | 主な解剖学的機能 |

|---|---|---|---|

| 広背筋 | ・第7~12胸椎棘突起・胸腰筋膜(腰椎・仙骨)・腸骨稜・第9~12肋骨 | 上腕骨小結節稜 | ・肩関節の内転、内旋、伸展・肩甲骨の下制 |

| 大円筋 | 肩甲骨下角 | 上腕骨小結節稜 | ・肩関節の内転、内旋、伸展 |

| 三角筋後部 | 肩甲棘 | 上腕骨三角筋粗面 | ・肩関節の伸展、外旋、水平外転 |

| 菱形筋 | ・小菱形筋:C7~T1棘突起・大菱形筋:T2~T5棘突起 | 肩甲骨内側縁 | ・肩甲骨の内転、下方回旋、挙上 |

| 僧帽筋 | 後頭骨、項靭帯、C7~T12棘突起 | 鎖骨外側1/3、肩峰、肩甲棘 | ・上部繊維:肩甲骨の上方回旋、内転、挙上、頸部伸展・側屈・中部繊維:肩甲骨の内転・下部繊維:肩甲骨の上方回旋、内転・下制 |

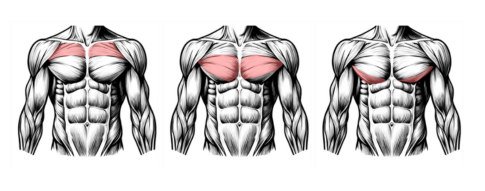

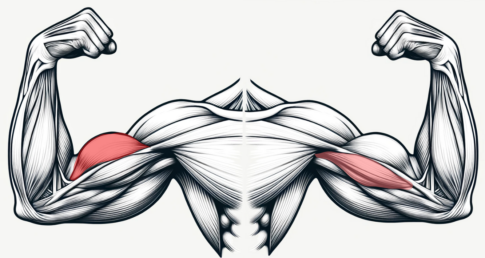

背中の筋肉は筋繊維の走行から、上背と下背に分かれる。僧帽筋、菱形筋群、リアデルトが上背で、広背筋、大円筋が下背である。背中を鍛える種目は豊富に存在するが、それらは上背を鍛えるローイングと、下背を鍛えるプルに分けることができる。

広背筋を狙うローイング

ローイングで広背筋を鍛えることへの疑問

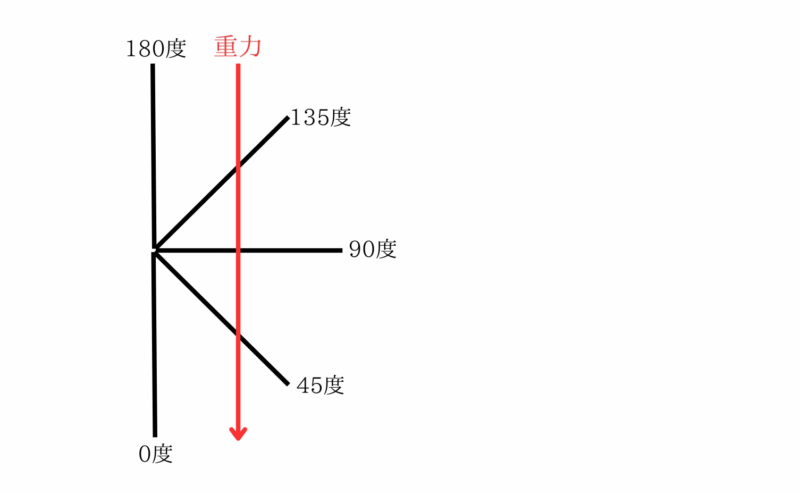

筆者はローイングで広背筋を鍛えることはできないと考えている。なぜなら広背筋の筋繊維の走行と動作の向きがあっていないからだ。

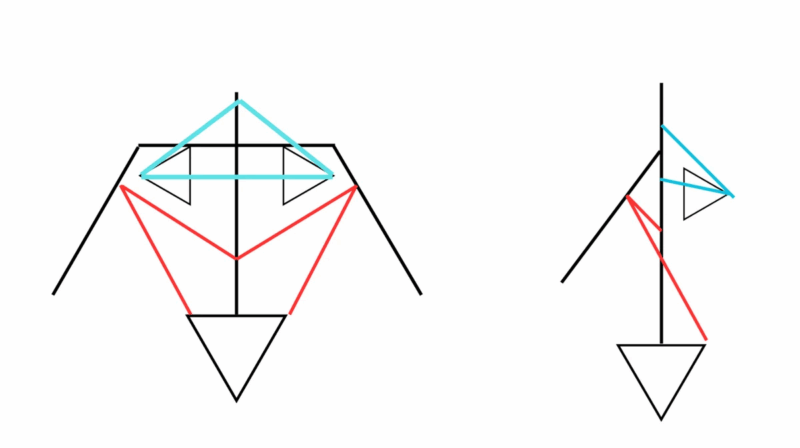

背中の筋肉は筋繊維の走行から大きく下背と上背に分類できる。広背筋は下背に分類される。

赤線は広背筋、青線は僧帽筋及び菱形筋群を表している。

黄色の線はローイングで想定される軌道である。

黄色の線と走行が一致する筋繊維は、広背筋ではなく上背部の筋肉である。以上のことからローイングで広背筋を鍛えることはできない。

広背筋を狙うローイング

先にローイングで広背筋は鍛えられないことを示したが、実際にローイングをやりこんで素晴らしい広背筋を持っているヒトもいる。この理由は、ローイング動作がプル動作になっているからである。実質的にはプルでつくっているのだ。

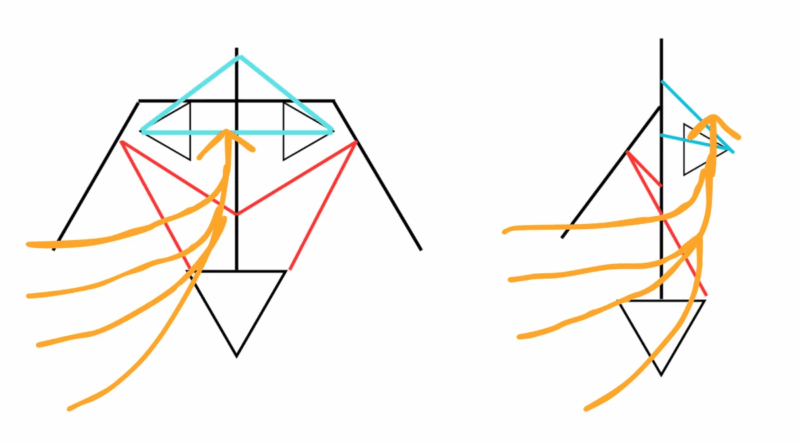

例えばアーノルドのTバーローイングや田代誠のプーリーロー、サミアバヌーのバーベルローイングなどを見ると、彼らが極端に上体を前傾していることが分かる。この動作を解剖すると以下のようになる。

この画像を90度回転させると、やや前傾から引くプルダウンと負荷のかかり方がほぼ変わらない。

以上のことから、広背筋を狙うローイングは、動作としてはプル動作であることが分かる。

また広背筋を狙うローイングでは腕を引くのではなく腰に腕を近づけると良いといわれるが、教科書通りのフォームでその動作を行っても重りを水平移動させているだけで、広背筋への刺激は薄い。これは立位でダンベルプレスをしても大胸筋に刺激が入らないことと同じ理由である。

もし腰に近づけて広背筋に刺激を入れたい場合、胸パッドがない種目なら先に示したように前傾するか、胸パッドがある種目なら前かがみになると良いが、筆者はそのようにわざわざ「狙う」よりもやや前から引くプル種目をした方が良いと思う。そちらの方が腰への負担が少なくパワー発揮しやすいからだ。

以上のことから、広背筋を狙うローイングは本質的にはやや前側から引くプル動作と変わらない。

骨格の違い

いかり肩となで肩

いかり肩となで肩という表現は日本のみで使用されるものであるが、わかりやすい表現なので使用する。いかり肩となで肩のヒトでは肩甲骨の柔軟性が異なる。いかり肩のヒトは肩甲骨の柔軟性が低く、なで肩のヒトは肩甲骨の柔軟性が高い。

胸の記事でもいかり肩となで肩の違いを解説したが、同じ動作でもいかり肩のヒトは肩と腕の筋肉を使いやすく、なで肩のヒトは背中や胸を使いやすい。たとえばローイングの場合いかり肩のヒトは僧帽筋よりもリアデルトを、プルの場合広背筋よりも大円筋を使いやすい。なぜならリアデルトや大円筋の運動に肩甲骨の動作は関与しないからだ。

https://www.ultimatebeefmagazine.com/ask-ultimate-tutto-su-paul-dillett/より引用。

下背を狙いやすくするコツ

肩甲骨下制

プル動作で重要なことは肩甲骨下制ができることである。言い換えるとプル動作中に肩甲骨が上にあがることが問題である。なぜなら他の筋肉で動作ができてしまうからだ。

肩甲骨が上がると上腕筋と大円筋を主として動作ができてしまう。肩甲骨が上がったままでプルアップをしているトレーニング初心者を見ることはないだろうか。筆者もトレーニング始めたての頃は筋力が足りておらずこのようなフォームでプルアップを行っていた。翌日に脇の内側に筋肉痛が残るが肩甲骨を挙げても筋肉痛がなかったこと覚えている。

以上のことから、プル動作で肩甲骨の下制ができなければ広背筋を動作に動員することが難しくなる。これは動作中に肩甲骨を動かしてはいけないという意味ではない。実際広背筋には肩甲骨下制という機能があり、肩甲骨を下に動かすことで広背筋は動作される。

イメージとしては肩甲骨までを腕とみなして引く感じである。逆に大円筋を集中的に鍛えたい場合は腕だけで引くいわゆる下手なフォームで引くと良い。

下背を狙いやすくする方法

広背筋を狙うためには、肩甲骨下制ができて肩甲骨までを腕とみなして動作する必要がある。このためには肩甲骨が上がってはいけない。肩甲骨が上がり不安定になる構図は以下のとおりである。

肩が上がる=肩甲骨が安定していない(下制が保持できていない)=胸郭が不安定

そのため肩の安定に関わる骨格筋と肩甲骨下制に関する骨格筋を温めること、胸郭を安定させる骨格筋を活性化させることが大切になる。

肩関節の安定に寄与するローテーターカフについてはこの記事で解説しているので参照してほしい。以下では肩甲骨の安定と胸郭安定の方法を解説する。

肩甲骨安定=肩甲骨ディップス、プルオーバー

https://shop.lifefitness.com/products/life-fitness-chin-dip-leg-raiseより引用。

肩甲骨を安定させるために肩甲骨ディップス若しくはプルオーバーを勧める。特に肩甲骨ディップスは強制的に広背筋に刺激が入るためおすすめである。先に示したようなマシンでレッグレイズのポジションをつくりそのまま肩甲骨のみを上下させるように行う。

広背筋の解剖図をみると、広背筋は上腕骨から骨盤にかけてついている筋肉と分かる。実は広背筋の動きに肩関節の動きは関係なく、腕を骨盤に近づけるだけで広背筋は収縮する。広背筋を狙う際に肩甲骨までを腕とみなすイメージはこれが理由である。

広背筋の動きに肩関節の動きは関係なく、肩関節を動かす骨格筋は広背筋ではなく大円筋である。そのため広背筋は肩甲骨下制の機能を持ち、肩甲骨ディップスはこの動作にダイレクトに刺激を入れることができる。

この種目はいかり肩のように広背筋を動員しにくい骨格を持つ人には特におすすめである。なぜなら大円筋が動作に連動しないからだ。

大円筋と広背筋は同じ機能を共有するが肩甲骨下制機能は広背筋が持っていて大円筋は持たない機能である。そのため効くとか効かないといった問題ではなく、肩甲骨ディップスはそもそも動作をするために広背筋が動かざるを得ない状況をつくれる。

以上のことから肩甲骨ディップスはいかり肩のヒトでも広背筋を使いやすい。肩甲骨ディップスは動作が肩甲骨の下制でしかないので、プル動作前に対象筋を温める目的であったり、僧帽筋下部の間隔をつかむ練習であったり、いかり肩のヒトの場合メイン種目にしたりできる。

広背筋を狙う場合は上体をまっすぐにすると良い、小胸筋を狙う場合は上体を前に倒すと良い。

レッグレイズマシンがない時はプルオーバーがおすすめ。目的は肩甲骨ディップスと同じで、器具はダンベルでもケーブルでもマシンでも良い。

胸郭の安定=外腹斜筋

胸郭は肋骨と骨盤が動作中動かないこと安定する。肋骨と骨盤の安定の役割を担うのは外腹斜筋なので広背筋を狙う前に外腹斜筋を活性化させておく。

ついでに外腹斜筋は広背筋と筋膜で連動しているため、外腹斜筋を活性化させることはこの点でも広背筋を使いやすくする。

外腹斜筋は、「フー」と息を吐くのではなく、「ハッ」と息を吐くことで収縮する。外腹斜筋のウォームアップにはいろいろあるが、ハンギングレッグレイズを進める。なぜなら広背筋と共に動作するからだ。

その他

Yレイズやフェイスプスもメイン種目の広背筋の刺激を高める上でお勧めのウォームアップである。なぜなら肩甲骨下制とは異なる観点から僧帽筋下部を活性化させられるからだ。

これらの種目は肩甲骨内転の観点から僧帽筋下部を活性化させるられる。そのため収縮時に上腕骨が鎖骨よりも上に位置するようにフォームを設定する。

外腹斜筋だけでなく殿筋群も胸郭の安定に寄与する。なぜなら腰椎の過伸展を防ぐからだ。殿筋群を活性化させる方法として、バックエクステンションをゆっくりと行うことをお勧めする。

プル動作のテクニック

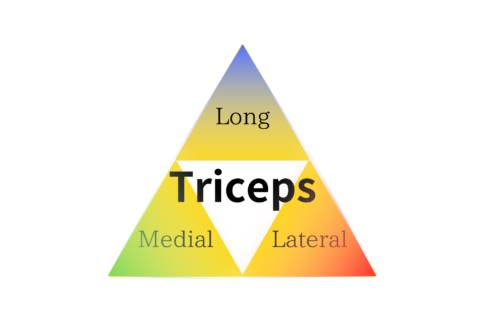

ここでは具体的な種目ではなく、全てのプル種目で大円筋と広背筋を狙う際に共通するテクニックを解説する。

グリップ

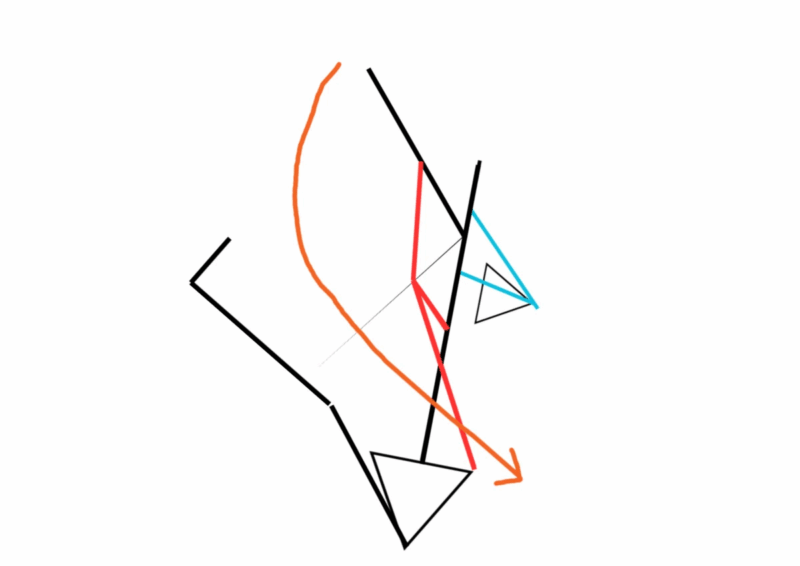

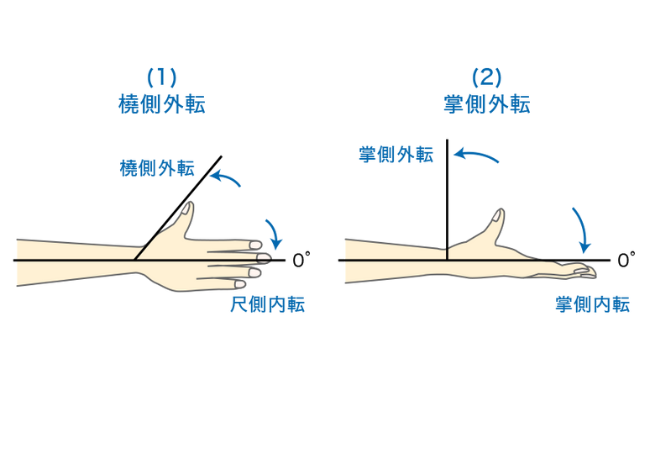

広背筋を狙う場合はパラレル(ニュートラル)若しくはアンダーグリップ(逆手、回外位)、大円筋を狙う場合はオーバーグリップ(順手、回内位)を推奨する。これは肩甲骨の動き方が理由である。

先に示したが広背筋を狙う際には肩甲骨が腕と共に下がる必要がある。アンダーグリップからオーバーグリップになるにつれて肩関節が外旋し、それに伴い肩甲骨が上方回旋する。そのため肩甲骨が下方回旋しにくくなり収縮時に肩甲骨を下げることが難しくなる。一方でアンダーグリップになるにつれて肩関節は内旋し、それに伴い肩甲骨が下方回旋するので動作中肩甲骨を動かしやすくなる。

以上のことから広背筋を狙う場合はパラレル若しくはアンダーグリップを、大円筋を狙う場合はオーバーグリップを推奨する。

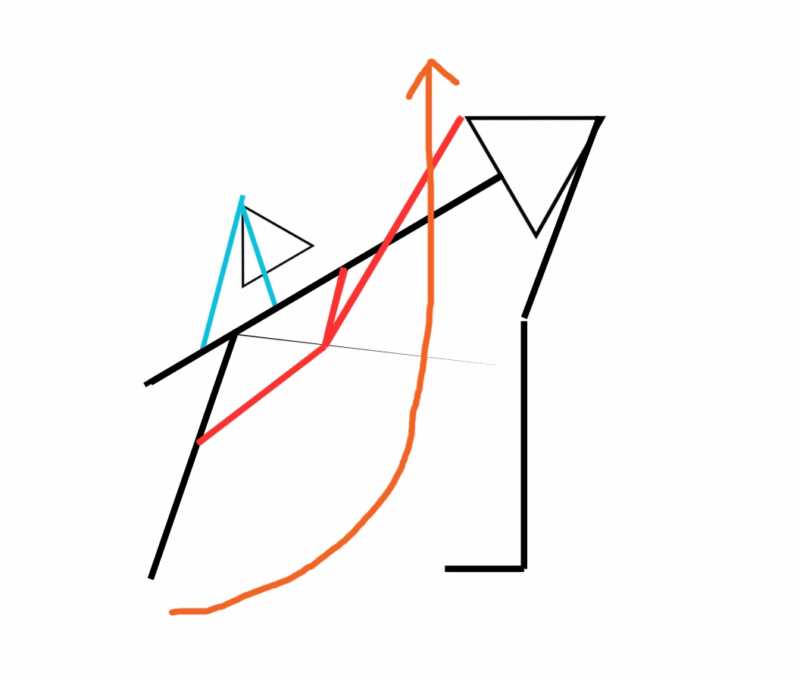

上体

上体をやや後傾させて引くと身体を伸ばすときに使われる広背筋を狙いやすい。一方で上体を丸めながら引くと身体を縮めるために使われる大円筋や上腕屈筋群を狙いやすい。

ラットプルダウンのように下半身が固定されている場合に上体を丸めながら行うと、腹筋群を使いやすくなる。こうなると腹筋と腕の力だけで動作ができてしまうので下背への刺激は弱くなる。

頸椎を屈曲させると肩甲骨が挙上しやすくなり大円筋が働きやすい。一方で頸椎を少し伸ばし安定させると肩甲骨が下方回旋し、広背筋を狙いやすくなる。

握り

しっかりと握りこまずに第1関節で握ると肩と腕の筋肉を使いやすくなるので、第2関節で握る。

サムレスかサムアラウンドに関しては自分にとってやりやすい方で問題ないが、広背筋を狙う場合はサムアラウンドの方が良い傾向にある。なぜならサムレスグリップの場合母指関節が外転し手関節が背屈するからだ。この位置では肩と腕の筋肉が使われやすくなり大円筋が働きやすくなる。

まとめ

本記事では下背(広背筋・大円筋)の解剖学的構造と、それに基づくトレーニング法について解説した。

最後に内容をまとめる。

- 広背筋は肩甲骨の下制を伴うプル動作で鍛える。

- 基本的にローイングで下背は狙えない。

- 肩関節、肩甲骨、胸郭を安定させる準備が重要。

- 骨格差に応じたアプローチも検討すると良い。

- 広背筋狙いか大円筋狙いかでグリップや上体角度等フォームが変わる。

この記事の内容を理解することで、広背筋と大円筋を効果的かつ意識的に鍛えることができる。

コメントを残す