はじめに

亜鉛は、筋肥大と健康を求める上で重要なミネラルである。なぜなら亜鉛は活性酸素を過酸化酸素と酸素に分解する作用や、テストステロン生合成に関わるからだ。

亜鉛がテストステロンの与える影響についてはこちらで解説している。

亜鉛は先に挙げた作用に加えて、インスリンに対しても良い効果を持つ。亜鉛はインスリンの分泌を正常化させ、インスリン感受性を高める効果が見込める。

この記事では、亜鉛がインスリンに対して与える影響について解説する。

亜鉛がインスリン分泌に与える影響

インスリン生合成における亜鉛の役割

亜鉛は、分泌される前のインスリンをβ細胞に蓄積させておくという点で、インスリン分泌に寄与する。なぜなら、インスリンが安定した形を構築するために、亜鉛が必要だからだ。

インスリンは21個のアミノ酸残基からなるA鎖と、30個のペプチド鎖からなるB鎖が、2つのジスフィルド結合でつながった構造をしている。A鎖内にもジスフィルド結合が一つ存在する。

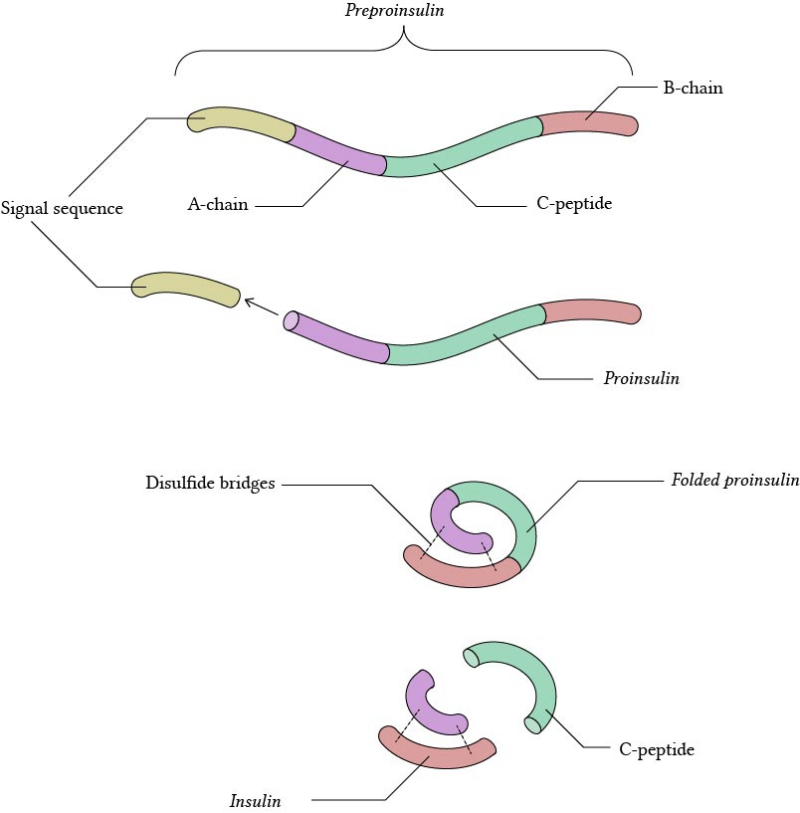

https://derangedphysiology.com/main/cicm-primary-exam/endocrine-system/Chapter-111/physiology-insulinより引用。インスリンの生合成経路。

インスリンの前駆体であるプレプロインスリンは、膵臓β細胞の粗面小胞体に付着したリボソームで合成される。プレ部分は小胞体にプレプロインスリンが移行するためのシグナルとしての役割を持っており、小胞体に移行した後シグナルペプチターゼによって切断されプロインスリンとなる。

プロインスリンはゴルジ体に運ばれたのち、膵臓のβ細胞の分泌顆粒内でプロホルモン変換酵素によってC鎖が取り除かれて、分泌顆粒中にインスリンとして蓄積される。

分泌される前のインスリンは、6量体という構造でβ細胞に蓄積される。亜鉛は、2量体のプロインスリンを6量体に安定化させる構成要素である。

インスリンの結晶化を促進する金属は、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)の4種類であることが明らかになり、特に亜鉛が最インスリンの6量体形成に優れた促進効果を示した。

上記は1934年の研究論文で、インスリンの6量体形成に、亜鉛を中心としてミネラルが役割を持つことを初めて示した研究である。

以上のことから、亜鉛は、分泌される前のインスリンをβ細胞に蓄積させておくという点で、インスリン分泌に寄与する。

抗酸化物質としての亜鉛の役割

亜鉛は銅と共に、β細胞を酸化ストレスから守ることで、インスリン分泌の正常化に寄与する。

活性酸素とは、細胞の代謝過程で生成される酸素由来の分子群で、過剰に分泌されると酸化ストレスとなり、細胞自身に悪影響を及ぼす。

活性酸素の一つにスーパーオキシドアニオン(O₂⁻)というものが存在し、これはミトコンドリアがATPを合成する過程で生成される。

スーパーオキシドアニオンを過酸化水素に変換する抗酸化酵素として、SOD(Superoxide Dismutase)がある。亜鉛は銅と共にSODを構成する要素であり、SODとして体内のスーパーオキシドアニオンの無害化に貢献する。

膵臓のβ細胞内でも、活発にATPの合成が行われており、過剰な活性酸素による酸化ストレスに膵臓が晒されると、インスリン分泌調整経路の機能が阻害される。

以上のことから、亜鉛は抗酸化酵素としての機能を持ち、β細胞内のATP合成によって発生した活性酸素の無害化を通して、インスリン分泌の正常化に寄与する。

亜鉛がインスリン感受性に与える影響

グルコース取り込みに亜鉛が与える影響

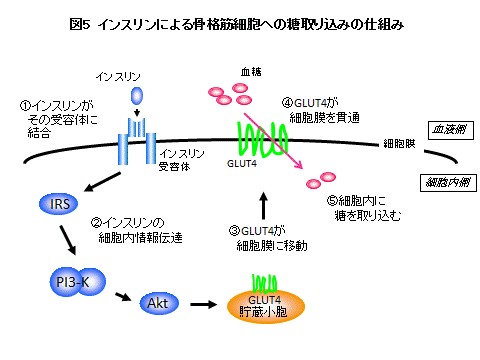

インスリンによるグルコース取り込み過程は以下のとおりである。

まず食餌を通して摂取されたグルコースが小腸で吸収されたのち、血中グルコース濃度が上昇する。血糖値の上昇は膵臓のβ細胞にシグナルを送り、インスリンの分泌が促進される。

インスリンが標的細胞のインスリン受容体に結合すると、受容体のチロシンキナーゼの活性が亢進し、これによりインスリン受容体基質がリン酸化され、PI3K/Akt経路(細胞内にシグナルを伝達する経路)が活性化する。

PI3K/Akt経路を通してGLUT4が細胞膜へ移動し、細胞内へのグルコース取り込みが増加する。

https://muscle.fpark.tmu.ac.jp/Kenkyuugaiyou-detail2.htmlより引用。

以上がインスリンによるグルコース取り込み過程である。

亜鉛は、インスリン受容体の脱リン酸化を抑制することで、インスリン感受性を高める。

亜鉛は、チロシンホスファターゼ1B(PTP1B)を抑制する作用を持ち、亜鉛欠乏がインスリン抵抗性を高める可能性が示唆される。

PTP1Bとは、インスリン受容体の脱リン酸化を行う非膜貫通型タンパク質である。上でPI3K/Akt経路が活性化するためにインスリン受容体がリン酸化する必要があると説明したが、PTP1BはPI3K/Akt経路活性を低下させることで、インスリン抵抗性を高める。

亜鉛は、PTP1Bの活性を抑制し、インスリン分泌から細胞内へのグルコース取り込みを正常化させる。

以上のことから、亜鉛にはインスリン感受性を高める効果が期待される。

まとめ

今回は亜鉛がインスリン分泌とインスリン感受性に与える影響について解説した。

亜鉛は筋肥大や健康維持に重要なミネラルであり、テストステロンの合成や抗酸化作用に関与するほか、インスリンの分泌と感受性にも深く関わっている。インスリン分泌では、亜鉛が安定したインスリン構造(6量体)の形成を助け、β細胞への蓄積を促す。また、SOD酵素の構成要素として活性酸素の除去を助け、酸化ストレスからβ細胞を保護する。さらに、亜鉛はPTP1Bを抑制し、インスリン感受性を高める作用もある。

コメントを残す