この記事では大胸筋の筋肥大について徹底解説する。

この記事の目的は以下のとおりである。

1.大胸筋がボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、この記事を読むことで大胸筋ついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が大胸筋の筋肥大を解説しよう。

大胸筋が見た目に与える影響

大胸筋が見た目に与える影響について、プロポーションという概念を基に解説する。

ボディビル(=見た目)におけるプロポーション

ボディビルは基本的にプロポーション、カット、バルクの3つの総合評価で順位が決まる。そして団体やレギュレーションに関係なく大会のレベルが高くなるほどプロポーション>カット>バルクの順に評価の比重が重くなる。なぜならボディビルのトップはボディビルという営みを代表するヒトになるからだ。

例えばボディビルの大会で力士が力士として評価されるコンディションで出場しても入賞若しくは優勝しない。それが成立すればボディビルの存在意義はない。実寸は小さいがカッティングとプロポーションが洗礼されたうえで大きな身体をボディビルは評価する。

以上のことから大会のレベルが高くなるほどプロポーションが良いヒトが評価される。

https://contests.npcnewsonline.com/contests/2024/npc_universe/ixeg/michael_israetel及びhttps://contests.npcnewsonline.com/contests/2023/ifbb_new_york_pro/fnlq/babacar_niangより筆者編集。

左は2023年New your pro 212 divisionのNiang babacar、右は2024年NPC Universe Masters のMike Israetelである。両方とも身長が同じであるが、手足の長さや胴の長さといった要素が異なることが分かる。ちなみにプロポーションが良いのは左でボディビルダーとして評価されたのも左である。仕上がり体重は右の方が5㎏程度重い。

ボディビルにおけるプロポーション

https://contests.npcnewsonline.com/contests/2024/npc_universe/ixeg/michael_israetel及びhttps://contests.npcnewsonline.com/contests/2023/ifbb_new_york_pro/fnlq/babacar_niangより筆者編集。

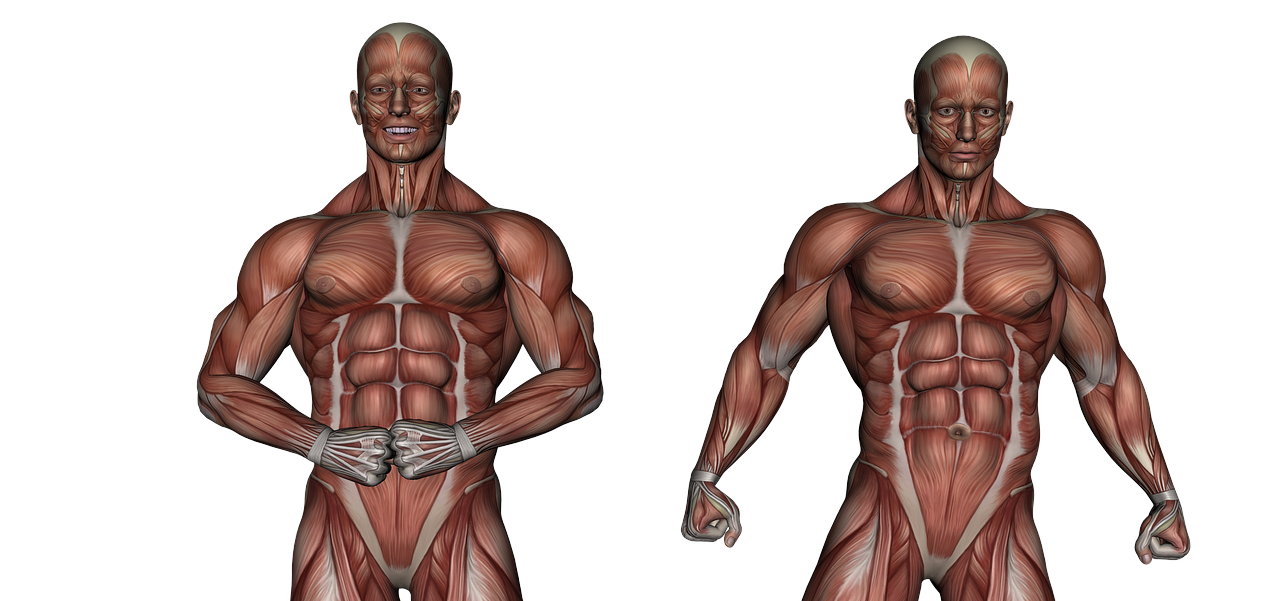

プロポーションの良さは、「身体が創るXシェイプが大きく、ギャップが大きいこと」と定義できる。つまり身体をいかに砂時計の形にしていくかということが重要になる。

身体には大きな砂時計から小さな砂時計がある。例えばダブルバイセプスの場合、肘関節から膝関節までの大きな砂時計だけでなく、広背筋から外側広筋までの中くらいの砂時計、外側広筋から腓腹筋と内転筋群と脛骨真ん中までの小さい砂時計などがある。これらの砂時計が大きくギャップが激しい場合に、Xフレームが大きくなりプロポーションが良く見える。

大胸筋が見た目に与える影響

結論として、大胸筋は見た目に与える影響が他の部位と比較して小さい。なぜならどのポーズから見てもプロポーションを強調することがないからだ。

先に挙げたプロポーションの定義より、腕と脚の長さ(Xシェイプの大きさに直接貢献)、骨盤と膝関節の小ささ(Xシェイプのギャップに貢献)、胴の短さ(Xシェイプを相対的に大きく見せるとともにギャップに貢献)、顔の小ささ(Xシェイプ相対的に大きく見せる)が先天的プロポーションとして重要となる。これは見た目を売りにするモデルやトップボディビルダーが軒並み胴が短く手足が長いことからもわかる。

先天性に加えて、中殿筋や腕、脚や肩の筋肉はXシェイプを後天的に美しくすることに貢献する。しかし胸はどのポーズでもXシェイプに貢献することはない。サイドチェストやトライセプスでも外側のアウトラインを司るのは上腕三頭筋とリアデルトであり、大胸筋は強調されない。

以上のことから大胸筋は見た目に与える影響は少ない。ボディビルに関わらずXシェイプを創り出すことが見た目を良くするうえで重要になるので、筆者は大胸筋は他の部よりも鍛える優先度が低いと考えている。

大胸筋は主にディティールを構成する部位で他の部位と発達のバランスを調整する必要がある。バランスを無視して大胸筋を過度に鍛えた場合は不格好になることが多い。

ここまでで大胸筋の立ち位置が分かった。大胸筋は優先度の低い部位ではなあるが必要ないわけではないので、以下では大胸筋の解剖学とトレーニングを解説する。

大胸筋の解剖学

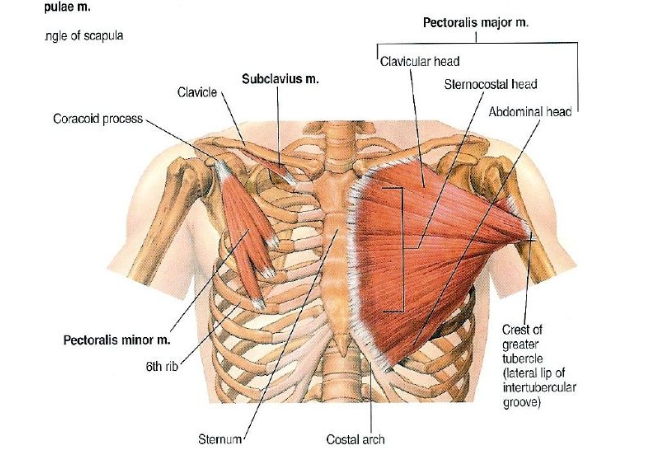

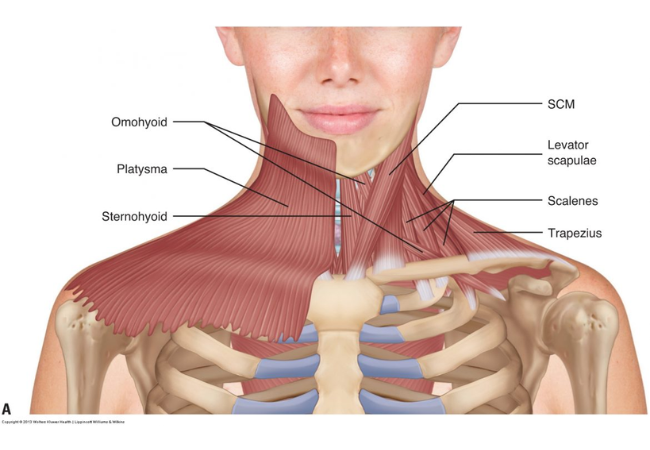

https://www.3-port.si/Chest-Anatomy-All-About-the-Chest-Muscles-1034024.htmlより引用。

起始停止

大胸筋は鎖骨の内側半分くらいのところから、第1~第6肋骨の肋軟骨、及びその胸骨部分に起始をもち、上腕骨の大結節稜に停止する。鎖骨から胸骨のはじめの範囲に広く起始を持ち、上腕骨の前方に停止している。

機能

大胸筋は肩関節内旋と、肩関節水平屈曲に大きく関与する。ローテーターカフを鍛えるインターナルローテーションが肩関節内旋の動作で、上腕骨を閉じる動作が肩関節水平屈曲である。

大胸筋の上部はこの動作に加えて肩関節屈曲の動作を持ち、肩関節外転にも少し関与する。肩関節屈曲は腕を上に挙げる動作でフロントレイズの動作である。

大胸筋の下部は共通する動作に加えて肩関節伸展と内転、下制に関与する。大胸筋下部は広背筋と同じ機能を持ちプルオーバーやプルアップ動作で広背筋と共に働く。

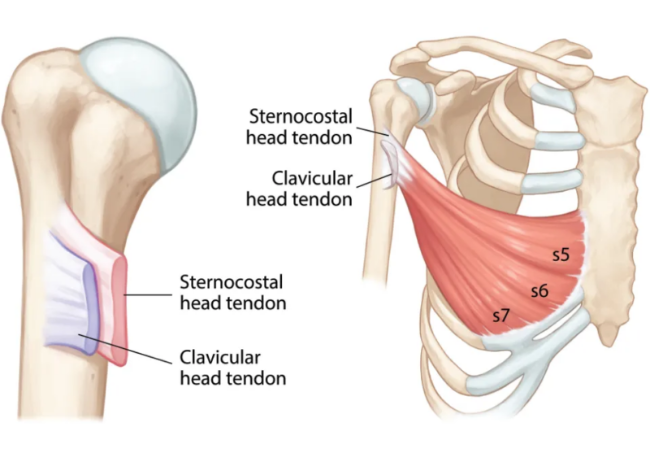

クロス構造

大胸筋の停止部を見てみると、大胸筋の筋繊維が交差していることが分かる。この構造はクロス構造といい、少ない筋繊維で効率よく運動することを目的としている。なぜならもしこのクロスの構造がなければ、肩関節屈曲や水平屈曲をする時に、大胸筋全てを使う必要が必要があるからだ。

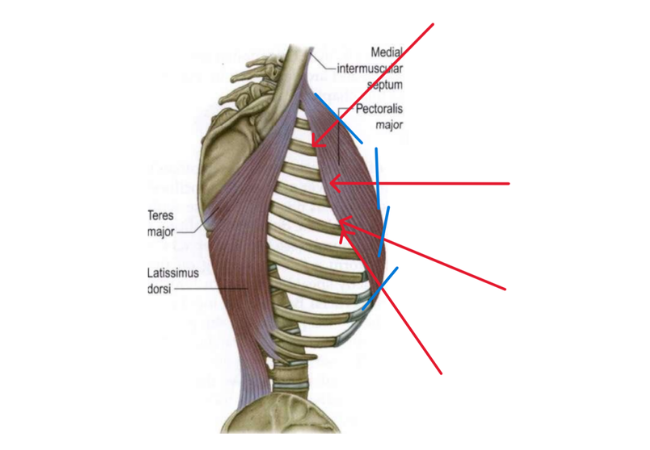

https://musculoskeletalkey.com/73-pectoralis-major-repair/より引用。大胸筋の停止部をよく見てみると、大胸筋上部の腱と下部の腱はそれぞれ分離して上腕骨に付着していることが分かる。

大胸筋の持つこの構造はBilaminar tendonといい、日本語では「二層筋腱」と訳すことができる。これが大胸筋のクロス構造と筋繊維のねじれをつくっている。

大胸筋が上部(鎖骨部)と下部(胸肋部)に分かれているのはこの構造が理由である。上部は水平より上に腕を動かすとき、下部は水平より下に腕を動かすときに動員されやすくなる。

大胸筋への刺激を左右する要素

ショルダーパッキング

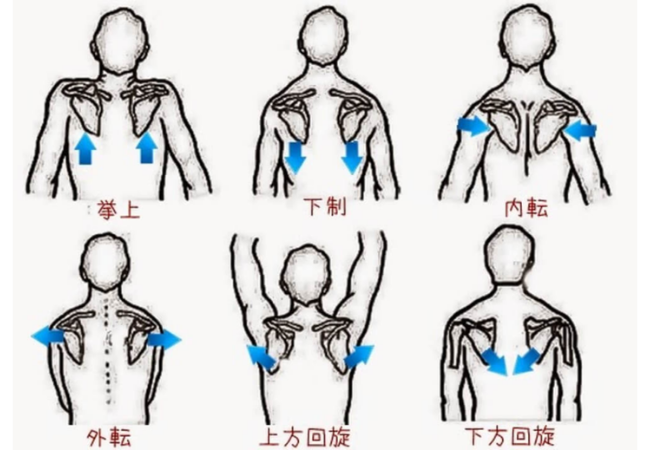

https://sumireseikotsu.com/archives/299より引用。ショルダーパッキングは肩甲骨を下制させ、内転させることで実現できる。

大胸筋を刺激するうえでショルダーパッキングは最も重要なテクニックである。なぜならショルダーパッキングができるかどうかで肩関節が安定するかどうかが決まるから、ケガを防止できるからだ。

ショルダーパッキングができていると肩甲骨が動作中過度に動くことがなくなり、大胸筋を動員しやすくなる。一方でショルダーパッキングができていないと肩甲骨が過度に動き、腕や肩を使いやすくなる。

またショルダーパッキングができていないと、肩関節が不安定な状態で動くため本来使うべき筋肉以外を使って怪我をする可能性が出てくる。

例えばベンチプレスでバーベルを前に移動するときは、肩関節水平屈曲と肘関節伸展動作が主に使われる。バーベルを前に移動させる目的は、肩関節水平屈曲ではなく肩甲骨外転でも達成できるので、ショルダーパッキングできておらず、肩甲骨が過度に動く状況であると、本来大胸筋や三角筋前部でギリギリ支えられる重量がそれらよりも筋力の小さい前鋸筋や小胸筋に乗り、断裂したり姿勢を崩して、ケガをする。

以上のことから、大胸筋を狙う上でショルダーパッキングは重要なテクニックである。

大胸筋が発達しにくいヒト

筆者の推測を含むが、大胸筋が発達しにくい人はいわゆるいかり肩の傾向がある。なぜなら彼らは肩甲骨の柔軟性に乏しいので、ショルダーパッキングがやりにくい若しくはできないからだ。ショルダーパッキングができないとベンチプレスやダンベルプレスといった基本的なプレス動作を肩と腕で行えてしまう。

例えば筆者の友人に典型的ないかり肩の人がいるが、その人はショルダーパッキングがうまくできず、バーベルベンチをやりこんでも胸への効きを感じることができなかった。ディップスが特に印象的で、彼は加重ディップスを行うと肩の痛みが先行してとても採用できる種目ではなかった。なぜならディップスは肩甲骨の下制ができて初めて大胸筋を狙える種目で、彼はそもそも肩甲骨下制ができなかったからだ。

友人は胸の肥大にエネルギーを注いでいたが、意識的にトレーニングしない腕肩が見事であった。これはベンチプレスが肩と腕で動作できてしまうからだろう。

以上のことから、大胸筋が発達しにくい人はいかり肩(=肩甲骨の柔軟性が低い)傾向にある。筆者の大胸筋が発達しやすい理由はここにある。筆者はややなで肩で肩甲骨の柔軟性に問題がない。筆者の場合はさらに骨盤が前傾しており付随して胸椎も進展しがちなので、意識しなくても大胸筋を使うフォームをつくりやすいのだ。

いかり肩のヒトは肩甲骨の柔軟性が低く、大胸筋や広背筋、僧帽筋と菱形筋といった肩甲骨の動作が関与する骨格筋が発達しにくい一方、で三角筋、大円筋、腕の筋肉は発達しやすい傾向にある。

大胸筋への刺激を高める施策

大胸筋を使いにくいヒトが大胸筋を狙う施策として、ショルダーパッキングの取得若しくは種目の変更があげられる。前者については後述する。

後者について、ペックフライやケーブルフライ、ダンベルフライといった種目の採用を推奨する。なぜならこれらはバーベル種目のように腕の自由度が制限されていないからだ。そのためショルダーパッキングが出来なくても胸を使いやすい。

肩甲骨の柔軟性が乏しいヒトはバーベル種目のように腕の自由が制限されている種目で大胸筋を狙いにくい。なぜならバーベル種目は重りの軌道が垂直で、大胸筋を狙う場合に大胸筋が機能する円軌道を肩甲骨で出さないといけなくなるからだ。

彼らは大胸筋での円軌道を肩の屈曲で実行しがちである。バーベルプレス動作が肩と腕で動作ができてしまうので、そこにしか刺激が入らない。またそもそもヒトの骨格上ストレートバーでのプレスは肩を使いがちになる。

フライやダンベル種目は動作自体が円軌道なので、ある程度肩甲骨の柔軟性に関係なくても大胸筋に負荷をかけやすい。

以上のことから、いかり肩のように肩甲骨の柔軟性が低いヒトには、ダンベル種目やフライ種目の採用を推奨する。

ショルダーパッキングをやりやすくするコツ

ショルダーパッキングをやりやすくするために、メイン種目の前に肩甲骨下制と内転の機能を持つ骨格筋を活性化させておく。なぜならショルダーパッキングは肩甲骨下制と内転によって実現するからだ。

小胸筋、広背筋、僧帽筋下部、前鋸筋といった骨格筋が肩甲骨を下制する。これらの筋肉が肩甲骨を下に引っ張り、動作中に肩甲骨が動かないように安定させる。

これらの骨格筋を動員する種目としてダンベルやケーブルを使うプルオーバー、ラットプルダウン等がある。その中でも筆者はレッグレイズマシンを使用した肩甲骨ディップスをおすすめする。なぜなら強制的に肩甲骨下制動作に集中できるからだ。

ラットプルダウンやプルオーバーの欠点は肩関節伸展動作が関与することだ。肩関節伸展と共に肩甲骨が下制することが理想であるが、そもそも肩甲骨の柔軟性が低いヒトは上記の種目を肩関節伸展と腕でできてしまう。

一方肩甲骨ディップスは純粋に肩甲骨の下制に負荷を載せているので、肩甲骨下制ができなければ動作ができない。そのため大円筋や上腕筋といった部位を使うことなく活性化させたい骨格筋を活性化させることができる。

肩甲骨ディップスに関しては下背の記事でも紹介しているので参考にしてほしい。「純粋な肩甲骨下制種目」という点に独自性がある。

肩甲骨ディップスでは身体を前傾させることで小胸筋と前鋸筋を刺激することができる。一方で身体を立てると広背筋や僧帽筋下部に刺激を入れることができる。ちなみに小胸筋をトレーニング前にパンプさせると、大胸筋が押し出され肩甲骨内転と大胸筋のストレッチが強くなるので、この点でも小胸筋の活性化はおすすめだ。

三角筋後部、菱形筋、小円筋といった肩甲骨内転に動員される骨格筋を活性化させる。具体的には腕を床と平行にして行うリアデルトマシンフライやケーブルリアレイズが種目として挙げられる。

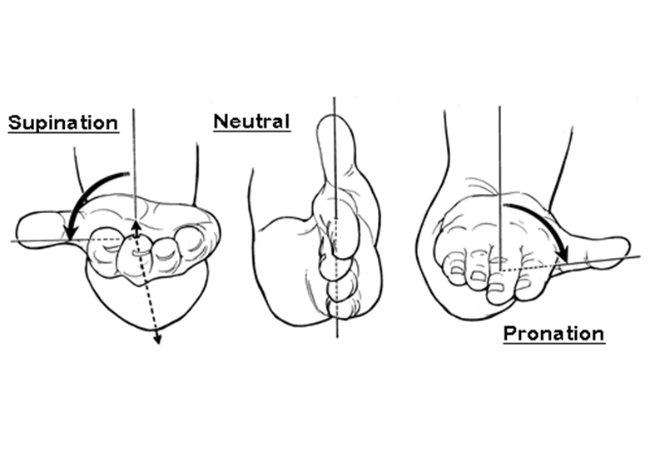

手首、手関節、握り

上腕屈筋群や上腕三頭筋の記事でも解説したが、握りによって肘関節優位か肩関節優位かが変化する。腕の筋肉を使うときは強く、肩回りの筋肉を使うときは優しくバーを握ることが基本なので、大胸筋を狙うときはバーを握りすぎない方が良い。

また大胸筋を収縮させたいときは親指や手首でバーを握りすぎない方が良い。なぜなら長母指屈筋は母趾の屈曲に寄与し、橈側手根屈筋は手首の外転と屈曲に寄与するからだ。

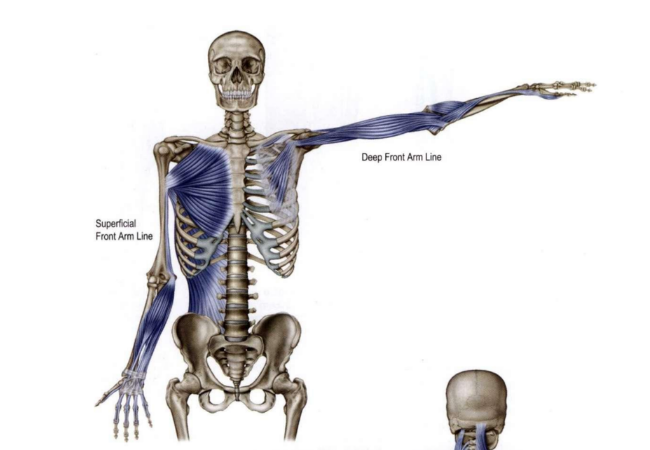

ヒトの骨格筋は筋膜という薄い膜で覆われており、大胸筋は橈側手根屈筋や長母指屈筋といった骨格筋と筋膜でつながっている。

Thomas W. Myers : Anatomy Train Second edition P147より引用。

試しにエアーで大胸筋を収縮した位置で手関節を尺屈(手首を小指側に曲げる動き)してみよう。大胸筋が少し収縮することが分かる。逆に撓屈すると腕に力が入る感覚が分かる。収縮時に手首を尺屈すると大胸筋の収縮が強くなる。

さらにストレッチ局面で親指を軽く外側に向けると、通常よりもストレッチをかけることができる。なぜなら関節回外に伴って肩関節が外旋するからだ。

肩関節外旋は大胸筋の持つ肩関節内旋の逆の作用を持ち、ストレッチ局面でこの動作をすることで大胸筋の拮抗筋が収縮し大胸筋がストレッチされる。この方法は手を過度に下げる方法よりも自然にストレッチを与えることができるのでおすすめだ。

以上のことから、やさしく握ること、収縮で親指側に力を入れないこと、ストレッチ局面で手関節を回外させることは、大胸筋を狙う上で効果的である。

胸鎖乳突筋、広頚筋

https://learnmuscles.com/blog/2017/08/02/musculature-cervical-spine/より引用。

大胸筋のみを狙いたい場合は、歯を食いしばったり首を過度に動かすことは避けるべきだ。なぜなら胸鎖乳突筋と広頚筋が働き大胸筋から負荷が分散するからだ。

広頚筋は下顎骨に起始を持ち、鎖骨をまたいで第2(3)肋間(肋骨と肋骨の間)の皮膚に停止する。広頚筋の停止部は三角筋前部と大胸筋上部繊維に繋がっていることが特徴的である。広頚筋は表情筋の一種で、下顎骨の下制と下唇の引き上げの機能を持つ。つまり歯を食いしばる時や、「いーっ」という表情をつくる時に広頚筋が収縮する。

広頚筋は脳神経の一つである顔面神経に神経支配されている。

胸鎖乳突筋は胸骨柄及び鎖骨近位部(体幹に近いところ)に起始を持ち、側頭骨の乳頭突起に停止する。胸鎖乳突筋は回対の回旋と頸椎の屈曲に関与する。胸鎖乳突筋は脳神経と頚神経叢の筋枝に神経支配される。

収縮時に歯を食いしばると、広頚筋の収縮に伴い動作の最初に大胸筋が収縮してしまい、残りの動作を肩や腕で行うようになる。これにより重い重量を挙げることはできるが、大胸筋への負荷は分散する。

動作中首を丸めると、身体が前のめりになり肩甲骨の動きが出しにくくなるとともに、負荷に対して垂直な筋繊維が変化する。これによって胸ではなく肩の関与が強くなる。一方で首を伸ばすと、大胸筋特に上部が引っ張られ、収縮の邪魔になる。

以上のことから、大胸筋のみを狙いたい場合は、限界近くでも歯を食いしばったり首を動かしたりしない方が良い。使用重量は下がるが大胸筋単体への刺激は大きくなる。

首周りの骨格筋を使いにくくする方法として限界付近で声を出すことが効果的だ。なぜなら脳神経への神経伝達を抑制するからだ。

ちなみに胸鎖乳突筋や広頸筋の使用は場合によっては有効活用できる。なぜなら瞬間的に大きな力を発揮できるからだ。

瞬間的に大きな力を出せるのは、胸鎖乳突筋や広頚筋は主に脳神経への神経伝達で収縮するからだ。我々が鍛える骨格筋は、僧帽筋を除いて脊髄神経への神経伝達で収縮する。このことから限界付近で歯を食いしばったり身体を丸めることは脳神経を追加して使うことになる。これにより使用重量が上がるので、限界-1レップ(ミッドレンジで対象筋が痙攣するレップ)を挙げる際に有効と考えられる。

大胸筋を鍛えるトレーニング

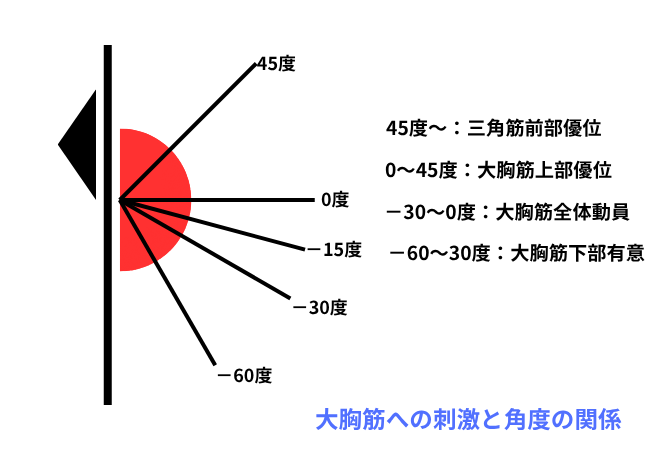

角度

全てのトレーニング種目に共通するが、トレーニング種目を追加する目的は負荷に対して垂直な筋繊維を変えることである。目的はベンチの角度や自身のフォームなどを変えることで達成される。

Thomas W. Myers : Anatomy Train Second edition P156より筆者編集。

例えばディップスやデクラインベンチにすると下部繊維の中でも下部がメインで刺激される。フラットベンチやペックフライなら大胸筋の真ん中をメインに全体が、インクラインプレスなら上部メインで刺激される。

以下に大胸筋の特定の部位を狙い際の角度の基準となる研究を示す。

ベンチの角度がフラットから-30度くらいでは、大胸筋の下部繊維が上部繊維よりも運動に参加しやすい。一方でベンチの角度が30度から45度では上部繊維が下部繊維よりも運動に参加しやすい。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1080/17461391.2015.1022605参照。

インクラインベンチの角度60度では大胸筋上部の活動が45度と比較して顕著に低下した。

先の研究を踏まえる大胸筋への刺激と角度の関係は以下のようになる。

負荷に垂直な筋繊維はベンチの角度だけでなく胸椎の伸展具合によっても変わってくる。例えばベンチの角度が45であっても、胸椎を大きく進展させケツ上げで動作を行うとフラットベンチで行うのと角度に差がなくなる。先の関係は身体に対して特定の方向でプレスをすると特定の部位に刺激が入ることを示しており、ベンチの角度を特定の角度にすること表したものではない。

ちなみに大胸筋全体に均等に刺激を入れることができる角度は-15度といわれている。この角度はフラットベンチで適度なアーチを組んだ際の角度と類似している。ベンチプレスが大胸筋のキングオブエクササイズといわれる理由の一つはこれだろう。

ダンベルフライかプレスか

ダンベルプレスやフライは、ベンチプレスをやりこんでも大胸筋が発達しにくい人や、ショルダーパッキングが苦手な人にとって有効な種目になるだろう。ダンベルプレスやフライのやり方を解説した文献は多く存在するので。ここではダンベルプレスとフライの違いを解説する。

筆者はダンベルプレスとフライの違いはストレッチにはなく、大胸筋と共に動く補助筋の違いにあると考えている。なぜなら高重量になればなるほどフォームの差がなくなり、手関節の内旋具合のみが差異として残るからだ。

教科書通りのダンベルフライは手を広げて低重量でストレッチでやるといわれるが、あれは手を広げることで大胸筋と重りの距離が長くなっているだけで、このフォームで大胸筋に集中するためには軽い重りでないといけないからである。

教科書通りのフォームで使用重量を挙げていくと、上腕二頭筋に負荷分散していき、高重量を扱うようになってくるとフライであっても前腕の位置は重力と拮抗する位置、つまりダンベルプレスと同じ位置に近くなってくる。

フライとプレスの違いは手の形にある。そしてこれがバーベルにはない独自性である。ダンベルフライの方がダンベルプレスと比較して手関節が回外しており、ダンベルプレスは手関節が回内している。

https://www.experttabletennis.com/palm-up-palm-down-loops/より引用。

手関節が回外している方が回内している場合よりも上腕二頭筋が使われやすくなる。一方でダンベルプレスでは手関節が回内しているので上腕三頭筋が補助筋として使われやすい。

以上のことから、ダンベルプレスとフライの違いは補助筋の違いにあるといえる。

筆者はダンベルの独自性を活かすなら、ダンベルプレスよりもダンベルフライを推奨する。なぜならバーベルベンチプレスやダンベルプレスよりも円軌道が強調されるからだ。

上腕二頭筋は肩関節屈曲及び水平屈曲という大胸筋と同じ機能を持つ。また上腕二頭筋短頭は大胸筋と筋膜でつながっている。さらに上腕二頭筋と大胸筋はともに屈筋に分類されるので、ダンベルフライは大胸筋の動作を制限する要素が無く、テクニック無しに円軌道をつくることができる。一方で伸筋である上腕三頭筋と大胸筋の協働動作のダンベルプレスは動作が垂直軌道になる。

以上のことから、独自性を活かすならダンベルフライが効果的である。ダンベルフライは前述した肩甲骨の柔軟性が低い人にとって特に有効な種目となる。

ケーブル系種目

ケーブル種目の独自性は負荷の方向にある。

ショルダーパッキングができずに肩甲骨で円軌道が出せない人であっても、ケーブルを使えば大胸筋を刺激しやすくなる。なぜなら負荷の方向がフリーウエイトと異なるからだ。

ケーブルクロスオーバーにはベンチを使用するタイプと使用しないタイプがある。ベンチを使用するタイプは負荷の方向が変わったダンベルプレスやフライと考えてよい。ベンチを使うと身体が安定するというメリットがあるが、ベンチを使用しない場合肩甲骨がフリーになるというメリットがある。肩甲骨がフリーになるのでいかり肩のような人でもより肩甲骨を使いやすくなる。

ケーブルで大胸筋を狙う際に意識してほしいことは、自分の狙いたい部位筋繊維の延長線上に滑車を配置することである。例えば大胸筋下部を習う際はケーブルは上の位置に、上部を狙う際は下の位置に配置する。

ペックフライ

筆者は大胸筋を鍛える種目として最も有効なのはペックフライを考える。理由は独自性にある。

ペックフライは大胸筋のメイン動作である肩関節水平屈曲にダイレクトに刺激を入れることができる点に独自性がある。

フリーウエイトと異なりカムで負荷の方向が変化するため、これにより大胸筋のメイン動作のすべての可動域に刺激を入れることができる。フリーウエイトは負荷と筋繊維の角度が45~135度の範囲でしか負荷が発生しないが。ペックフライなら大胸筋の可動域すべてに負荷をかけることができる。

以上のことから大胸筋を鍛える種目としてペックフライをは非常に優秀である。

大胸筋の構造を考えると、セノーのペックフライのようにパッドを抱えるタイプが一番良い。というのもパッドを抱えることで前腕の関与をなくすことができるからだ。

バタフライタイプのマシンは教科書通りのフォームで高負荷をかけると高確率で肩をケガする。なぜなら肩関節が外旋しているからだ。このタイプはパッドを前腕ではなく手で押すことがおすすめだ。なぜなら肩関節を内旋させた状態で動作を行うことができるからだ。

このタイプの良いところはアームが動く点にある。この特徴を生かしてトップポジションにプレスで持っていきそこからフライ動作に移行する、というテクニックを行える。やっていることはフリーウエイトのダンベルフライをトップまでプレスで持っていくことと同じである。

このタイプのマシンはセノータイプよりも収縮の可動域が狭くなる。しかしフリーウエイトよりかは広い。筆者はダンベルフライに似た負荷を時短で大胸筋に与える点でこのタイプの使用価値があると持っている。

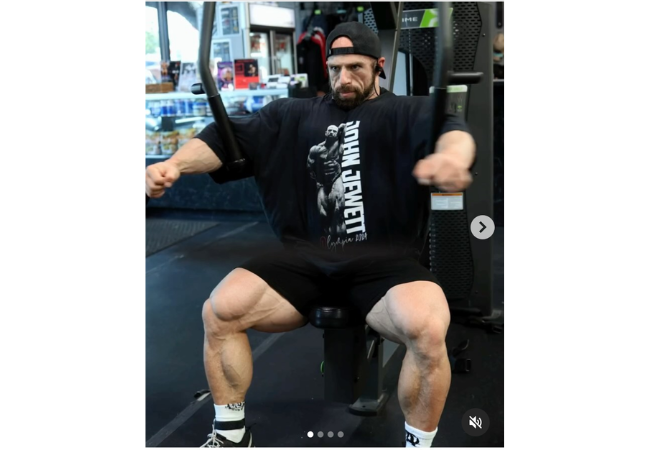

https://www.instagram.com/johnjewett3/p/DBjN_FsOX1o/?img_index=1参照。

上の画像にはトップビルダーの一人John jewetが映っている。Primeのペックデッキフライである。リアデルト兼用タイプは先に挙げた二つのタイプを実現できる。

Johnのようにバーを肘関節や前腕の真ん中に当てて行うと、セノータイプのように前腕の関与を少なくできる。通常通りバーを握って行うなら、バタフライタイプのように距離で大胸筋への負荷を稼ぐことができる。

このマシンの使い方は好みで良い。筆者は肘関節にバーを当てると肘が先に痛くなるので好きではない。バーを手で握る方が大胸筋を狙いやすい。

最後に

この記事では大胸筋の解剖学とトレーニング方法を徹底解説した。

大胸筋は鎖骨、肋骨、胸骨と広い範囲に起始を持ち、上腕骨の大結節稜に停止する筋肉で、主に肩関節の内旋、水平屈曲、屈曲に関与する。筋繊維はクロス構造を持ち、これが大胸筋を上部と下部に分ける理由である。

大胸筋に刺激を入れるうえでショルダーパッキングが重要で、これにより肩関節が安定し大胸筋に刺激が入りやすくなる。

いかり肩のように肩甲骨の柔軟性が低いヒトはショルダーパッキングが困難で、胸より腕や肩を使いやすい。彼らはペックフライやダンベルフライ等、腕の自由度が高く肩甲骨の柔軟性に依存しにくい種目の採用が推奨される。ショルダーパッキングの促進には、肩甲骨の下制と内転を担う筋群を活性化させることが有効である。

大胸筋を狙う上ではバーの握り方も重要で、力を入れすぎず収縮局面での手関節の尺屈やストレッチ局面での回外が大胸筋への刺激を高める。

この記事の知見を利用することで、大胸筋を肥大させるトレーニングシステムを自分で作成できるはずだ。この記事が読者の筋肥大に貢献できたなら嬉しい。

コメントを残す