このような悩みを持っていないだろうか。

・「漸進的オーバーロード」の意味がわからない。

・筋トレを続けているのに効果が停滞してきた原因がわからない。

・正しい成長戦略がわからず闇雲にやっている。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.漸進的オーバーロードとは何か解説。

2.漸進的オーバーロードを構成する要素を解説。

筋肥大トレーニングのプログラム作成で漸進的オーバーロードは重要である。なぜならオーバーロード達成が筋肥大のトリガーだからだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が漸進的オーバーロードを解説しよう。

漸進的オーバーロードとは何か

漸進的オーバーロード

漸進的オーバーロードとは「筋力トレーニングの総ボリュームを徐々に増やしていくこと」である。そして総ボリュームはセット数×レップ数×負荷×テンポを用いて測定される。

総ボリュームをどのような基準で区切るかは決まっていないが、週当たり、1セッション当たり、月当たりで区切られることが多い。

例えば1セッションで60㎏のベンチプレスを10回3セット行ったとする。1セッション当たりのトレーニングボリュームは60×10×3で1800となる。次のセッションで62.5㎏で10回、10回、9回できたなら、トレーニングボリュームは1812.5となり前回より少しだけトレーニングボリュームが増加している。

これは単純な例だがこれが漸進的オーバーロードである。漸進的オーバーロードの達成には、トレーニングボリュームを構成する要素であるセット数、レップ数、負荷、テンポ(詳しくは後述する)を何らかの形で少しずつ増やしていく必要がある。

以下ではトレーニングボリュームを構成するセット数、レップ数、負荷、テンポについて解説する。

漸進的オーバーロードの構成要素

負荷

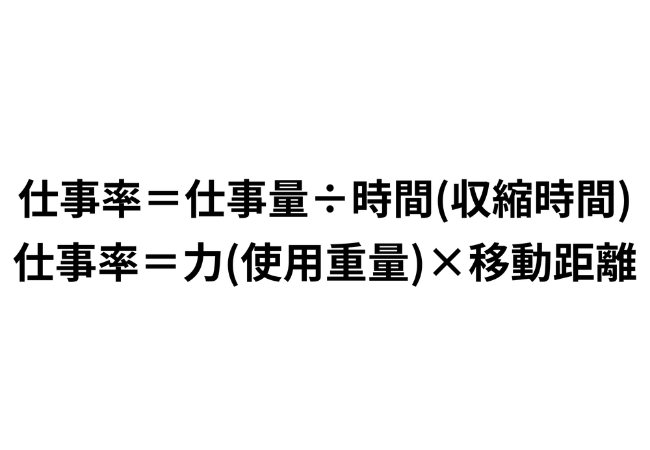

筋肥大が目的であるならば、負荷を「対象筋にとってのフルレンジかつ爆発的挙上という条件での使用重量」と定義することができる、なぜなら筋肥大を目的とするなら「1レップ当たりの仕事率」を高める必要があるからだ。

仕事とは物理の分野で、「物体に力を加え、物体をその力の向きに動かすこと」を意味する。そして仕事は、力と移動距離の積で求められる。例えば100㎏スクワットでバーベルをボトムからパラレルまで動す場合と、ボトムからトップまで動かす場合では後者の方が仕事量が大きい。

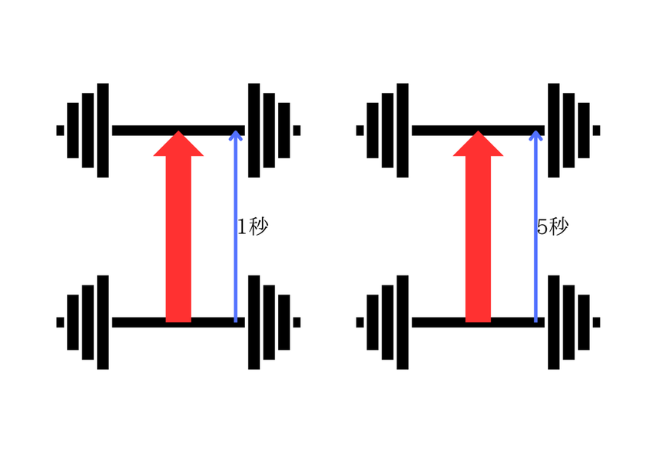

そして仕事率は「1秒間辺りにする仕事量」と定義され、仕事率は仕事から仕事にかかった時間を割ることで求められる。例えば100㎏スクワットでボトムからトップまで1秒で持っていく方が、5秒かけて持っていくよりも仕事率は高い。

さらに作用反作用の法則より、バーベルに対しての筋出力は筋繊維に戻ってくる。つまり仕事率を高めるほど筋繊維への負荷が高くなるのだ。

負荷を高めることは仕事率を高めることから、フルレンジで行うことで移動距離を最大化でき、爆発的に挙上することで時間を少なくできることが分かる。ちなみに爆発的挙上はⅡ型繊維を多く動員するという点でも筋肥大に効果的である。これらの条件下で使用重量を高めていくことが仕事率の最大化に繋がる。

以上のことから、筋肥大を目的とするなら、負荷は「対象筋にとってのフルレンジかつ爆発的挙上という条件での使用重量」と定義でき、この条件下での使用重量を高めていくことが負荷オーバーロードである。

筋肥大を目的とする場合、使用重量以外の負荷を構成する要素は固定化することができる。

仕事率観点からみると筋肥大トレーニング(ボディビル)とパワーリフティングのトレーニングは全く異なることが分かる。詳しくはこちらを参照してほしい。

レップ数

レップ数については解説する必要がないだろう。レップ数は負荷で触れた条件を遵守したうえで何回繰り返すことができるかで決まる。3回繰り返すと3レップ、10回繰り返すと10レップである。

セット数

1セットは「休憩なしで連続して行う反復運動」と定義できる。例えばスクワットをラックから外し、休憩なしで目標回数反復してラックにかけるまでが1セットである。そして休憩をはさんで繰り返した合計数が1セッション当たりのセット数となる。

セットとセットの間には休憩が存在している。そして休息は大きく低レスト(30秒以下)、中レスト(60~90秒程度)、長レスト(3分以上)に分けられ、休憩の挟み方によって心肺機能機能及び筋繊維の回復度合いや、アナボリックホルモンとの相性等が変わる。

セット数の定義から見るとレストポーズ法やドロップセット法は多セット法である。

ヘビーデューティトレーニングや、筋形質肥大トレーニングの代表であるSSTなども、メインセットは1セットだが実際は小さなレストが存在し多セットを含んでいる。

テンポ

筆者は漸進的オーバーロードを構成する要素としてテンポも含める。なぜなら従来よりも正確なボリューム管理ができるからだ。

二人が60㎏のベンチプレスを10回3セット行った。前者はポジティブ1秒ネガティブ3秒、後者はポジティブ1秒ネガティブ1秒で動作をした場合骨格筋への負荷は前者の方が高い。

漸進的オーバーロードについて解説した他の記事ではテンポの概念が触れられていないので、先に挙げた二つのトレーニングを同じと扱い、正確なボリューム管理ができない。(機能はするが)

以上のことから、テンポを含めることで正確なボリューム管理ができるようになる。

正確なボリューム管理にはテンポの数値化が必要だ。筆者は生理学的知見(ポジティブに使用するエネルギーを10とするとネガティブのそれは3~4程度)と複数のボディビルダーのトレーニングを基に、「ポジティブ:ネガティブ=10:3」と数値化している。この数値の再現性は中程度であるが、筆者のトレーニングでは正常に機能しているし、他のボディビルダーのトレーニングに当てはめてもある程度整合性がある。

以上のことから、このブログではポジティブ:ネガティブ=10:3として使う。例えばポジティブ1秒ネガティブ3秒は19(10+3+3+3)となる。

筋肥大には爆発的挙上を前提とするためポジティブ1秒以上は数値を半減させる。例えばポジティブは時間をかけるごとに10→5→2.5として扱う。

例えば筆者は過去にレッグエクステンション79.5㎏8回(ポジティブ1秒ネガティブ4秒)を他の要素を同じに9回に挙げるのに2カ月かかった。この理由は向上する筋力に対してオーバーロードする量が大きかったからだ。先の数値を基に計算するとボリュームの差は1749となる。

テンポを数値化していると、「79.5㎏で最初の2回はネガティブ4秒、残り5回はネガティブ3秒」という詳細なトレーニングプログラムを設定でき、トータルボリュームを「14310(+318)」とできる。こうすることでボリュームの刻みを小さくできゆっくりだが確実なオーバーロードが実現される。

テンポの生理学に関してはこちらで解説しているので、興味があるヒトは参照してほしい。

最後に

この記事では漸進的(プログレッシブ)オーバーロードと構成要素を解説した。

漸進的オーバーロードは、筋力トレーニングで一定の期間内の総ボリュームを増やしていくことを指す。総ボリュームは、セット数、レップ数、負荷、テンポの積で求められる。

負荷を高めるには、フルレンジと爆発的挙上を遵守したうえでの使用重量の向上が重要である。セット数は連続した反復運動の単位を指し、レストの長さによって回復やホルモン分泌が変化する。

テンポは正確なボリューム管理をするうえで必要で、「ポジティブ:ネガティブ=10:3」として扱うと中程度の再現性でボリュームを管理できる。

この記事が読者の悩みを解決したならうれしい。

コメントを残す