はじめに

この記事では、骨格筋の生理学を解説する。この記事を読むことで、骨格筋の分類や、骨格筋の構成、筋原線維の収縮様式が理解できる。

骨格筋の生理学は、筋肥大と健康のための施策を理解するうえで重要になる。なぜならこれら施策は生理学に基づいて構築されるからだ。生理学を理解することで施策の根拠が明確になり、行動に迷いがなくなり健康と筋肥大を最適化を継続することができる。

以上のことから、この記事では骨格筋の生理学を解説する。

筋肉の分類

筋肉の構造

ヒトの骨格筋は大きく随意筋と不随意筋の二つに分類できる。これらは意識的に収縮できるかどうかを基準にしている。

我々が筋肥大の対象とする骨格筋は、意識的に収縮させることができるため随意筋である。一方で心臓を構成する心筋や、臓器を構成する平滑筋は、意識的に収縮させることはできないので平滑筋である。これら不随意筋は内分泌系によって無意識に運動する。

https://www.teachpe.com/anatomy-physiology/types-of-muscleより引用。「cardiac muscle:心筋、skeletal muscle:骨格筋、smooth muscle:平滑筋」

羽状筋と紡錘状筋

骨格筋はさらにその構造から、大きく羽状筋と紡錘状筋に分けられる。それらには構造から導かれる特徴がある。

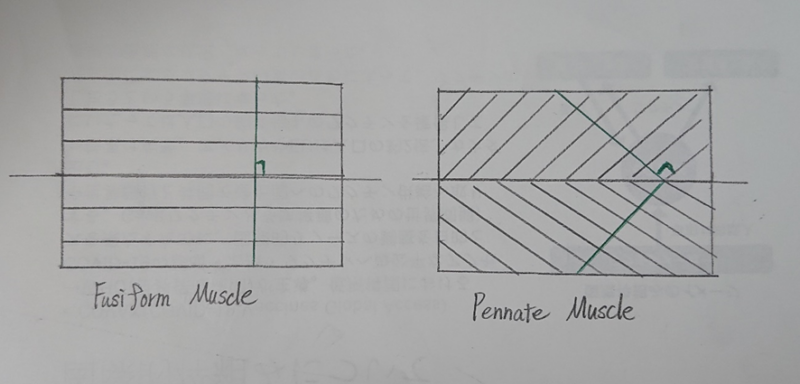

紡錘状筋(左)と羽状筋(右)の筋断面積の比較。

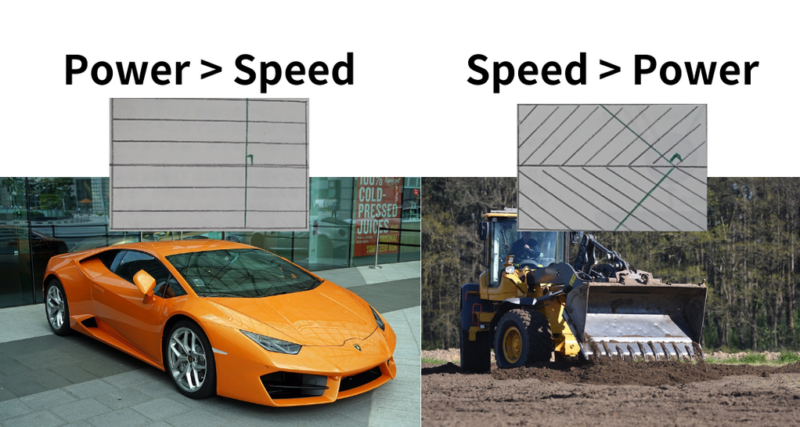

羽状筋は紡錘状筋よりも筋力が強い。なぜなら筋力は筋繊維に垂直な筋断面積に比例するからだ。

上の絵を見ると、羽状筋の方が筋繊維に垂直な筋断面積が大きくなることが分かる。また羽状筋は紡錘状筋と比較して、筋繊維が短く同じ面積に占める筋繊維の数が多い。

以上のことから羽状筋は紡錘状筋よりも筋力が強く、筋繊維の生み出す力が大きくなる。

紡錘状筋は羽状筋よりも収縮する距離が長い。なぜなら紡錘状筋は筋繊維がほぼ平行に走行しているからだ。

これにより筋繊維が縮む距離と骨格筋全体が縮む距離は同じになる。一方で羽状筋は1本の筋繊維が紡錘状筋と比較して短く、筋繊維の収縮により短くなった距離は、骨格筋の全長からすると短い。

以上のことから、紡錘状筋は羽状筋よりも収縮する距離が長い。この特徴を理由に、紡錘状筋が羽状筋よりもスピードを発揮することができる。紡錘状筋はスピードを要する運動、羽状筋は強い力や、スタミナを要する運動に反応しやすいと考えられる。

骨格筋の構造

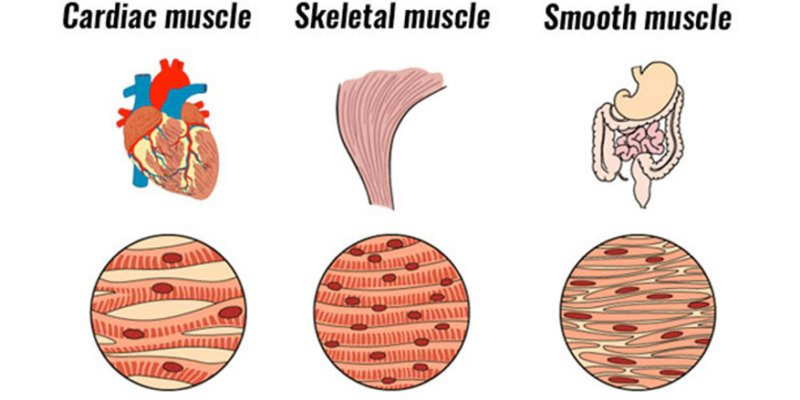

骨格筋の基本構造。出典:Physiology of Sport and Exercise 5th edition p29

骨格筋の最小単位は筋原線維である。筋原線維と細胞質が細胞膜(筋鞘)で覆われた単位を筋繊維といい、筋繊維は筋内膜(Endomysium)で覆われている。そして複数の筋繊維が集まった単位を筋束(Fasciculi)といい、筋束は筋周膜(Perimysium)によって覆われている。

筋周膜に覆われた筋束が複数集まった単位が骨格筋であり、骨格筋は筋外膜(Epimysium)に覆われている。筋外膜が筋繊維全体を覆いまとめる役割を持っている。

一つの単位のように見える骨格筋は、筋膜を境に筋束と筋繊維に分けることができ、それらと筋膜の関係は、ナイフとナイフの鞘の関係に似ている。

骨格筋は筋繊維の集合体であると考えることができる。つまり骨格筋の構造を理解することは筋繊維の構造を理解することともいえる。そのため以下では筋繊維の構造を解説していく。最初に筋繊維を構成する組織について筋原線維とそれ以外に分けて解説し、次に筋繊維の中の筋原線維の役割である筋主縮について解説する。

筋繊維の構造

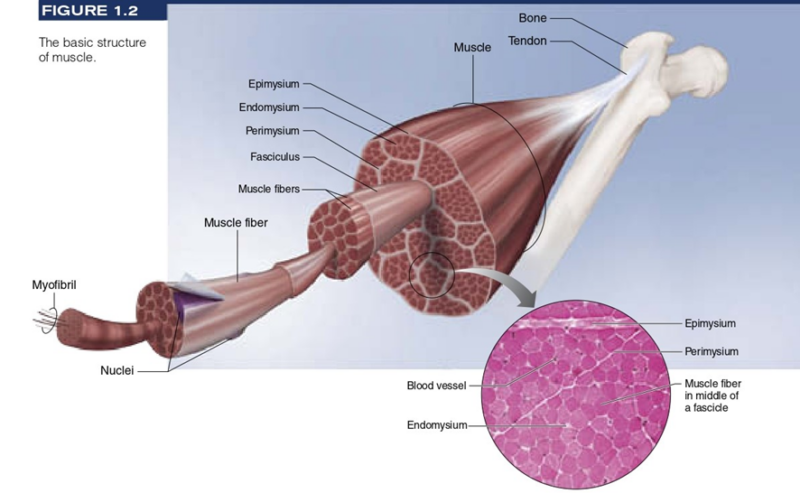

https://www.researchgate.net/figure/The-transverse-tubules-and-sarcoplasmic-reticulum-systems-Adapted-by-permission-from_fig2_266680796より引用。筋繊維の構造を表した図。

細胞膜(Plasmalemma)

細胞膜はすべての細胞に存在する膜であり、細胞内と外の環境を隔てる役割を持つ。筋繊維を覆う細胞膜は筋鞘ともいう。また筋繊維の細胞膜は活動電位が運動神経から筋繊維に伝達されることを補助する。筋繊維の細胞膜は筋収縮のトリガーが神経から筋繊維に移る場所である。

筋形質(Sarcoplasm)

筋形質とは、細胞でいう細胞質にあたる部位である。細胞膜と筋原線維の間を満たしている物質が筋形質である。筋形質は他の細胞の細胞質が持つ組織を含んでいるが、酸素を筋内細胞に供給する組織であるミオグロビンを含んでいる点、グリコーゲンを貯蔵できる点が細胞質と異なる。

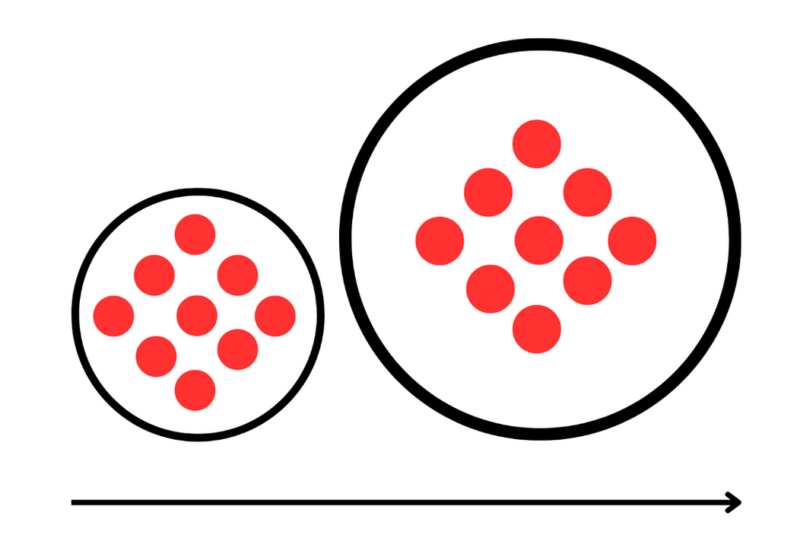

筋肥大には二つの様式があり、筋原線維肥大と筋形質肥大というものがある。このうちの筋形質肥大とは筋形質の体積が増えることで筋肉量が増加するというものである。

筋形質肥大のイメージ。

横行管、T管(Transverse tubules)

筋形質には、T管と呼ばれるネットワークがある。T管の役割は二つある。一つは細胞膜で受けた神経刺激を個々の筋原線維に伝達することである。もう一つは筋繊維内外の物質の通り道として機能することである。T管は筋繊維内外の通り道であり、ここを通して筋繊維内への物質の侵入や筋繊維外への老廃物の放出が行われる。

筋小胞体(Sarcoplasmic reticulum)

筋小胞体は筋繊維にみられる網目状のネットワークである。筋小胞体は神経刺激の伝達だけでなく、カルシウムイオンの貯蔵という役割を持つ。カルシウムイオンは筋収縮に必要不可欠である。後述する。

サテライト細胞

細胞膜の外側には基底膜と呼ばれる膜が存在する。これらの膜の間に存在する細胞をサテライト細胞という。サテライト細胞は損傷に反応して細胞の分化、回復及び増殖を促進するという役割を持つ。サテライト細胞の役割はIGF-1というホルモンの作用によって発揮される。

このサテライト細胞に微細損傷を与える刺激がストレッチを介したマスキュラーダメージ及びメカニカルテンションである。トレーニングを通じてサテライト細胞に損傷が与えられると、IGF-1を介したアナボリック反応を引き起こされる。

筋繊維への刺激についてはこちらの記事を参照してほしい。

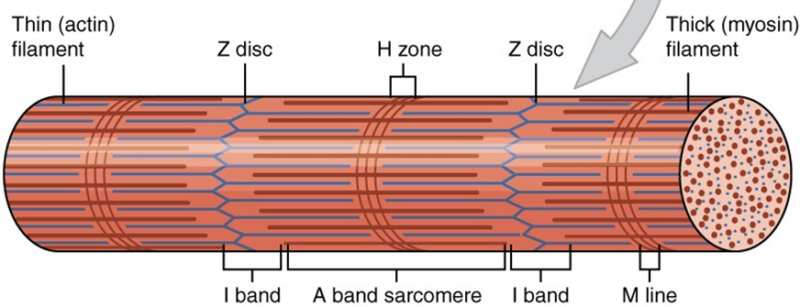

筋原線維(サルコメア)

筋原線維は骨格筋の最小単位で、筋原線維はサルコメアと呼ばれる筋収縮に関わる要素から構成される。

サルコメアは、心筋と骨格筋にみられ、化学的エネルギーを物理的動きに変換する骨格筋な収縮単位である。

それぞれの筋原線維は多くのサルコメアから構成されており、サルコメアはZ線を端に結合している。個々のサルコメアはZ線とZ線の間に、A帯、L帯、H帯、M線を持つ。

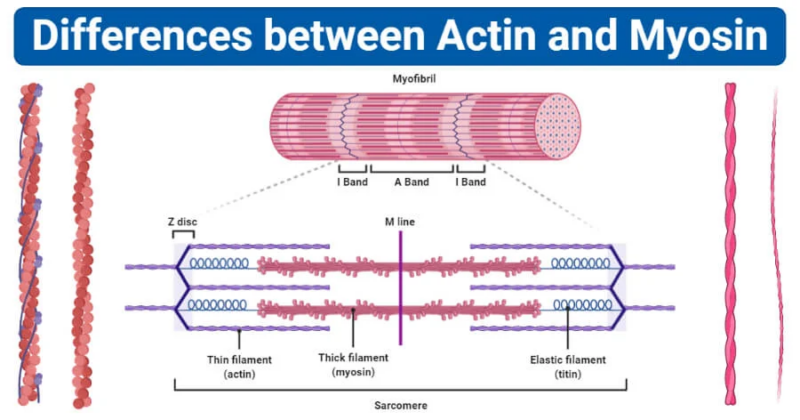

個々のサルコメアには2種類のフィラメントを見つけることができる。細い方をアクチンフィラメント、太い方をミオシンフィラメントと呼び、これらが骨格筋の収縮に寄与する。アクチンフィラメントとミオシンフィラメントの配置については上の図を見てほしい。

骨格筋の3分の2はミオシンフィラメントの主たるタンパク質であるミオシンである。個々のミオシンフィラメントは200個程度のミオシン分子によって形成される。

ミオシン分子は鎖のように撚り合わされた2つのタンパク質から構成されている。各鎖の一端は、ミオシン頭部と呼ばれる球状に折りたたまれている。ミオシンフィラメントは多くのミオシン頭部を含んでおり、ミオシン頭部は、ミオシンフィラメントから飛び出し、筋収縮の際に活性化されるアクチンフィラメントの特定の部位と結合する。ミオシンフィラメントには、ミオシンフィラメントを縦軸に沿って安定させる役割を持つ(titin)を含む配列がある。

アクチンフィラメントは、アクチン、トロポミオシン(tropomyosin)、トロポニン(troponin)により構成されている。アクチンフィラメントは、片方の端はZ線に停止し、もう片方はサルコメアの中心に伸び、ミオシンフィラメントの間に位置する。

アクチンはフィラメントの骨格を形成しており、個々のアクチンは球状タンパク質であり、互いに結合してアクチン分子の螺旋状の鎖を形成している。

トロポミオシンはチューブ状のタンパク質であり、アクチンの周りにねじれて存在し、トロポニンとアクチン鎖の間に一定の間隔で存在する。トロポミオシンとトロポニンは、カルシウムイオンとともに働き、筋原線維の弛緩の維持や、収縮の開始等の作用を持つ。

トロポニンは筋収縮で、トロポミオシンは筋収縮を阻害する形で、筋原線維の作用に関連する。

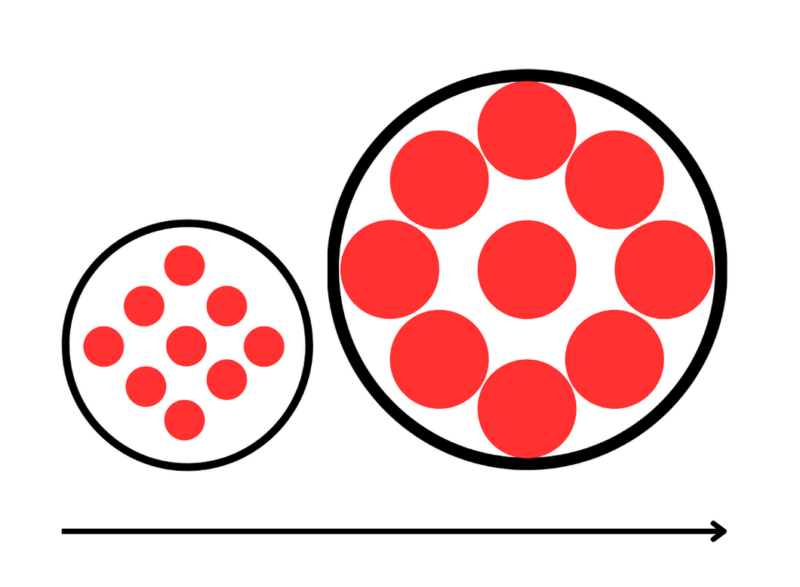

筋肥大の中の様式の一つである筋原線維肥大は、収縮単位である筋原線維が太くなることで筋肉量が増加するというものである。筋原線維肥大は収縮単位が太くなるので、筋形質肥大と異なり筋肥大と共に筋力向上という結果が起こる。

筋原線維肥大のイメージ。

筋繊維の収縮

αモーターニューロンと神経伝達

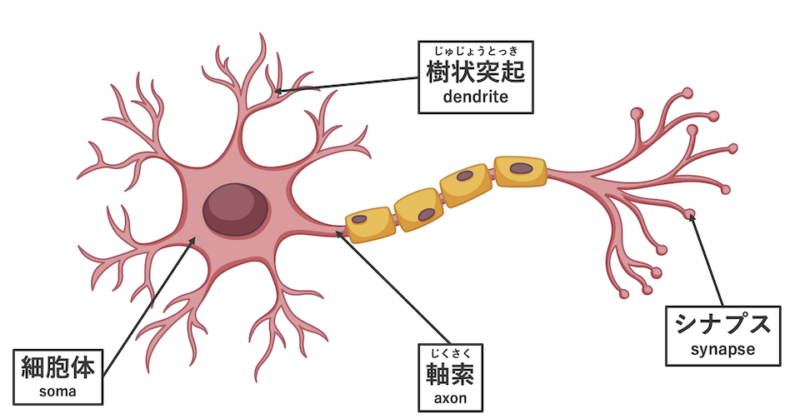

外部環境とヒトの内部環境を繋ぐものは神経細胞(Neuron)である。外部環境による刺激が活動電位として神経を通ることで筋繊維に伝達され筋繊維の収縮が起こる。

神経は情報伝達に特化しており、活動電位は樹状突起からシナプスを通り、シナプスから樹状突起に伝達され…というのを繰り返す。

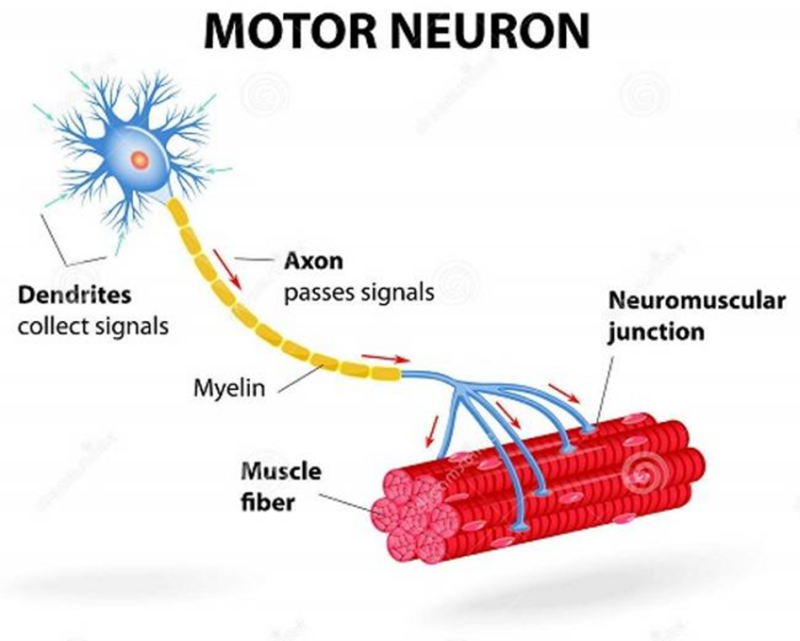

神経から神経へと電位が伝達されるが、最後には神経から筋繊維に電位が伝達されないといけない。αモーターニューロンは筋繊維と接続し、その筋繊維を神経支配する神経細胞であり、活動電位を神経から筋肉に伝達する役割を持つ。そして一つのαモーターニューロンと、そのαモーターニューロンがシグナルを伝達するすべての筋繊維をまとめてモーターユニットという。

活動電位がシナプスから筋繊維へと伝達する間を神経筋接合部(Neuromuscular junction)という。ここを通して活動電位が筋繊維に伝達される。

脳や脊髄から発せられた活動電位がαモーターニューロンに移動し、活動電位が軸索に近づくにつれて、神経終末が神経伝達物質であるアセチルコリンを放出する。アセチルコリンが細胞膜の受容体に十分結合すると、筋細胞内のイオンゲートが開き活動電位が全体に伝達される。これが筋収縮の情報が神経から筋繊維位に伝達される過程である。

筋収縮におけるカルシウムの役割

筋繊維に活動電位が伝達されると、活動電位はT管を通って細胞内へ移動する活動電位が到来することをトリガーに、細胞小胞体は蓄積していたカルシウムイオンを筋形質内に放出する。カルシウムイオンはトロポニンと結合して筋収縮の準備を整える役割を持つ。

筋収縮はミオシン頭部がアクチンと結合しアクチンを引っ張ることで起こるが、静止状態ではトロポミオシンがアクチン分子のミオシン頭部と結合する部分を覆っている。トロポミオシンが筋収縮を阻害する役割を持つのはこれが理由である。カルシウムイオンはトロポニンと親和性があり、トロポニンと結合してトロポニンが収縮する。これによってトロポミオシンによって覆われていたアクチン分子のミオシン頭部との結合部があらわになり、ミオシン頭部との結合が可能になるのだ。

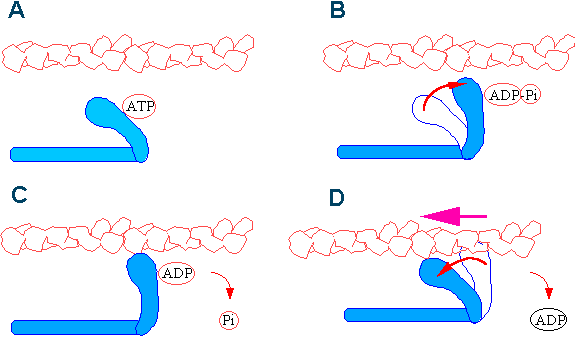

フィラメント滑り理論

ここまでで活動電位が筋繊維に伝達され、カルシウムイオンがトロポニンと結合し、筋収縮する準備ができた。最後にフィラメント滑り理論で筋収縮が発生するまでの過程を理解する。

フィラメント滑り理論とは、ミオシンフィラメントがアクチンフィラメントを引っ張ることで筋収縮が発生することを説明した理論である。サルコメアは筋原線維の端と端でつながっているのでサルコメアが収縮すると筋原線維が収縮し組織的な収縮が発生する。

フィラメント滑り理論はオーバーヘッドケーブルカールに似ている。ケーブルを引っ張るようににミオシンがアクチンを引っ張ることで、サルコメアの収縮が発生するとされている。

ケーブルカールでケーブルを自分の身体に引っ張るように、ミオシン頭部は頭部を傾けてアクチンの活性部位と結合してアクチンをサルコメアの中心であるH線の方に引きずる。このミオシン頭部の傾きをPower strokeという。こうしてサルコメアが短くなり力が発生する。Power strokeは動的な過程なのでエネルギーが必要である。ミオシン頭部にはアクチン結合部に加えてATP結合部がある。

https://organismalbio.biosci.gatech.edu/chemical-and-electrical-signals/effectors-and-movement/より引用。

ミオシン頭部はPower strokeが終わると、アクチンの活性部位から離れ元の場所に戻る。そしてアクチンフィラメントに沿って遠くの新しい活性部位に付着しPower strokeを繰り返す。これによりフィラメントが互いに滑りあうようにサルコメアが収縮するため、フィラメント滑り理論と呼ばれる。この過程はミオシンフィラメントの端がZ線に近づくか、カルシウムイオンがパンプし、細胞小胞戻るまで続く。

筋収縮は、筋小胞体内のカルシウムが利用できる間は継続することができる。筋収縮が終わると、カルシウムは筋小胞体に引き戻され、新しい活動電位が細胞膜に着くまで貯蔵される。筋小胞体のカルシウムが放出されることで筋収縮が起こり筋小胞体にカルシウムが取り込まれることで筋肉は弛緩するといえる。カルシウムを筋小胞体に取り込む際にはカルシウムポンプが活動するが、この活動にもエネルギーが必要であり、筋収縮も筋弛緩もともにATPを必要とする。

カルシウムが筋小胞体に引き込まれると、トロポニンとトロポミオシンが静止状態に戻る。これによりミオシン頭部とアクチンのミオシン結合部との結合が阻害されATPが使用されなくなる。結果としてミオシンフィラメントとアクチンフィラメントが元の弛緩した状態に戻る。

以上がフィラメント滑り理論による筋収縮及び筋弛緩のメカニズムである。

まとめ

この記事では骨格筋と筋肥大について生理学的な観点から解説した。

骨格筋は自分の意思で動かせる随意筋であり、心筋や平滑筋は不随意筋として自律的に動く。骨格筋には羽状筋と紡錘状筋があり、羽状筋は筋断面積が広く強い力を発揮し、紡錘状筋は収縮距離が長くスピードに優れる。筋繊維は筋原線維から成り、筋原線維は収縮単位サルコメアによって構成される。サルコメアはアクチンとミオシンフィラメントでできており、神経からの刺激でカルシウムが放出されると、これらが結合し滑走して筋収縮が起こる。また筋肥大には、筋原線維が太くなる筋原線維肥大と、筋形質の体積が増える筋形質肥大がある。筋収縮は神経伝達物質アセチルコリンとカルシウムイオンが重要な役割を担う。

ここで解説した骨格筋の生理学を基に、筋形質肥大や筋原線維肥大トレーニングがデザインされていく。

コメントを残す