このような悩みを持っていないだろうか。

・どんな運動をすれば体脂肪を減少できるかわからない。

・どのサプリが本当に効果あるのか分からず、無駄遣いしたくない。

この記事ではこのような悩みを解決していく。

この記事ではこのような悩みを解決するために、脂肪燃焼メカニズムに基づいた具体的施策を解説する。なぜならメカニズムに基づいていない施策は再現性が低いからだ。

脂肪燃焼とはトリグリセリドを脂肪酸に分解しATPを生成する過程である。ATP生成過程で熱を産出するため脂肪燃焼といわれている。脂肪燃焼の過程は決まっているのでその過程を促進させれば再現性の高い施策を講じることができる。

脂肪燃焼のメカニズムについてはこちらで解説しているので参照してほしい。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が具体的施策を解説しよう。

脂肪燃焼を目的とした具体的施策

アドレナリンβ受容体を活性させる物質の摂取

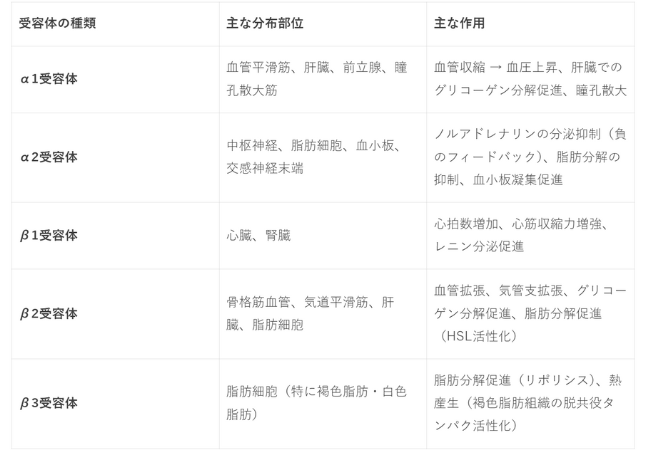

アドレナリンにはα受容体とβ受容体が存在し、脂肪燃焼を促進するためにβ受容体の作用発揮が必要だ。そのためにはアドレナリン分泌量を高めるかアドレナリンβ受容体を活性化させる施策が挙げられる。

薬物療法ではクレンブテロールやエフェドリンの摂取が施策として挙げられる。前者はアドレナリンβ2受容体作動薬(β2アゴニスト)で、血管拡張や気管支拡張を通して脂肪燃焼を促進する。エフェドリンは交感神経を刺激してノルアドレナリンの放出を促進すると共に、自身がβ受容体に結合する作用を持つ。

リガンドを直接β受容体に結合させたり、β受容体を選択的に活性化させられる点が薬物療法の魅力で、自然療法でこれらを実現することは困難だ。

自然療法では交感神経刺激によるアドレナリン分泌の増加を実現できる。具体的にはカフェインやエピガロカテキンガレートの摂取が検討される。

カフェインについてはこちらで解説しているので参照してほしい。

寒冷刺激を与える

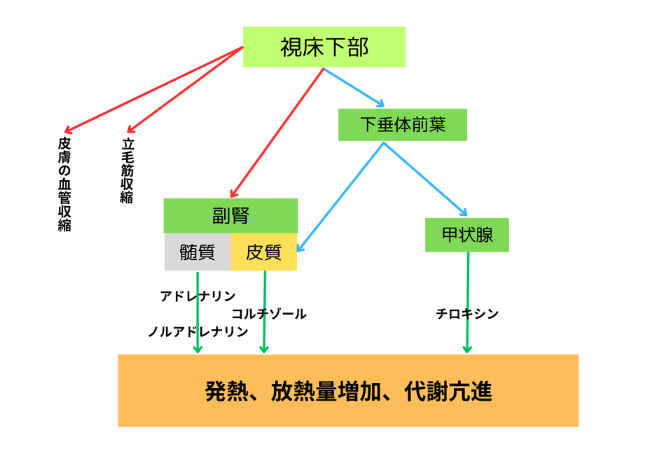

コールドシャワーや温冷交代浴といった寒冷刺激を一時的に身体に与えることが、脂肪燃焼に効果的だ。なぜなら寒冷刺激はカテコールアミンであるアドレナリン及びノルアドレナリンを放出するストレスとなるからだ。

体温が低下したとき視床下部が寒冷刺激を受け取る。その後交感神経を介して刺激が副腎髄質に伝達し、アドレナリン及びノルアドレナリンの分泌が促進される。これらが分泌されることで肝臓での代謝が亢進したり、心臓の脈動が増加したりする。またこれらが脂肪細胞の受容体に結合し脂肪燃焼が促進される。

ただ寒冷刺激はストレスなので視床下部の放出ホルモンの分泌も促進し、コルチゾール分泌を促進する。コルチゾール自体は異化に必要なホルモンなのだが過剰分泌は避けたい。

以上のことから、コールドシャワーや温冷交代浴といった一時的な寒冷刺激への暴露を推奨する。

ヨヒンべの摂取

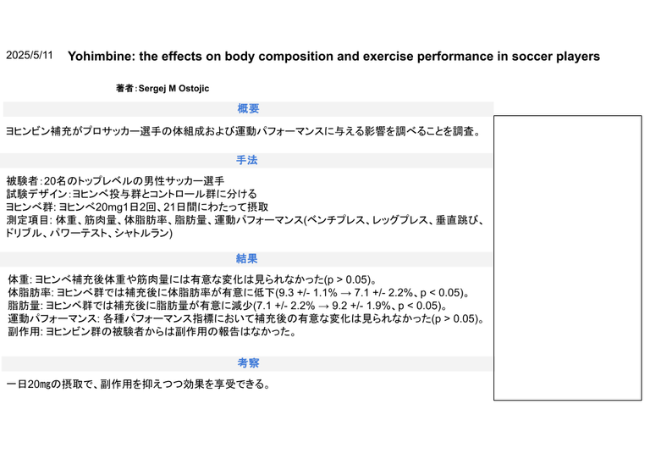

ヨヒンべの摂取は脂肪燃焼を効率化したいならおすすめだ。何故ならヨヒンベはアンドロゲンα受容体の活動を阻害するからだ。つまりヨヒンべを摂取することで体内のアドレナリンがβ受容体に結合しやすい状況をつくることができる。

この研究ではプロサッカー選手に一日20㎎のヨヒンべを摂取させたところ、ヨヒンべ摂取群でパフォーマンスが低下することなく体脂肪が減少したことを報告している。肥満女性に5㎎のヨヒンべを一日4回計20㎎投与し体脂肪の減少を報告した研究も存在し、被験者の属性を考えるとほとんどのヒトにとってヨヒンべの摂取量は一日20㎎以下で問題ない。

ヨヒンべはその作用機序から強い作用を発揮することが期待できるため、日本では医薬品扱いされている。

ただWADA禁止薬物リスト(2025)にはヨヒンべが記載されていないので、カフェインのように医薬品レベルのサプリメントとして使うことができる。

ヨヒンべには心拍数の増加や血圧の上昇、不安感と神経過敏や不眠、頭痛などの副作用が報告されている。基本的に作用が強い物質は副作用も強い。ヨヒンべの副作用をケアする物質があるわけではなく、単純に量を調整するしか副作用を回避する手段はないので、過剰摂取は厳禁だ。

最大心拍数の60~70%の有酸素運動を実施する

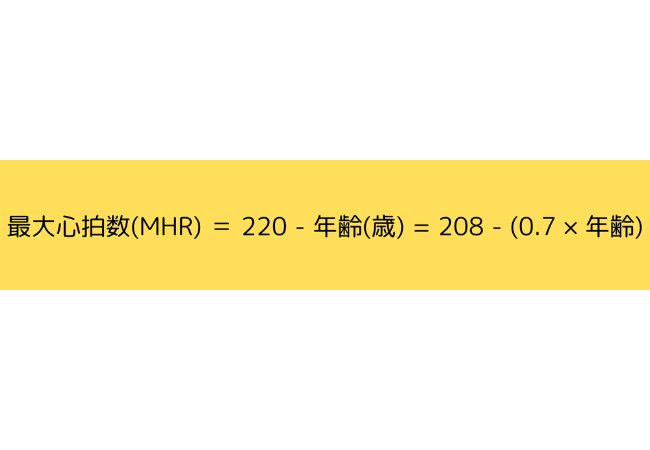

最大心拍数の60~70%の有酸素運動は脂肪燃焼を促進する。なぜならこの範囲の心拍数での有酸素運動では有酸素系からのエネルギーが支配的になるからだ。

脂肪酸をATPとして利用するエネルギー供給系はβ酸化とクエン酸回路である。これらの供給系はクレアチン及び無酸素解糖系と異なり、酸素を必要とする点で有酸素系といわれる。そして有酸素系は最大心拍数の60~70%の運動で支配的になる。こうして脂肪をエネルギーとして消費する状況をつくることができる。

以上のことから、最大心拍数の60~70%の範囲での有酸素運動を推奨する。

ちなみにヒトの最大心拍数を5段階に分けて、先の心拍数が範囲が2段階に位置するので、この心拍数での運動を「Zone 2 training」と言うらしい。この概念ができる前からこの心拍数での有酸素運動は実施されていて概念として不備はなかったので、わざわざ名前を付ける必要があったか疑問に思う。

食間を4時間程度空ける

食間を4時間空けることが安静時の脂肪利用を促進する。なぜなら食間を開けることで血糖値が低下する状況をつくれるからだ。

カテコールアミンの分泌を促進するトリガーとして血糖値の低下がある。血糖値の低下が起こる状況は運動時と安静時である。

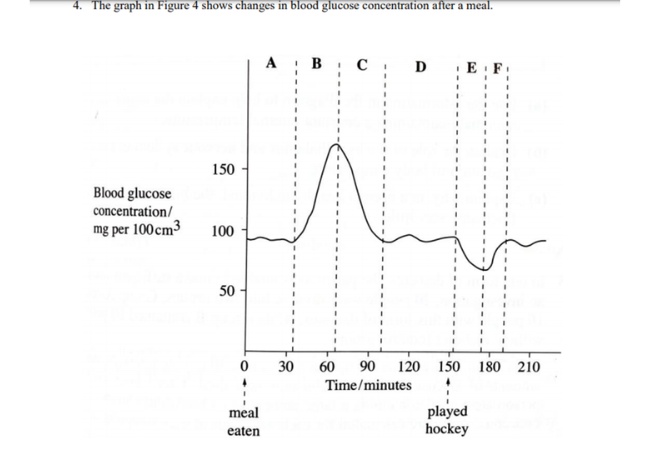

健康なヒトの糖質摂取後の血糖値は15~60分程度でピークを迎え、次第に下し150分で空腹時と同程度に戻る。これは摂取する糖質食品にあまり影響されない。また糖質摂取後のインスリン濃度も15~60分程度でピークに達する。

空腹状態では血中グルコース濃度は100ml当たり80~90㎎程度であり、この程度の濃度ではインスリンの作用はほとんど発揮されない。

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/4-graph-figure-4-shows-changes-blood-glucose-concentration-meal-b-c-d-ief-1-1-1-1-1-1-1-1–q76631136より引用。食後の血中グルコース濃度を表したグラフ。

食後約150分後から次の食事までの間に、血糖値が低下することでカテコールアミンが脂肪細胞に結合し、ヒトの身体が脂質をメインのエネルギー源として利用する。(=脂肪燃焼)

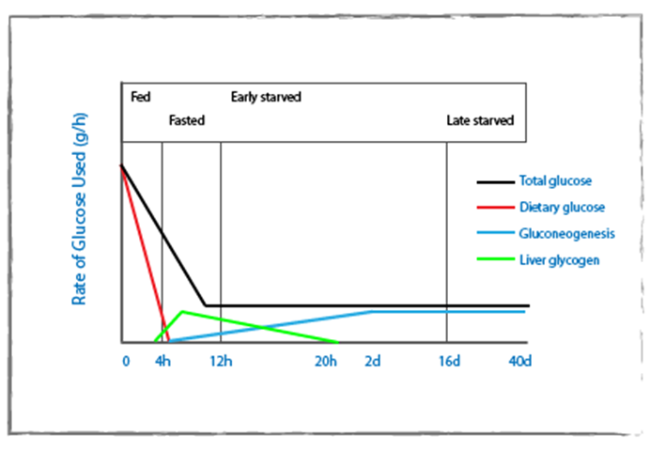

脂肪をエネルギーとして利用するためには最低150分以上は食間を開けることが良い。また食事で摂取されたグリコーゲンは食後4時間後程度で骨格筋や肝臓に貯蔵されるか、エネルギーとして利用されるといわれている。

https://www.futurelearn.com/info/courses/understanding-insulin/0/steps/22456より引用。グルコース消費と生成の時間経過を表したグラフ。

以上のことから、食間を4時間程度空けることで安静時の脂肪燃焼効果を維持できる。

カルニチンの摂取

有酸素運動前や空腹時に1000㎎のカルニチンを経口摂取することで、脂肪燃焼を促進できる。なぜならカルニチン無しでは脂肪酸をミトコンドリア内に運搬することができないからだ。

カルニチンについてはこちらで解説しているので参照してほしい。

ちなみにカルニチンは経口摂取よりも皮下注射や静脈注射の方が生体利用率(Bioavailability)が格段に高い。ただこれらの手法はいわゆるドーピングとして扱われるので注意が必要。ここでいう注意は健康面ではなくスポーツマネジメントの面での注意である。

酸化ストレスを除去する

酸化ストレスを除去する施策は脂肪燃焼効果の抑制を阻止する。なぜなら酸化ストレスがミトコンドリアの炎症を招き、ミトコンドリアの機能を低下させるからだ。

ミトコンドリアを含む細胞は酸化ストレスとそれに伴う炎症によって機能を低下させる。具体的には亜鉛と銅を10対1の割合で摂取し活性酸素を無害化する。またビタミンCを一日1000㎎以上、ビタミンEを一日100㎎以上摂取することで過酸化水素を酸素と水に還元する。

余裕があればNACとセレンも同時摂取し酸化したビタミンCとEを再び活性型に還元させる。

マグネシウムを一日450㎎以上摂取する

マグネシウムを一日450㎎以上摂取することはミトコンドリアの機能を促進するうえで効果的だ。マグネシウムはミトコンドリアでのATP産出を活性化させる酵素として働くとともに、筋弛緩作用を持つので、脂肪酸がエネルギーとして使用される効率を高め血管拡張作用を維持できる。

マグネシウムについてはこちらで解説しているので参照してほしい。

マグネシウムはミトコンドリア以外の組織でも活性酵素として使用されるので、それらの作用に追加してミトコンドリア内での作用を享受するためには、一般的な基準量よりも多めに摂取する。

サプリメントで摂取する場合には酸化マグネシウム以外を摂取しよう。なぜなら酸化マグネシウムの吸収率は4%と非常に低いからだ。筆者はグリシン酸及びビスグリシン酸マグネシウムを推奨する。なぜなら吸収率が80%程度と高いからだ。

クエン酸の摂取

クエン酸は有酸素系でのエネルギー産出を助けて脂肪燃焼に貢献する。

ちなみに筋トレ中のインターバルは主に有酸素系を使って回復するので、クエン酸の摂取は有酸素運動だけでなくトレーニング中もおすすめだ。筆者はトレーニング中にクエン酸を3g以上摂取することが多い。こうすると2セット目以降のレップ数が1〜2回増えることがある。

クエン酸は強い酸性を持つため過剰摂取すると胃痛を発生させる可能性がある。また歯のエナメル質を溶かし酸蝕歯(食材を通して歯が溶ける)を発生させる可能性もある。そのためクエン酸を摂取した後は口をゆすいだり歯を磨いたりしよう。

最後に

この記事は脂肪燃焼メカニズムに基づく施策を解説した。

寒冷刺激(コールドシャワーや温冷交代浴)はアドレナリン分泌を促進し、脂肪燃焼を加速させる。最大心拍数60~70%での有酸素運動は脂肪をエネルギー源としての利用を促進し、食間を4時間空けることは血糖値を低下させ脂肪燃焼を助ける。カルニチン摂取は脂肪酸のミトコンドリアへの運搬を助け、酸化ストレス除去やマグネシウム摂取がミトコンドリア機能を向上させる。

最後に当たり前だが、基本的に脂肪燃焼は消費カロリー>摂取カロリーという状況でないと発生しないと思って問題ない。有酸素運動を増やすかマクロ管理が基本中の基本である。この記事の施策はこれらの基本中の基本ができていて初めて効果を発揮する。

この記事が読者の悩みを解決できたならうれしい。

脂肪燃焼のメカニズムについてはこちらで解説しているので参照してほしい。

コメントを残す