このような悩みを持っていないだろうか。

・どのくらいの重量と回数でトレーニングすればよいか分からない。

・重量と回数の違いで効果が変わるのか知りたい。

・重量と回数の選び方が分からない。

この記事では読者の「重量と回数」に関する悩みを解決するために、重量オーバーロードと回数オーバーロードを解説する。

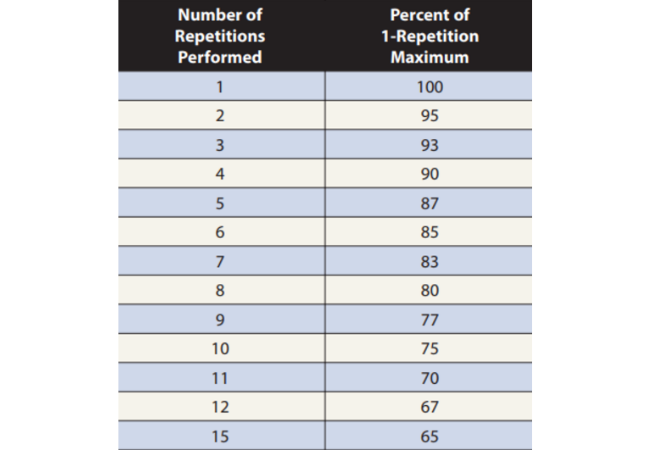

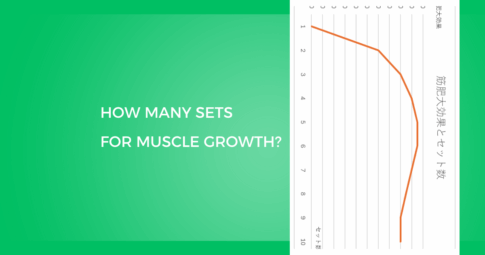

この二つを同時に解説する理由は双方に関係があるからだ。この関係はRM換算表で表される。

https://barbend.com/build-your-1-rep-max-calculator/より引用。RM換算表。

例えば100㎏のベンチプレスを1回できる場合、RM換算表に基づくと70㎏のベンチプレスを11回できると計算できる。RM表に基づくと高回数であるほど使用重量は低重量になり、高重量になるほど低回数になる。

以上のことから、この記事では重量オーバーロードと回数オーバーロードを同時に解説する。RM換算表の再現性は中程度だが、筋肥大のためのレップ数と重量を管理する道具としては機能するので、この記事ではRM表に基づいて重量と回数を管理する。

この記事を読むことで、重量と回数がどのように筋肥大に関わるか理解でき、筋肥大目的の使用重量と回数を最適化することができる。つまり読者の重量と回数の悩みはほぼ解決される。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が重量と回数について解説しよう。

重量オーバーロード

高重量でも低重量でも筋肥大は起こる

高重量でも低重量でもオーバーロードが達成しているなら筋肥大は発生する。なぜなら恒常性を破壊できているからだ。

重量に関係なく筋肥大が発生することは研究及び経験上多くのヒトが理解している。

60%1RM以下でトレーニングする低負荷グループと、60%1RM以上でトレーニングする高負荷グループでの筋肥大効果の差を調査した研究では、筋肥大に関しては両グループ間で有意差は見られなかった。

一方で筋力に関しては高負荷グループは1RMの向上に明確な有意差を示し、低負荷グループと比較してほぼ確実な差があると推定された。

こちらの研究では、トレーニングボリュームを等しくした状態で、片方の群は10RMで3セットのトレーニングを行った。もう片方の群は3RMで7セットのトレーニングを行った。結果として後者ではベンチプレス、スクワットの1RMが有意に向上したが、筋肥大において両者に有意差はなかった。

上の二つの研究は低重量と高重量での筋肥大効果を比較したものだ。両方とも筋肥大効果は同じでだが筋力は高重量群の方が増加した、という結果を報告している。

以上のことから、オーバーロードを前提すると重量と回数に関係なく筋肥大が起こることが分かる。ちなみに筋肥大が起こる重量の下限は20%1RMである。

13人の被験者に、肘関節の屈曲(レッグカールの動き)とレッグプレスを用い、重量による筋肥大の効果の違いを調べた。結果として、20%、40%、60%、80%1RM、にて、40%、60%、80%1RMでは同等の筋肥大が生じたのに対して、20%1RMでは、筋肥大の度合いが急激に低下した。

20%1RMは100㎏ベンチプレスができる人にとってのバーのみに相当するので、かなり軽い。

以上のことから、オーバーロードが達成できているなら、20%1RM以上の重量であれば筋肥大は発生する。

重量オーバーロードと回数オーバーロードの比較

基本的には、重量オーバーロードと回数オーバーロードに筋肥大における有意差はない。例えば重量より回数でオーバーロードした方が多く筋肥大するようなことはない。逆も然り。

スクワット、レッグエクステンション、カーフレイズ、シーテッドカーフレイズで、使用重量をそのままにして回数を増やすグループと、回数をそのままにして重量を伸ばすグループに分けて筋肥大の差が調査された。この研究の実験期間は8週間で、実験期間終了後にスミススクワットにて1RMが測定され、大腿直筋と外側広筋、ヒラメ筋と腓腹筋での筋肥大が測定された。この研究の被検者は43人で重量群は男性13人女性9人、回数群は男性21人女性7人であった。

結果として、大腿直筋では回数の方がやや多く筋肥大が見られ、筋力に関しては重量群の方が増加したが、その他の有意差は見られなかった。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36199287/及びhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38286426/参照。

この研究では回数オーバーロードと重量オーバーロードでの筋肥大効果が比較された。結果として、大腿直筋に関しては回数の方が重量よりも多くの筋肥大が報告された。外側広筋でも同様の結果を報告する文献がみられるので、大腿四頭筋に関してはある程度の重量まで到達したら回数オーバーロードを優先すると良いかもしれない。

ただ他の筋肉では有意差が見られなかったので、基本的には回数でも重量でもオーバーロード出来ていれば筋肥大は発生する思われる。またこれらの研究結果は筋力を伸ばすには重量を伸ばすという先の研究結果を補強している。

以上のことから、基本的には筋肥大においてオーバーロード間での有意差はないといえる。

重量選択と筋肥大様式の違い

重量設定によるオーバーロードの有意差はないが、筋肥大の内容(質)には差がある。なぜなら筋肥大には筋原線維肥大と筋形質肥大が存在し、それらのトリガーは異なるからだ。

筋原線維肥大も筋形質肥大も共に筋肥大だが、結果までのトリガーとプロセスが異なる。

筋原線維肥大は筋繊維の最小単位かつ筋繊維の収縮に関与する組織である、筋原線維が肥大する現象だ。一方筋形質肥大は筋形質を覆う細胞膜が肥大することで、筋形質(細胞における細胞質にあたる部分)の体積が大きくなる現象だ。

どちらも筋肥大という結果をもたらすが、筋原線維肥大は収縮のための組織が大きくなるため筋肥大に追加して筋力向上効果を持つ。筋形質肥大では筋力向上は起こらない。

筋形質肥大についてはこちらで解説しているので参照してほしい。

筋原線維肥大のトリガーは、トレーニングを通じた物理的な張力が筋繊維にかかることで発生する。一方で運動中に蓄積する代謝物やパンプが筋形質体積を増加させ、内側から細胞膜に張力がかかることで筋形質肥大のトリガーが発生する。

先に挙げた複数の研究論文で、低重量群と高重量群で筋肥大に有意差はなかったが高重量群の方が筋力が有意に向上した、という一貫した結果が報告されている。

この結果と筋肥大様式の違いを合わせると、「高重量を使用すると筋肥大に占める筋原線維肥大の割合が多くなり、低重量を使用すると筋肥大に占める筋形質肥大の割合が高くなる」と解釈できる。

筋原線維肥大はメカニカルテンションをかけながら使用重量を伸ばすことで達成でき、筋形質肥大は対象筋に短時間で集中的にメタボリックストレスをかけることで達成できる。つまり低重量高回数トレーニングの方が筋形質肥大を起こしやすい。

以上のことから、重量の違いで筋肥大に差はないが、筋肥大の様式には違いがある。

筋原線維肥大の重要性

筋形質肥大に全振りすればよいのではという意見が出てきそうだが、長期的なオーバーロードには筋原線維肥大が必要だ。なぜなら最終的にオーバーロード出来る要素は使用重量(≒筋力)のみになるからだ。

1セッション当たりのセット数にはある程度の閾値がある。詳しくはこちらを参照してほしい。そして筋原線維肥大も筋形質肥大もいい塩梅で狙えるレップ数が存在する。これについては後述する。

セット数オーバーロードと回数オーバーロードには閾値があり、それらが最適化されてかつ仕事率も最適化した場合、最終的にオーバーロードできる要素は使用重量(≒筋力)のみになる。

以上のことから、長期的オーバーロードには筋原線維肥大が必要だ。

回数(レップ数)オーバーロード

価値あるレップ

1セットのすべてのレップが同等の筋肥大効果を有するわけではない。なぜなら限界に近いほど動員される筋繊維が多くなるからだ。

動員される筋繊維が多いほど対象筋にかかる負荷は大きくなるので、最後のレップの方が最初のレップよりも筋肥大における価値は高い。

以上のことから、筋肥大のためには限界に近いレップを狙うことが絶対条件といえる。トレーニングボリュームを稼ぐことができるからといってレップを稼げばよいわけではない。効果の高いレップを稼ごう。

この結論はサイズの原理と筋肥大誘発レップに基づいて導かれる。サイズの原理はこちら、筋肥大誘発レップはこちらを参照してほしい。

高回数への懐疑

限界近くまで反復する条件だけならば、高重量低回数よりも低重量高回数の方が筋肥大効果が多くなる。なぜなら1セット間で対象筋にかかる総負荷が高くなるからだ。

助走のレップでも筋繊維は動員されるので、むしろ高回数の方が限界まで行った際の総負荷は高くなる。例えば20レップと8レップでは、本当の限界までやった場合20レップの方が総負荷が高い。

結論として、6~12回できる重量が筋肥大を狙う上で効果的だ。これはエネルギー供給系と筋原線維肥大及び筋形質肥大のトリガーを理由としている。また高回数を優位とする理論は、肉体的限界は心理的限界の後に来ることと、過度なエネルギー消費が必要になることを無視しているので、再現性が低い。

エネルギー供給系概要

回数は大きく低回数(1~5回)、中回数(6~12回)、高回数(12回以上)の3つに分けられる。この基準はエネルギー供給系に基づく。

ヒトの生命活動の継続のためにATPは産出される。ATPが加水分解によってADPに分解されるときに放出されるエネルギーは筋肉の収縮に使用される。

ATPを産出する過程はATP-PCr系、解糖系、酸化的リン酸化系の3種類があり、酸素の有無で無酸素系(ATP-PCr系、無酸素解糖系)と有酸素系(有酸素解糖系、酸化的リン酸化系)に分けられる。

それぞれのATP産出過程は、ATP-PCr系、無酸素解糖系、有酸素系の順に複雑になる。翻すとATP-PCr系が最速でATPを産出できることを意味している。

つまり瞬発的な運動若しくは高重量を扱う低回数の運動では使用されるエネルギーの多くがATP-PCr系から、中回数の運動では無酸素解糖系から、高回数の運動では有酸素系から供給される。

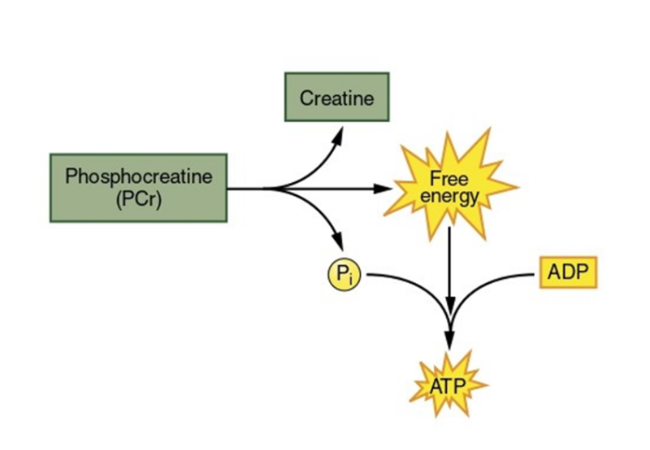

ATP-PCr系はリン酸とADPが結合することでATPが再生される。ATP再生に使用されるエネルギーは、クレアチンリン酸がクレアチンとリン酸に分解された際に生じたエネルギーに由来する。

ATP-PCr系は他の供給系と比較して組織を介してATPが産出されないので過程が単純で、即座にエネルギーを供給することができるというメリットを持つが、持続的にエネルギーを供給することができないというデメリットも持つ。

出典:Physiology of Sport and Exercise 5th edition p55

解糖系はグルコースを分解することでATPを産出する。無酸素解糖系と有酸素解糖系の違いは過程の最後でつくられるピルビン酸の性質で、無酸素系ではピルビン酸は疲労物質である乳酸に変換される。一方で有酸素系ではピルビン酸は乳酸ではなくアセチルCoAに変換される。そしてアセチルCoAは有酸素系のクエン酸回路に入りATP産出に利用される。

無酸素解糖系の特徴は乳酸の蓄積にある。解糖系エネルギーが支配的になっている際の乳酸濃度は安静時の25倍に達するといわれ、乳酸が筋肉内に蓄積し筋肉が酸性化すると、解糖系酵素の機能が低下しグリコーゲンのさらなる分解が抑制される。さらに乳酸による筋肉の酸性化により筋繊維が収縮するために必要なカルシウム結合が阻害される。

以上のことから、嫌気性解糖により蓄積される乳酸は疲労を誘発し、運動の継続を困難にする。

有酸素系の場合疲労物質である乳酸をアセチルCoAに変換することで、上記のような事態を回避し長期的運動が可能になる。有酸素系での脂質からのATP産出についてはここでは解説しない。

回数の最適化

高回数トレーニングでは成長ホルモンやテストステロンといったホルモンの分泌が増加するため、高回数トレーニングはホルモンの観点から筋肥大に貢献すると主張される。しかし筆者はこの意見には反対する。理由は以下に示す。

まず内因性ホルモン分泌は筋肥大に貢献する度合いが少ない。トレーニングを通じて分泌される内因性ホルモンは外部から投与されるホルモンの量と比較してきわめて少なく局所的だ。例えばトレーニングによる内因性テストステロン血中濃度の増加はトレーニング後3時で通常に戻る。

次に中回数トレーニングより筋肥大のトリガーを発生させる能力に劣る。メタボリックストレスには水のむくみや代謝物蓄積といった細胞内の体積の変化と、前述したホルモン分泌の二つがある。筋形質肥大のトリガーはトレーニングを通じて細胞膜に内側から張力が発生することで、ホルモンを分泌させることではない。

以上のことから、メタボリックストレスによる内因性ホルモン分泌が筋肥大に貢献する度合いは少ない。

低回数も中回数も共に筋肥大に貢献するが、特に中回数の方が筋肥大に大きく貢献する。なぜなら中回数の方が低回数よりも無酸素解糖系がエネルギー供給に置いて支配的になるからだ。

低回数のトレーニングは使用されるエネルギーがATP-PCr系によって賄われるが、中回数のトレーニングは無酸素解糖系によって賄われる。中回数トレーニングでは代謝物が大きく増加する特徴があり、この特徴は低回数及び有酸素系が優位になる高回数にはない特徴だ。なぜなら有酸素系は代謝物をATPに変換することで継続的な運動を可能にしているからだ。

また中回数トレーニングは急性的な細胞水和の増加を引き起こす。これは「パンプ」といわれる現象である。パンプの結果として細胞外と細胞内で圧力が変化し、浸透圧の関係から細胞内への水分の流入が促進される。この現象が筋形質肥大に効果的なことはここまで読んでいれば理解できるはずだ。

以上のことから、筋原線維肥大も筋形質肥大も良いバランスで見込める回数は中回(6~12回)で、この回数が筋肥大に置いて最適であるという結論が導かれる。RM法に基づくと67%1RM~85%1RM程度だ。

「6~12回できる重量を向上させていく」ことが重量及び回数オーバーロードの基本となる。例えばレッグエクステンションで8~10回を狙う場合、まず8回できる重量をRM換算表に基づいて算出し、その重量が10回できるように回数オーバーロードをする。10回できるようになったら11回を狙うのではなく、RM換算表に基づいて8回できる重量を算出し重量オーバーロードをする、このようにオーバーロードをすると良い。

最後に

この記事では、重量オーバーロードと回数オーバーロードについて解説した。

重量と回数はRM換算表に基づいて相互に関連している。低重量でも高重量でもオーバーロードが達成されていれば筋肥大は発生し筋肥大のに有意差はないが、重量の違いは筋肥大様式に影響を与える。高重量は筋原線維肥大、低重量は筋形質肥大を促しやすい。長期的なオーバーロードには筋原線維肥大が必要になる。

筋肥大には「価値あるレップ」が重要であり、限界に近い反復が求められる。エネルギー供給系及び筋肥大のトリガーから考えると、6~12回できる重量の範囲でオーバーロードを達成することが最適と考えられる。

この記事の内容を理解することで、読者の重量と回数に関する悩みはほとんど解決されるはずだ。読者の悩みが解決できたならうれしい。

トレーニングボリュームを構成する要素として他にセット数とテンポがある。セット数に関してはこちら、テンポについてはこちらを参照してほしい。

コメントを残す