このような悩みを持っていないだろうか。

・筋肥大にはなぜオーバーロードが重要なのか。

・様々なトレーニング法のどれが一番オーバーロードに効率的かわからない。

・恒常性は筋トレにどうやって関わるのだろうか。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.恒常性を基に筋肥大を解説。

2.筋肥大トレーニング法への向き合い方を提案。

筋肥大を達成するうえで漸進的オーバーロードは必然である。なぜなら筋肥大はヒトの恒常性を保つための適応能力だからだ。以下では恒常性と筋肥大の関係を解説していく。この記事を読むことで筋肥大トレーニングに漸進的オーバーロードが必然であることと、トレーニング法はそれを発生させる手段にすぎないことが分かる。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が恒常性と筋トレの原則を解決しよう。

恒常性から筋肥大を見る

恒常性と筋肥大の関係

ヒトの身体の生理学的現象は身体の恒常性維持のために発生する。なぜなら継続的に生きる必要があり、恒常性が破壊された状態が続くとヒトは死ぬからだ。

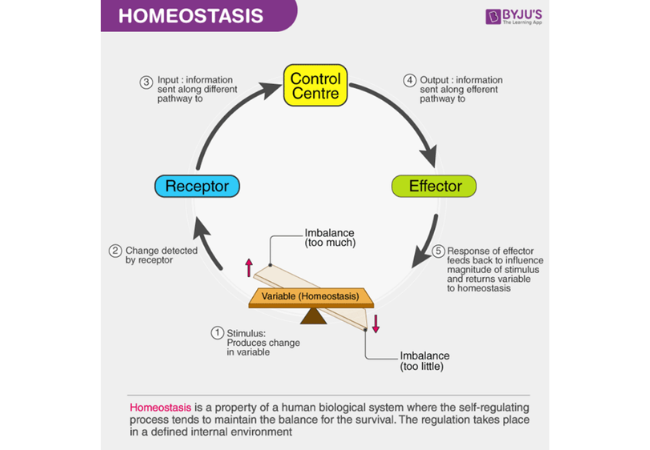

恒常性は、身体が生存し正しく機能するために必要な身体のシステムのバランスが取れている状態をいい、恒常性を通じて体内レベルが体内外の変化に対応して正常なレベルに維持される。

https://byjus.com/biology/homeostasis/より引用。①外部環境の変化に伴う恒常性の一時的破壊→②受容器の変化の受信→③コントロールセンターへのシグナル→④ストレス応答、といったサイクルを通して、環境適応という形で身体の恒常性は維持される。

指をナイフで切った時を想像する。ナイフによる出血は外部環境の変化に伴う恒常性の一時的破壊である。出血が回復しないとヒトは出血多量で死ぬ。出血がヒトの身体に伝達され、出血を止めるために血小板が患部でつくられる。出血時に細菌が侵入した場合は炎症反応が発生し、免疫機能の低下を防止する。

以上のサイクルで切り傷での出血が止まりいつもの生活を営める。これが恒常性の回復である。

上記の出血の際の反応はまさに恒常性サイクルで、ヒトの持つ生理学的機能はすべてこの側面を持つ。筋肥大もこれに従う。

筋肥大は身体の持つ環境適応能力の一つで、ヒトは特定の恒常性の一時的破壊を既存の筋繊維を太くする(=筋原線維肥大)、若しくは細胞膜を大きくする(=筋形質肥大)で克服する。ヒトは身体の外部環境の変化による恒常性の破壊に対して、筋肥大という形で反応するのだ。

筋肥大トレーニングの持つ必然

筋肥大トレーニングが持つ必然は恒常性の一時的破壊である。これこそが筋肥大のトリガーである。我々は筋肥大のために、自分の意志でトレーニングを通して恒常性を一時的に破壊しないといけない。

筋肥大トレーニングは恒常性を一時的に破壊する行動である。恒常性サイクルを基に筋肥大の一連の流れを示すと以下のようになる。

①筋力トレーニングで恒常性が破壊される。(=筋肥大のトリガー)

②恒常性破壊を身体の受容器が受信する。

③体内がシグナルを感知しホルモン分泌が変化する。

④筋肥大によって恒常性の一時的破壊を克服。(=環境適応)

筋力トレーニングどうやって恒常性を一時的に破壊するか。筋肥大がストレス応答に対する環境適応能力であることを考えると、前回のトレーニングよりも1%でもいいから過負荷を達成することで恒常性が破壊されることになる。

筋力トレーニングで恒常性を破壊できたら、身体が刺激を受信しホルモンの分泌を変化させる。そして休養と栄養を摂ることで筋肥大が達成される。

また筋肥大の持つ環境適応という特徴から、継続的筋肥大には筋力トレーニングの負荷は漸進的に高くなる必要がある。なぜならヒトは100㎏の重りを挙げることができないからそれを筋原線維肥大という形で挙げられるようにするからだ。またトレーニング中の代謝物の蓄積やパンプに筋形質の容量が耐えられないので、筋形質肥大という形でそれを克服するからだ。

100kgの重りを10回挙げられるなら、同じ重さを同じ回数扱ったとしても筋肥大する必要はない。筋肥大を達成するには、次は101㎏に挑戦したり11回に挑戦する必要がある。この原則を漸進的オーバーロードという。

筋肥大という環境適応能力を引き出すには、筋力トレーニングで一時的に恒常性を破壊しなければならず、恒常性破壊には継続的なオーバーロードが必要になる。これが筋肥大トレーニングの共通事項だ。

筋肥大トレーニング法への向き合い方

筋肥大トレーニング法

筋肥大はヒトの持つ生理学的機能の一つで、筋肥大にはオーバーロードが必須と理解できた。これは生理学的真理でヒトがヒトである以上変わらない。

漸進的オーバーロードは共通項だがそれを実現するトレーニング法は多岐にわたる。トレーニング法の良し悪しについて多くの文献で議論されているが、トレーニング法は優位性を議論する分野ではない。なぜならそれらは手段が異なるだけで目的は同じだからだ。

例えばメカニカルテンションを重視したトレーニングやメタボリックストレスを重視したトレーニング、マスキュラーダメージを重視したトレーニング、そのほかブロスプリットやPPL、全身法など多くのトレーニング法がある。

それらは結果(筋肥大)へのアプローチは異なるが、ケガ無くオーバーロードできているなら全て正しいトレーニング法である。

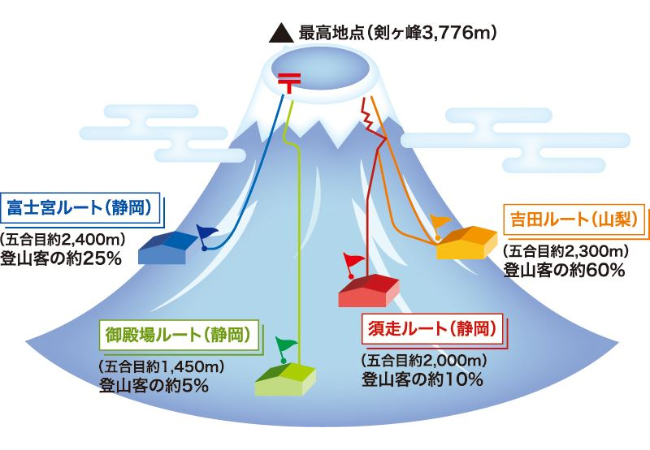

筋トレは登山や数学に似ている。登山は目的である登頂を複数のルートから目指すことができる。数学では一つの解の導き方は複数ある。

筋肥大を達成しているヒトはそれぞれ独自のトレーニング方法を持っている。「筋肥大とはヒトの持つ環境適応能力の一つで、筋力トレーニングでは一時的恒常性破壊を起こすことが目的」という原則は変わらないが、その原則を導くトレーニング方法は複数あるのだ。そしてそれらには独自の強みがある。

https://trickytour.jp/fuji/column/beginners.htmlより引用。富士山の登山ルートには複数の登山ルートがあり、登頂速度、初心者向け、景観等の特徴がそれぞれのルートに存在するが、最終的にはどのルートも頂上に到達する。

以上のことから、ケガ無くオーバーロードが達成できるならトレーニング方法は不問である。

トレーニング方法を分析するときに見るべきところは奇抜さではなく再現性である。オーバーロードを達成すルればするほどケガする可能性が高くなるので、読者にとって再現性が高いかどうかを見る。再現性が担保できたなら方法は好きなものを選べばよい。

また一つのトレーニング法は結果が出るまでに時間がかかるので、これだと決めたトレーニング方法は最低でも半年以上は続けてほしい。トレーニング法の良し悪しは数週間程度では判断できない。これは登山も同じで、Aルートで5合目まで登ってBルートに移動したり、もう一度Aルートに戻ったりすると頂上にはたどり着かない。

論文で自分の好きなトレーニング方法や種目の効果がないと報告されていても、被検者と土kyさの環境や性質、骨格は違うし、結果はいつも同じではない。論文が参考文献として有効な理由は論文の構造が再現性を担保するものになっているからで、論文自体に理由はない。また論文はやろうと思えば研究や実験の仕方を恣意的に操作することもできる。論文作成の期間や費用、環境が整っていないない場合はなおさらである。

つまり論文は参考にする資料の中でマシなものにすぎない。自分に合うと思いそれでケガ無く筋肥大できているなら、その種目と方法は読者にとって正解である。

最後に

この記事では恒常性から筋トレの原則を解説した。

恒常性は身体の安定状態を保つ仕組みで、筋力トレーニングによって一時的に恒常性を破壊することが筋肥大のトリガーとなる。身体は破壊に適応するために筋肉を大きくし恒常性を回復させる。そのため筋肥大トレーニングでは漸進的オーバーロードが不可欠となる。

また筋肥大を達成する手段であるトレーニング法は多様だが、再現性が高く漸進的オーバーロードができていれば正解である。

この記事が読者の悩みを解決できたならうれしい。

コメントを残す