このような悩みを持っていないだろうか。

・筋肥大を起こす刺激にはどのようなものがあるのだろうか。

・メタボリックストレスとマスキュラーダメージとは何で効果はあるのか。

・メカニカルテンションを高める方法を知りたい。

この記事はこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.マスキュラーダメージの定義と応用を解説。

2.メタボリックストレスの定義と応用を解説。

3.メカニカルテンションの定義と応用を解説。

筋肥大を起こす刺激にはマスキュラーダメージ、メカニカルテンション、メタボリックストレスの3様式が存在する。3つを理解することは自分が求める結果を引き起こすためのトリガーを理解することを意味する。なぜなら3様式全て筋肥大に貢献するが発生させるトリガーが異なる。

以下では、3様式の定義、どのように筋肥大に貢献するか、筋力トレーニングにどう応用するかまで解説する。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が3様式を解説しよう。

マスキュラーダメージの定義と応用

マスキュラーダメージ

マスキュラーダメージとはまさしく筋繊維の損傷である。

骨格筋がマスキュラーダメージを受けると、筋繊維の細胞膜と基底膜の間が損傷し、身体は損傷を治すために成長因子を放出する。

マスキュラーダメージは強い負荷が骨格筋に与えられたときに発生する。具体的にはストレッチ種目やエキセントリック収縮、慣れていない種目を行ったときに発生しやすい。

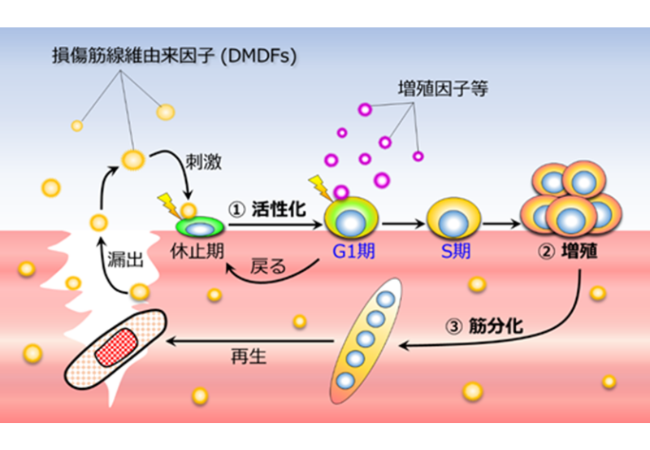

マスキュラーダメージとサテライト細胞、そしてIGF-1は密接な関係がある。なぜならマスキュラーダメージによって損傷を受ける場所にはサテライト細胞が存在しており、マスキュラーダメージによってサテライト細胞が活性化するからだ。

マスキュラーダメージはサテライト細胞の持つ細胞の分化、回復及び増殖を活性化させるトリガーと考えられる。筋繊維の損傷により、損傷筋繊維由来因子が発現し、サテライト細胞の分化、増殖が活性化する。

IGF-1とは、下垂体前葉で分泌された成長ホルモンを基に肝臓で生成されるホルモンで、サテライト細胞にある受容体と結合することで作用を発揮する。

マスキュラーダメージによって活性化したサテライト細胞にある受容体IGF1Rに、体内で分泌されたIGF-1が結合することで細胞の増殖と分化が促進される。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12891709/及びhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11007571/参照。

以上のことから、マスキュラーダメージはサテライト細胞内のIGF-1受容体活性化に適しており、IGF-1を介した筋肥大に貢献しやすいといえる。IGF-1はmTOR等のタンパク質合成のスイッチとなる分子を刺激する。

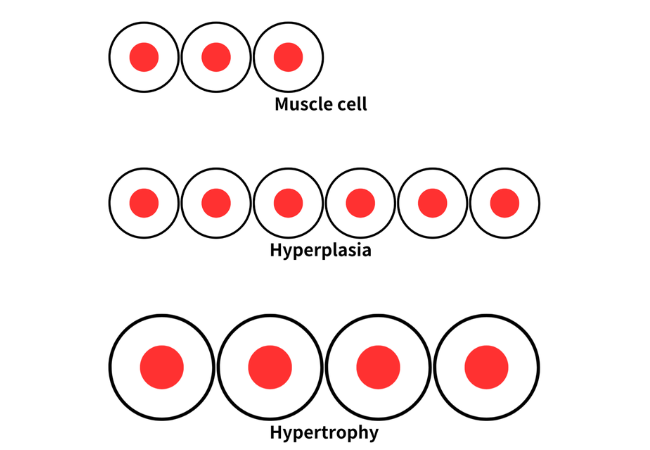

ちなみにIGF-1の活性化で筋繊維の新たな形成、つまり筋形成(Hyperplasia)という現象が発生すると示唆されるが、青年期以降のヒトでの過形成を報告する文献や研究がほとんど存在しないため再現性は低い。

応用

マスキュラーダメージを利用した筋肥大効率を高めるには、食餌や睡眠の最適化が重要だ。なぜならマスキュラーダメージは成長ホルモン及びIGF-1を介した筋肥大に貢献するからだ。IGF-1濃度と成長ホルモン濃度には相関があり、成長ホルモンの分泌量は食事や睡眠の最適化で増加する。

以上のことから、マスキュラーダメージの効果を高めるには食餌と睡眠を徹底し成長ホルモン分泌量を増やすことが重要になる。

次に、マスキュラーダメージは弱点部位の改善に効果的だ。なぜならIGF-1を介した筋肥大が局所的な肥大に利用できるからだ。

運動と間質液中の成長ホルモン及びIGF-1の濃度と、それらと発汗の関連性を調査した研究では、9人(うち女性3名)に50分の中強度トレーニングをさせ、運動中に皮膚間質液と血液を収集した。他の7人(うち女性4名)に成長ホルモン及びIGF-1を皮膚間質液に投与し、その影響と発汗量を評価した。

結果として、運動によって成長ホルモンとIGF-1が皮膚間質液内で増加すること、運動誘発性発汗は皮膚間質液及び血中の成長ホルモンと関係があるが、運動による血管拡張に両ホルモンは関係ないことが報告された。

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-024-05448-9参照。

この研究から、運動誘発性発汗が成長ホルモン及びIGF-1の局所的分泌によって発生することが分かる。つまりIGF-1は運動によって発汗した部位に局所的に作用するといえる。

以上のことから、マスキャラ―ダメージによる筋肥大は局所的に引き起こすことが可能で、弱点改善に利用できる。

マスキャラ―ダメージの特徴から、マスキャラ―ダメージを狙うトレーニングはできるだけストレッチ種目かつピンポイントを狙う種目を選ぶと良い。このような選定をすることで狙った部位以外へIGF-1が作用することを防ぐことができる。狙った部位のみを狙えているかどうかは、対象筋のみが発汗しているかどうかを基準にする。

例えば身体全体が汗を書くようなトレーニング(パワーフォームでのスクワットやベンチプレス等)は、全体的な大きさを獲得するうえでは効果的だが、弱点克服やボディビルディング特化トレーニングとしては適していない。なぜなら内臓を含む全身のIGF-1レベルを上げてしまうからだ。

メタボリックストレスの定義と応用

メタボリックストレス

メタボリックストレスとは、筋収縮を通じて分泌されるホルモンや蓄積される代謝物によって筋繊維に与えられる刺激である。

トレーニングを通じて内因性のホルモンが分泌される。IGF-1や成長ホルモン、テストステロンといった筋肥大に貢献するホルモンはトレーニング中に分泌され、特に中~高回数のトレーニングで分泌されることが多くの文献で報告されている。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2262468/、https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8458810/、https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.2001.280.3.E383?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org参照。

筆者は内分泌系ホルモンの増加を目的にメタボリックストレスを採用する必要はないと考えている。なぜならメタボリックストレスによるホルモン増加は局所的であるから、またホルモン分泌は筋肥大の直接的なトリガーではないからだ。

メタボリックストレスによる内分泌系ホルモンの増加は筋肥大のトリガーではなく、トリガー発生から筋肥大が起こるまでの過程をを円滑にするものである。

例えるならばパスタにおけるミートソースのようなものである。パスタがなければパスタは作れないが、ミートソースがなくてもツナや納豆などを使えばパスタは作れる。メタボリックストレスによる内分泌系ホルモンの増加は筋肥大効率を高めるかもしれないが、筋肥大のトリガーとなりうる刺激がなければそれらは意味をなさない。

またトレーニングによる内分泌系ホルモン増加はトレーニング後3時間程度しか増加せず、かつ外部投与される量と比較すると量が少ない。例えば週3回トレーニングする場合ホルモンが増加するのは1週間の9時間程度で全体の5.35%だ。

この程度の内分泌系ホルモン増加を気にするより、睡眠の徹底やホルモンに基づいた栄養戦略を徹底するほうが、週当たりの内分泌系ホルモン増加量は増える。さらにメタボリックストレス以外の様式でも内分泌系ホルモンは局所的に増加する。

以上のことから、内分泌系ホルモンの増加を目的にメタボリックストレスを採用する必要はない。

応用

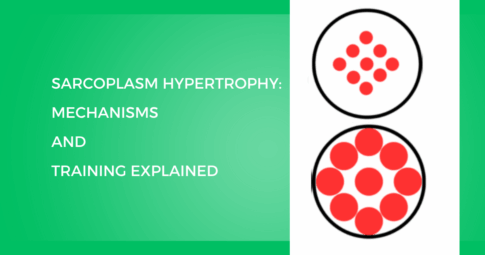

メタボリックストレスを採用する理由は代謝物の蓄積にある。なぜならそれが筋形質肥大のトリガーになるからだ。筋形質肥大は細胞膜に内側から張力を発生させることで引き起こされ、パンプや代謝物の蓄積が細胞膜の体積を増やすことで張力が発生する。これらの代謝物を最も蓄積しやすい刺激はメタボシックストレスである。

以上のことから、メタボリックストレスは筋形質肥大を目的に採用される。

代謝物として乳酸や水素イオン、無機リン酸やクレアチンなどがあげられ、これらの代謝物は無酸素解糖系をエネルギー供給系として主に使用する運動で蓄積される。そして無酸素解糖系は6~12レップの動作で支配的になるので、メタボリックストレスを狙う際は6~12回できる重量に設定する。

13回以上できる重量の場合、有酸素系によるエネルギー供給が増えるので推奨しない。なぜなら有酸素系は代謝物をATPに変換することで長期的運動を可能にするからだ。

メタボリックストレスの目的が代謝物の蓄積にあり対象筋に代謝物を蓄積させることが重要になるので、そのためにも回数は無酸素解糖系が支配的になる6~12回を選択する。

筋形質肥大について詳しくはこちらで解説しているので参照してほしい。

メカニカルテンションの定義と応用

メカニカルテンション

メカニカルテンションとは筋繊維にかかる物理的張力である。そしてメカニカルテンションこそが筋肥大と筋原線維肥大発生の主たるトリガーと考えられている。これについては多くの文献やサイトで解説されているのでここでは詳しく説明しない。

応用

筋繊維にかかるメカニカルテンションを高めるには、爆発的挙上、フルレンジ、エキセントリック収縮が重要となる。なぜならメカニカルテンションは基本的にエキセントリック収縮時に発生するからだ。

コンセントリック収縮を爆発的に挙上することで、仕事率が高くなるとともにⅡ型繊維も多く動員される。またフルレンジで行うことで対象筋の多くの筋繊維にメカニカルテンションをかけられる。

また筋収縮にはエネルギーが必要で、神経伝達のためのカルシウムや水の引き込みのためのナトリウム、ATP産出のためのグリコーゲンなどが必要になる。コンセントリック収縮に時間をかけると筋収縮の時間が長くなり、限りあるエネルギーを使ってしまう。一方骨格筋が引き伸ばされているときは筋収縮時と比較して消費されるエネルギーが少ない。

以上のことから、爆発的挙上、フルレンジ、エキセントリック重視を徹底することが、筋繊維全体にかけるメカニカルテンション高めるうえで重要になる。

エキセントリック収縮を意図的に止めながら降ろすことは非推奨である。なぜなら腱の弾性力を多く使うからだ。動作を止めるたびに筋収縮が起こり、筋収縮が腱を伸ばす。動作を止めるごとに筋収縮によって引き伸ばされた腱が元に戻るために力発揮をする。

このような状況だと、発揮される力は高くなるが力に占める骨格筋の割合は少なくなる。

以上のことから、エキセントリック収縮を意図的に止めながら行うことは推奨しない。

ちなみにパワーリフターは絶対的重量を伸ばすことが目的なので、コンセントリックゆっくり、エキセントリック省略若しくは止めながら行うことが多い。以下にトップレベルのパワーリフターと典型的ボディビルテンポのNick walkerのトレーニングを示す。同じデッドリフトでもテンポが全く異なることが分かる。目的が変われば手段は変わる。

最後に

この記事では筋肥大を起こす刺激3様式を解説した。

マスキュラーダメージは筋繊維の損傷を通じてIGF-1の分泌を促し局所的な筋肥大に貢献する

メタボリックストレスは代謝物の蓄積で筋形質肥大を引き起こし、特に8~12回できる重量が有効である。

メカニカルテンションは筋原線維肥大に直結する最も基本的な刺激で、爆発的挙上やエキセントリック収縮、フルレンジ動作が重要である。

この記事が読者の筋肥大に貢献したならうれしい。各刺激を理解し目的に応じてトレーニングを使い分けることで、効率的な筋肥大が可能になる。

筆者のブログではこのようにトレーニングに関する疑問を生理学の観点から解決しているので、興味があるヒトは筆者の「トレーニング生理学」カテゴリーの記事を読んでほしい。

コメントを残す