このような悩みを持っていないだろうか。

・筋肉つかないのは遅筋が多いからだろうか。

・筋繊維タイプに合わせてトレーニング内容を変えるべきか。

・筋繊維の割合は遺伝で決まるのか知りたい。

この記事ではこれらの悩みを解決する。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.Ⅰ型繊維とⅡ型繊維について解説。

2.筋繊維タイプと筋トレに関する疑問を解決。

結論として、筋繊維タイプを理由にトレーニングを変える理由は存在しない。なぜならサイズの原理に基づいて筋繊維タイプに関係なく筋肥大は発生し、筋繊維タイプの個体差は後天的に小さくなるからだ。

以下ではこの結論に至る理由の筋繊維タイプについて解説する。この記事を読むことで筋繊維太プに関する悩みはほとんど解決されるだろう。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が読者の悩みを解決しよう。

Ⅰ型繊維とⅡ型繊維

筋繊維タイプ

筋繊維すべての特性は同じではない。単一の骨格筋は収縮速度と最大の力を発生させる能力が異なる筋繊維を含んでいる。筋繊維はこれらの特徴を基にⅠ型繊維(slow-twitch、遅筋)とⅡ型繊維(fast-twitch、速筋)に分けられる。Ⅱ型繊維の方がⅠ型繊維よりも最大張力に達するまでの速度が速い。

ヒトの場合Ⅰ型繊維は1種類しか存在しないが、Ⅱ型繊維はさらに、Ⅱa型、Ⅱx型に分類することができる。タイプごとの違いは完全には解明されていないが、Ⅱa型繊維が他のⅡ型繊維より頻繁に運動に採用され、Ⅰ型繊維がⅡa繊維より頻繁に運動に採用される。そしてⅡx型繊維が最も使用頻度が低い。

筋繊維の構成比について、多くの筋肉が50%のⅠ型繊維と25%のⅡa型繊維で構成されており、残りの25%をⅡx型とⅡc型繊維が構成しそのうちⅡc型は1~3%ほどしかない。

このような構成比なのでⅡc型繊維の特性にはわからないことが多い。また運動に占める役割がほとんどないため、以降Ⅱc型繊維についての説明は行わない。この構成比はおおよそを表したもので、筋繊維の構成比は骨格筋の部位や個人等によって異なる。

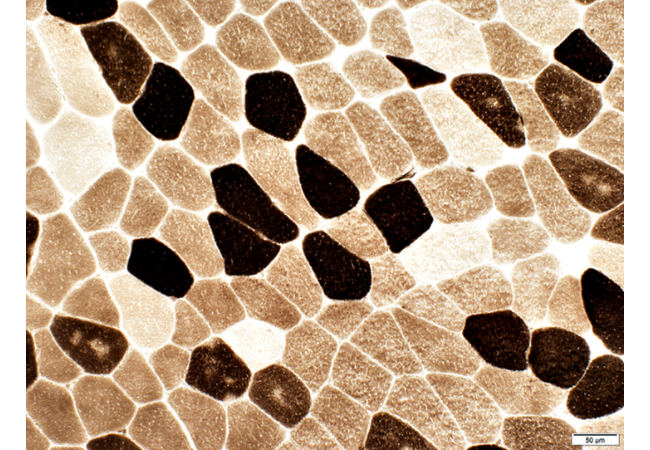

https://neuromuscular.wustl.edu/pathol/fibtype.htmより引用。筋繊維の断面図を電子顕微鏡で観察したもの。黒い筋繊維がⅠ型繊維、一番白い筋繊維がⅡa型繊維、黒と白の中間の筋繊維がⅡx型繊維、Ⅱx型繊維のうちさらにやや黒い筋繊維がⅡc型繊維である。

Ⅰ型繊維とⅡ型繊維の特徴と違い

Ⅰ型繊維とⅡ型繊維は収縮速度と最大張力に差があるが、この差を生み出す違いが両方にみられる。以下では差を生み出す3つの違いを解説する。

①ATPase‘:

ミオシン頭部がアクチンに結合する際にはATPを消費する必要があり、ミオシン頭部にはATPaseといわれる酵素がみられる。ATPaseは加水分解を通じてATPをADPとリン酸に分解し、筋収縮を発生させるためのエネルギーを放出する酵素であり、Ⅰ型繊維は遅いタイプのミオシンATPaseを持ち、Ⅱ型繊維は速いタイプのミオシンATPaseを持つ。

そのため、Ⅱ型繊維ではⅠ型繊維より速くATPが分解され、結果としてⅠ型繊維より速い収縮を実現している。

②筋小胞体の発達:

筋小胞体はカルシウムを貯蔵する役割を持ち、カルシウムイオンが放出されトロポニンが収縮することでミオシン頭部がアクチンと結合し筋収縮が発生する。Ⅱ型繊維はⅠ型繊維よりも発達した筋小胞体を有している。

これはⅡ型繊維が刺激を受けた際に、より多くのカルシウムイオンを筋肉細胞に与えられることを意味しており、これによってⅡ型繊維はⅠ型繊維より速い収縮を実現している。Ⅱ型繊維とⅠ型繊維の直径が同じであれば発揮される力の総量は同じだが、筋繊維の収縮速度の関係からⅡ型繊維の方が同じ直径だとしても3~5倍程度速く収縮できる。これは同じ大きさの脚を持つ人でも、Ⅱ型繊維が多い方が短距離走で有利なことを説明している。

③運動単位:

α運動ニューロンは筋繊維を結び支配する神経で、1つのα運動ニューロンとそれによる神経伝達が起こる筋繊維のすべてをまとめてモーターユニットという。Ⅰ型繊維を神経支配しているα運動ニューロンの細胞体はⅡ型繊維を神経支配しているそれよりも小さく、Ⅰ型繊維のモータユニット内の筋繊維数はⅡ型繊維のモーターユニット内の筋繊維数よりも小さい。

これはⅠ型繊維のα運動ニューロンが支配する筋繊維を刺激した際、Ⅱ型繊維の運動繊維が刺激した際よりも弱い収縮が起こることを意味しており、結果としてⅡ型繊維はⅠ型繊維よりも速く最大張力に到り、強い力を生み出せる。

Ⅰ型繊維とⅡ型繊維の運動への動員のされ方はサイズの原理から理解できる。サイズの原理の理解はトレーニングで多くの筋繊維を動員することにおいて重要なので、気になるヒトはこちらを参照してほしい。

筋繊維タイプと筋肥大の関係

Ⅰ型繊維の筋肥大

筋繊維タイプの特徴からⅡ型繊維の方がⅠ型繊維よりも筋肥大しやすいことが分かる。なぜならⅠ型繊維はⅡ型繊維よりも持久的運動に働くからだ。Ⅰ型繊維はヒトの身体にとって肥大させるメリットが少ない。しかしⅠ型繊維であっても筋肥大する。

Ⅰ型繊維は漸進的過負荷を与えた場合Ⅱ型繊維と同様に筋肥大することが報告されている。また持久的運動では筋繊維の肥大が見られなかった。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11350263/及びhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29447936/参照。

以上のことから、Ⅰ型繊維は十分な負荷を与えた際にはⅡ型繊維と同様に肥大すると考えられる。サイズの原理からⅡ型繊維が動員されるためにはⅠ型繊維も動員されないといけないのだから当然といえば当然だが。

筋繊維タイプの割合は先天的か後天的か

Ⅰ型繊維は筋肥大するが、役割から考えてⅡ型繊維よりも筋肥大しにくい。例えばヒラメ筋は全体の80%以上がⅠ型繊維で、これがヒラメ筋が筋肥大しにくい理由と考えられる。そして筋繊維タイプの割合は同じ部位であっても個体差がある。

以上のことから先天的にⅡ型繊維が多い人の方が筋肥大が起こりやすい。筋繊維タイプは先天的かそれとも後天的な要素だろうか。

1977年に行われた研究では、一卵性双生児と二卵性双生児でのⅠ型繊維とⅡ型繊維の割合について調査された。二卵性双生児と異なり一卵性双生児の男子と女子は、筋繊維の割合がほとんど同じであった。

この研究から、出生時の筋繊維の割合は先天的に決定し個体間で異なることが分かる。

しかし筋繊維の割合は後天的に変化することが報告されている。

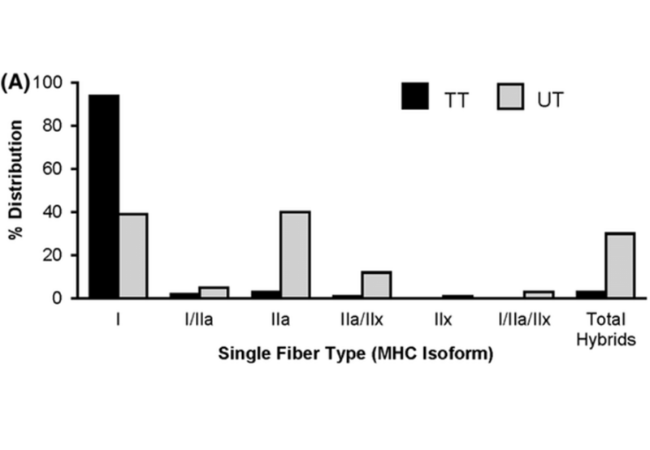

運動習慣の異なる一卵性双生児の筋繊維の割合と運動パフォーマンスについて30年間にわたり調査した研究を見てみよう。この研究の被験者の一卵性双生児の男性のうち、片方は継続的に持久的運動を行い、もう片方の男性に運動習慣はなかった。結果として、運動習慣のある男性はⅠ型繊維の占める割合が多く、運動習慣のない男性のⅠ型繊維とⅡ型繊維の割合は、半々程度だった。

https://www.researchgate.net/publication/326398362_Muscle_health_and_performance_in_monozygotic_twins_with_30_years_of_discordant_exercise_habits参照。UT:一卵性双生児のうち運動習慣のない男性、TT:一卵性双生児のうち運動習慣のある男性。

純粋筋、ハイブリット筋

先の研究で、「筋繊維の割合は先天的に決まるが後天的に変化する」ことが分かった。このような事態が発生するのはⅠ型繊維とⅡ型繊維の中に、純粋筋とハイブリット筋なるものが存在するからだ。

Ⅰ型繊維とⅡa型繊維、Ⅱx型繊維には、純粋筋という特定の筋繊維の性質のみを持つ筋繊維と、ハイブリット筋と呼ばれる他の筋繊維の持つ性質を併せ持つ筋繊維が存在することが明らかになっている。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1148850/及びhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31784473/参照。

研究によると、トレーニングの性質によりⅠ型繊維のハイブリット筋はⅠ型繊維かⅡa型繊維に、Ⅱa型繊維のハイブリット筋はⅡa型繊維かⅡx型繊維に、Ⅱx型繊維のハイブリット筋はⅠ型繊維かⅡa型繊維かⅡx型繊維へと変化できると示唆されている。

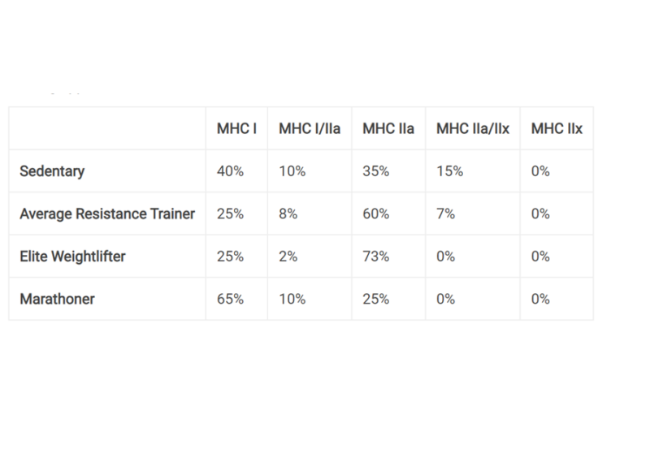

さらに継続的に運動を行うヒトは、筋繊維全体に占めるⅠ型繊維とⅡa型繊維の割合が高くなる傾向にある。

https://www.hituni.com/exercise/impact-training-muscle-fiber-types/より引用。運動習慣のない人、筋力トレーニング初中級者、ウエイトリフター上級者、長距離走者の筋繊維の割合を示した図。 継続的にトレーニングを行うと持久力が必要となり、Ⅰ型繊維とⅡa型繊維の割合が高くなると示唆される。(MHCⅠ:Ⅰ型純粋筋、MNCⅠ/Ⅱa:Ⅰ型ハイブリット筋、MHCⅡa:Ⅱa型繊維、MHCⅡa/Ⅱx:Ⅱa型ハイブリット筋、MHCⅡx:Ⅱx型純粋筋)

Ⅰ型繊維の多い部位は高回数が良くⅡ型繊維の多い部位は低回数が良いといわれるが、Ⅰ型繊維の多いカーフの筋肥大効果を低回数群(20~30回)と高回数群(6~10回)で比較した研究では筋肥大に有意差がないことが報告されている。

カーフのトレーニングで高回数が選ばれる理由は、低回数の方がカーフ以外の筋肉を使って動作することを抑制できるからだ。これは腹筋のトレーニングで低回数が選ばれる理由と同じで、筋繊維タイプを理由にしていない。

筋繊維のタイプに関係なく筋肥大は発生すること、筋繊維のタイプは運動習慣に依存して後天的に変化すること、行うトレーニングに依存して最適な筋繊維比率に変化することを考えると、筋繊維のタイプを考慮してトレーニングを変える必要なない。

最後に

この記事では筋繊維タイプの違いを解説した。

筋繊維は主に持久力に優れたⅠ型繊維(遅筋)と、瞬発力に優れるⅡ型繊維(速筋)に分かれ、Ⅱ型繊維はさらにⅡa・Ⅱx・Ⅱcに分類される。Ⅱ型繊維は収縮速度が速く筋肥大しやすい。一方Ⅰ型繊維も高負荷でのトレーニングにより筋肥大する。

筋繊維の割合は先天的に決まるが運動習慣によって後天的に変化する。これは筋繊維に純粋筋とハイブリッド筋が存在し、トレーニングに応じて性質が変化するからだ。継続的なトレーニングによりⅠ型繊維とⅡa型繊維の割合が増え、筋繊維タイプの個体差は小さくなるので、筋繊維タイプを気にする必要がない。、継続的なトレーニングが重要だ。

この記事が読者の悩みを解決したならうれしい。

筆者は他にもトレーニングに関する疑問を生理学の観点から解説している。気になるヒトは「トレーニング生理学」カテゴリーに記事を参照してほしい。

コメントを残す