このような悩みを持っていないだろうか。

・肝臓の数値が気になるな。

・肝臓の健康のために何ができるだろうか。

・そもそも肝臓はどうやって健康に寄与するのだろうか。

この記事ではこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.肝臓の機能を解説。

2.肝機能最適化戦略と施策を解説。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が肝臓について解説しよう。

肝臓の機能

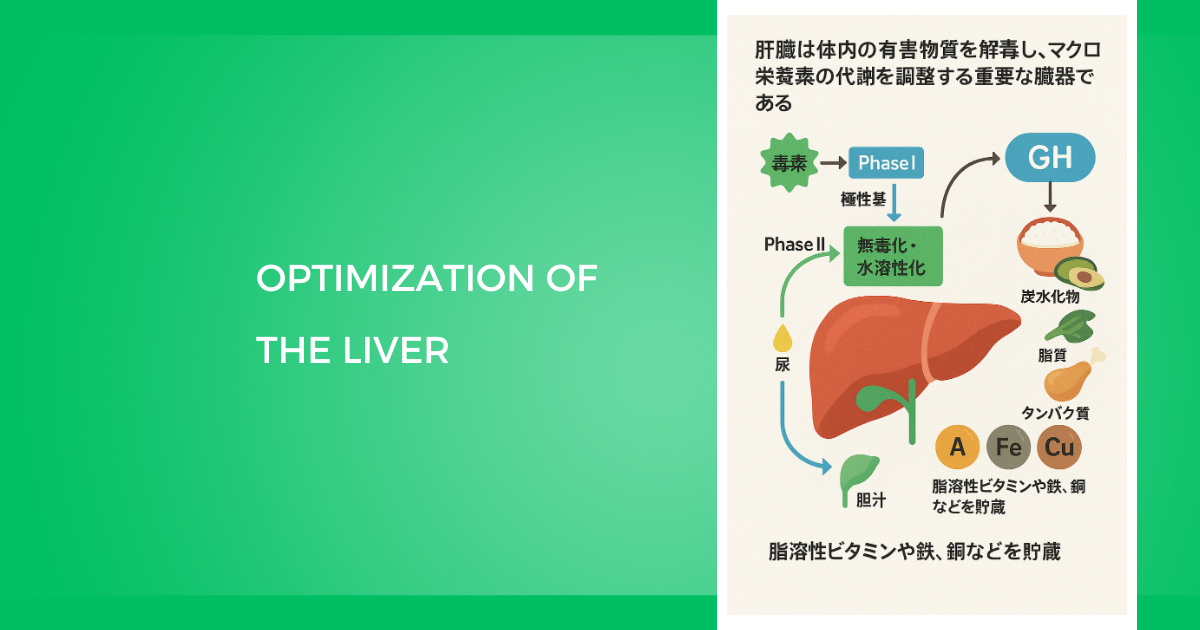

解毒作用

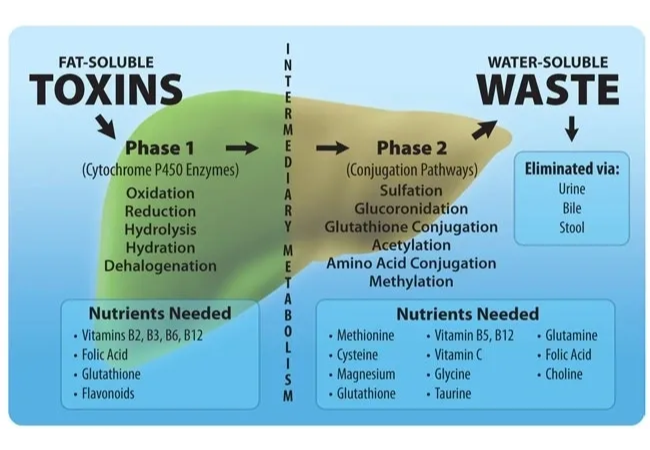

肝臓の解毒作用は、体内に入ったアルコールや薬物、ホルモンの代謝産物、アンモニアなどの有害物質を分解、排出する機能である。肝臓の解毒作用は「P450酵素系(Phase I)」と「抱合反応(Phase II)」の二段階で進む。

まず有害物質は血液(特に門脈血)に乗って肝臓の類洞(sinusoid)に届き、肝細胞に取り込まれる。次にシトクロムP450酵素群(CYP450)が働き、酸化や還元、加水分解などの化学反応で物質の構造が変わる。この段階の目的は親油性(脂溶性)物質に極性基(-OHや-COOHなど)を導入し、それを水に溶けやすい構造へ変化させることである。

PhaseⅠの過程でフリーラジカル等の活性酸素が発生する。

PhaseⅡではPhaseⅠできた代謝物に対してグルクロン酸抱合や硫酸抱合、グルタチオン抱合などの反応が起きる。この段階の目的は毒性の活性を弱めて、水溶性を高めて腎臓や胆汁を通じて体外へ排出可能にすることにある。PhaseⅡを通して摂取したものの毒性がなくなり、水溶性が高まり腎臓や胆汁を通じて体外に排泄しやすくなる。

最終的に抱合された代謝物は尿や胆汁から体外に排泄される。「受け取り→変換→無毒化→排泄」という流れが肝臓の解毒作用の基本で、肝臓は体の有害物質を処理する中心的な臓器である。

マクロ栄養素の代謝を調整

肝臓はマクロ栄養素の代謝調整機能を持つ。炭水化物、脂質、タンパク質の代謝をそれぞれの状態やホルモンシグナルに応じて動的に切り替え、全身のエネルギーバランスを維持している。

炭水化物代謝では、血糖値が高いときにはインスリンの作用で肝臓がグルコースを取り込み、グリコーゲンとして貯蔵する。一方血糖値が低いときはグルカゴンが優位になり、肝臓は貯蔵していたグリコーゲンを分解してグルコースを血中に放出する。また糖新生によって脂肪由来のグリセロールやアミノ酸からもグルコースを生成し、血糖の維持に貢献している。

肝臓の脂質代謝では、過剰な炭水化物摂取時にインスリンの作用でグルコースがアセチルCoAに変換され、脂肪酸合成が促進される。生成されたトリグリセリドはVLDLとして血中に運ばれる。逆に絶食や糖質制限時には、グルカゴンやカテコールアミンの影響で脂肪組織から遊離脂肪酸が肝臓に運ばれ、脂質がβ酸化する。ここで生じたアセチルCoAはTCA回路でエネルギーに使われきれない場合、ケトン体に変換される。

タンパク質代謝の面では、肝臓はアミノ酸を脱アミノ化し、炭素骨格を糖新生やエネルギー源として利用している。脱アミノ化で生じたアンモニアは尿素回路を通じて無毒化され尿素として排出される。

脂溶性ビタミンとB12、葉酸、鉄、銅の貯蔵庫

肝臓は脂溶性ビタミンやミネラルの重要な貯蔵庫である。

ビタミンAは肝臓の星細胞にレチニルエステルの形で蓄えられ、必要に応じて活性型のレチノールとして放出される。ビタミンDは肝臓で25-ヒドロキシビタミンDに変換され、活性型へ代謝される第一段階がここで行われる。ビタミンEは肝臓に取り込まれた後、リポタンパク質に組み込まれて全身に運ばれ、脂質の酸化防止に働く。

鉄はフェリチンとして肝細胞やクッパー細胞に蓄積され、ヘモグロビン合成や細胞の呼吸に必須となる。銅は肝臓内でメタロチオネインに結合して貯蔵され、主に胆汁として排泄される。

これらの栄養素の貯蔵と供給を通じて、肝臓は体内の栄養バランス維持に貢献している。

GHをIGF-1に変換

肝臓はGHに応答してIGF-1を産生する器官である。GHの主要ターゲットのひとつは肝臓で、ここでGHが肝細胞の受容体に結合すると、細胞内のシグナル伝達が活性化されIGF-1の遺伝子発現が誘導される。

IGF-1は肝臓から血中に放出され、全身の筋肉、骨、軟骨、臓器などに働きかけて成長や細胞増殖を促す。骨端軟骨への作用によって骨の縦方向の成長を促進する作用や、筋タンパク質の合成作用を持つ。

またIGF-1とインスリンにはクロストークの関係があり、インスリン受容体に結合し作用を発揮することもある。

肝臓は単なる代謝臓器ではなく、GHの刺激を受けてIGF-1を作り出す器官としても機能しており、健康だけでなく筋肥大においても重要な役割を持つ。

肝機能最適化戦略と施策

毒を避ける

肝臓の最適化を図るうえでまず取り組むことは、「何を摂るか」ではなく「何を摂らないか」である。肝臓が毒と判断し解毒作用を求めるものは摂取しない方が良い。

先に示したが肝臓は毒物を無毒化、排泄する役割を持ち、外因性の有害物質にさらされると、「Phase I → Phase II」の二段階の解毒プロセスを通じてそれが処理される。この過程では、活性酸素やフリーラジカルといった細胞の酸化や炎症を引き起こす副産物が生まる。

つまり肝臓の解毒作用を過剰に回すと、多くの副産物が産出され肝細胞の損傷が生じる。

以上のことから、肝臓の最適化を図るうえで解毒作用で処理されるものの摂取を避けることが最初にすることだ。特に以下のような物質は肝臓にダメージを与える。

①アルコール:

毒性の高いアセトアルデヒドとフリーラジカルを生成。依存性と他害性が高い。アルコールは健康(心身ともに)と筋肥大のために一切摂取する必要がない。

②たばこ:

発がん性物質を生み酸化ストレスを促進。健康(心身ともに)と筋肥大のために一切摂取する必要がない。

③薬物やサプリの過剰摂取:

有毒代謝物がグルタチオン依存の解毒を圧迫。

④鉄やビタミンAの過剰摂取:

ビタミンAの過剰摂取が続いた場合、肝臓の構造と機能に深刻な影響を及ぼす。特に、胆汁うっ滞と肝線維化は、過剰なビタミンAが引き金となる代表的な病態である。

まず、排泄経路である胆汁系が飽和し、ビタミンAやその代謝産物が胆汁中に排出されにくくなることで胆汁うっ滞が発生する。これにより胆汁酸などが肝内に蓄積し、肝細胞への毒性や炎症が進行する。

同時に過剰なレチノールは肝星細胞を活性化させ、これらの細胞は線維芽細胞様に変化しコラーゲンなどの線維成分を産生するようになる。結果として肝線維化が進行し、肝臓の構造的・機能的障害を引き起こす。

鉄はフェリチンとして肝細胞やクッパー細胞に蓄積され、ヘモグロビン合成や細胞の呼吸に必須であるが。過剰になるとヘモジデリンとして沈着し、肝硬変やヘモクロマトーシスの原因となることもある。

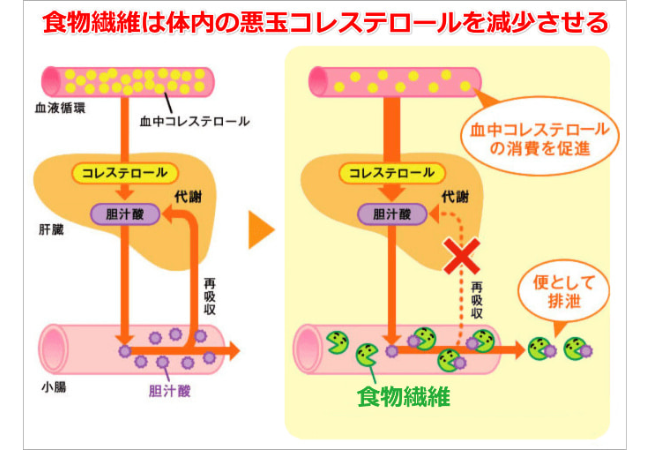

食物繊維の摂取

肝臓を最適化する上で食物繊維の摂取は重要だ。なぜなら肝臓の代謝、解毒、コレステロール処理といった多方面の機能を支えるからだ。

まず肝臓はコレステロールを使って胆汁酸を合成し、それを脂肪の消化に使った後、腸で再吸収して使い回す。腸肝循環は効率的だが循環が過剰になると、肝臓に再吸収された胆汁酸が蓄積し逆に肝細胞に負荷をかけるリスクがある。

ここで食物繊維が重要になる。とくに水溶性食物繊維は胆汁酸と結合してそのまま体外へ排出させることで、肝臓が新たに胆汁酸を作る状態を創り出す。こうして脂質代謝が改善される。

また胆汁酸と一緒に排出されるのは消化成分だけではない。肝臓で処理された脂溶性の毒素や老廃物も含まれる。これらが腸内で再吸収されるのを防ぎ効率よく体外に追い出すことが、肝臓の解毒負担を減らし、慢性的な毒性ダメージを防ぐうえで重要だ。

さらに不溶性食物繊維は腸の蠕動運動を活性化し、便通を促進することで毒素の滞留や再吸収を防ぐ役割がある。水溶性と不溶性両方の食物繊維が連携して、肝臓の機能維持に貢献する。

食物繊維はただ腸を掃除するだけでなく、肝臓の胆汁酸代謝、コレステロール制御、毒素の排泄を支える存在であり、脂肪肝の予防やホルモン代謝の維持に直結する。全粒穀物、野菜、果物などを食生活に積極的に取り入れると良い。具体的には一日25g以上は摂取したい。

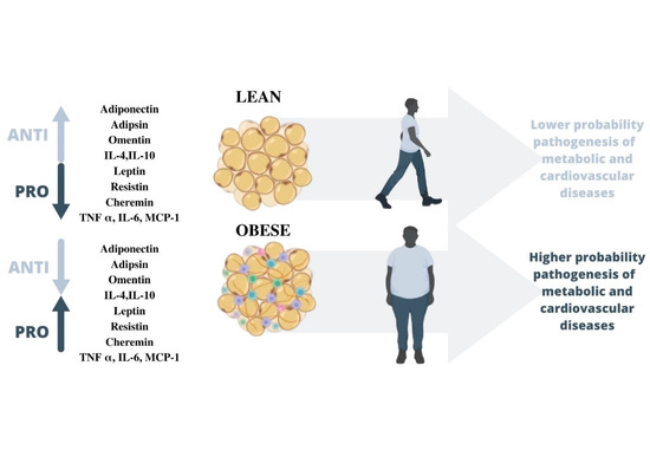

体脂肪率の管理

インスリンについて解説した記事でも体脂肪率を低く保つことの重要性を示したが、肝臓の健康を保つうえでもそれは重要になる。

まず体脂肪が増えると脂肪細胞からアディポカインという生理活性物質が分泌される。アディポカインの過剰分泌はインスリン抵抗性を引き起こす要因で、肝臓でのブドウ糖の取り込み効率を低下させる。

肝臓での糖の利用効率が低下すると、肝臓は中性脂肪を多く必要とするようになる。これがトリグリセリドの蓄積につながる。この悪循環が内臓脂肪の蓄積やNAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)につながる。

これらを放っておくと肝炎、肝硬変、最悪の場合は肝臓がんにまで発展する。肝臓の機能が低下すると解毒作用、糖と脂質の代謝、ホルモンの変換機能が低下する。体脂肪率を低く保つことは見た目を良くするだけでなく健康と筋肥大を追求するうえでも重要だ。

具体的には体脂肪率10~15%の範囲で過ごすと良い。

体脂肪率管理の手段としては食餌管理が最も賢明である。食餌管理の基本中の基本に関してはこちらで解説しているので気になるヒトは参照してほしい。

栄養素

先に示した3つの戦略と施策に加えて、以下ではそれらをサポートする栄養素を示す。

①グルタチオン:

グルタチオンは強力な抗酸化作用を持つ。肝臓は解毒作用を発揮する際に多くの活性酸素を産出するが。体内のグルタチオンレベルを高めることで酸化ストレスと炎症から肝臓を守り機能低下を防ぐことができる。

グルタチオンについてこちらで解説しているので参照してほしい。

グルタチオンはグルタミン酸、システイン、グリシンから構成される分子なので細胞内に侵入しにくいので、構成物質を単体で摂取し細胞内でグルタチオンを合成するのが基本的戦略になる。

動物性たんぱく質を摂取していればグルタミン酸やグリシンは摂取できるが、システインの摂取が合成したいグルタチオンの量に対して不足することが多い。そのためNAC(N-アセチルシステイン)を600㎎ずつ摂取する。

NACを摂取する際にビタミンCとビタミンB6、セレンを同時摂取すると、グルタチオンの抗酸化作用にブーストをかけることができる。ビタミンCはグルタチオンを酸化型から還元型に戻す役割を持ち、ビタミンB6はシステインの律速因子としてグルタチオン合成に寄与する。セレンはグルタチオンを実際に使って働かせるための酵素活性に必須である。

以上のことからグルタチオンは肝臓を酸化ストレスから守る際に効果的で、NACの摂取が推奨される。

②TUDCA(タウロウルソデオキシコール酸):

TUDCAはウルソデオキシコール酸(UDCA)にタウリンが結合した胆汁酸の一種である。肝機能障害の一つに胆汁うっ滞(胆汁の分泌や流れが阻害され、胆汁が肝臓や胆管内に停滞する状態)があげられ、これが幹細胞の死滅を引き起こす。TUDCAはこの作用に拮抗的に働き細胞を保護する。

以上のことからTUCCAは肝臓の健康維持に効果的である。ちなみにTUDCAは骨格筋と肝臓のインスリン感受性の増加にも寄与するといわれている。

最後に

この記事では肝臓の機能と改善方法を解説した。

肝臓は体内の有害物質を解毒しマクロ栄養素の代謝を調整する臓器である。解毒はシトクロムP450酵素によるPhase I反応で親油性物質に極性基を導入し、続くPhase II反応で抱合して無毒化・水溶性化し、尿や胆汁を通じて排泄される。

また肝臓は炭水化物、脂質、タンパク質の代謝を動的に調節し、成長ホルモン(GH)に応答してIGF-1を産生し成長促進に寄与する。脂溶性ビタミンや鉄、銅も貯蔵し栄養バランス維持に役立つ。

肝機能の最適化には毒を避けることが不可欠だ。食物繊維摂取は胆汁酸の排出を促し肝臓の負担軽減に効果的で、体脂肪率の管理も肝臓健康に重要である。

抗酸化物質グルタチオンを増やすためにはNACやビタミンC、B群、セレンの摂取が推奨される。TUDCAは胆汁うっ滞を防ぎ肝臓の健康維持に貢献する。

この記事が読者の悩みを解決できたならうれしい。

コメントを残す