このような悩みを持っていないだろうか。

・筋肉痛はないのに力が出ない理由を知りたい。

・中枢神経系(CNS)疲労の概要を知りたい。

・神経疲労を回復し予防する方法を知りたい。

この記事はこれらの悩みを解決していく。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.中枢神経疲労の概要とトレーニングへの影響を解説。

2.中枢神経疲労の管理方法を解説。

この記事は重量オーバーロードが停滞し、ボリュームオーバーロードを採用するヒトにとって読む価値がある。なぜなら中枢神経疲労の管理がボリュームの増加に寄与するからだ。

トレーニング初心者で重量オーバーロードを優先的に行うフェーズのヒトにとっては、情報が当てはまらずかえって追い込みを妨げるノイズになる可能性もある。このようなヒトは参考程度に読んでほしい。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が中枢神経疲労を解説しよう。

中枢神経疲労の概要とトレーニングへの影響

概要

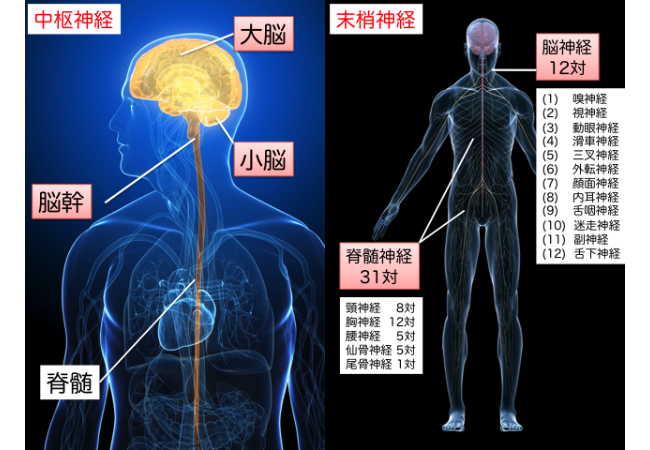

中枢神経とは脳と脊髄から構成される神経系の中核部分で、身体の情報処理と指令の統括を担う。ヒトの骨格筋収縮は、中枢神経(脳→脊髄)→運動神経→骨格筋の流れで発生する。

https://pathologycenter.jp/als/neuroanatomy/neuroanatomy1.htmlより引用。

中枢神経疲労は脳や脊髄などの中枢神経系の機能が一時的に低下する状態を指す。運動機能や判断力の低下、集中力の欠如といった影響が表れる。

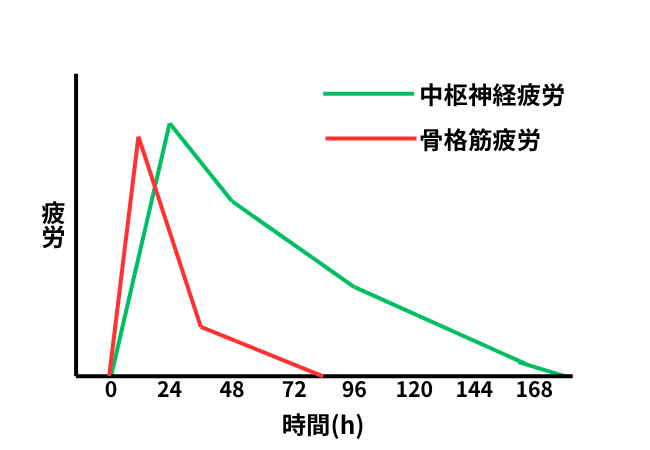

ヒトの疲労は大きく中枢神経疲労と骨格筋疲労の二つに分けられ、どちらも出力の低下という結果を引き起こすが過程が異なる。

例えば骨格筋の疲労はトレーニング後24~48時間の間に顕著に現れ元に戻る。トレーニングをしているヒトなら対象筋をハードにトレーニングした後に、対象筋が攣ったり筋肉痛が生じることを経験する。

骨格筋の疲労はエネルギー源の枯渇や代謝物の蓄積で生じる。トレーニング後24~48時間で骨格筋の疲労は元の状態に戻り、前回と同じ出力発揮が可能になる。

中枢神経疲労もハードにトレーニングすると発生する。例えばトレーニングした後にぼーっとしたり、頭痛に見舞われることがある。中枢神経疲労は骨格筋疲労と異なり回復に要する時間が長いという特徴がある。中枢神経疲労は重篤な場合1週間から10日ほど回復しないことがある。

中枢神経疲労と骨格筋疲労の回復までの差を示した図。骨格筋は最大出力が発揮できるが中枢神経系が回復していないので、パフォーマンスが低下する事態が発生する。

中枢神経疲労の管理は、この状態を軽減しできるだけ多くのボリュームを確保することを目的とする。

中枢神経系疲労の厄介な点は回復手段が限られている点にある。骨格筋の疲労は対象が骨格筋なので、睡眠に加えてマッサージガンやストレッチ、軽い運動による血液循環といった手段が取れるが、中枢神経系疲労の対象は脳と脊髄なので、基本的に睡眠以外の回復手段がない。

一度披露すると回復までに時間を要し、回復手段が限られているという点で中枢神経疲労は厄介だ。

神経疲労が高い種目、低い種目

中枢神経疲労が発生しやすい条件が存在する。

まず高重量を扱うことだ。例えば200㎏のスクワットと100㎏のレッグエクステンションを比較すると、大腿四頭筋にかかる負荷に大差はないが中枢神経に与えるダメージはスクワットの方が大きい。

これは動員する骨格筋の数が多く動員する神経の量が増えるからだ。中枢神経疲労は重量の重さと相関関係があるが、負荷の高さの相関関係は低い。複数の研究で85~90%1RM以上の重量はそれ以下の重量よりも、神経疲労が高いことも報告されている。

次に限界に近づくほど中枢神経系は疲労する。これは先に示した高重量を扱うことと似ている。なぜなら限界に近づくにつれて動員される骨格筋の量(=神経の量)が増えるからだ。実際ラストレップの神経疲労はそれ以前の神経疲労よりも高い。

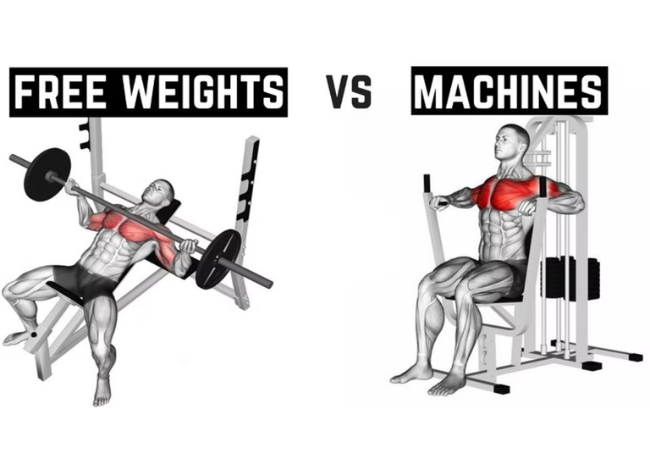

最後に複雑性が挙げられる。例えばチェストプレスとベンチプレスの比較すると、終動負荷か初動負荷かという違いはあるが軌道と対象筋は同じである。

しかしベンチプレスの方が神経疲労が高い。なぜなら動作が複雑だからだ。動作が複雑な場合には対象筋を鍛えるフォームを維持するために、多くの骨格筋(=神経)を動員することになる。一方でチェストプレスの場合、マシンがスタビライザーの役割を担うので対象筋を狙うために身体を使う必要がなくなる。

クリーンやジャークなんかは複雑性の高い種目で、アイソレート種目は複雑性の低い種目といえる。

中枢神経疲労がトレーニングに与える影響

中枢神経疲労は総ボリュームに影響を与える。そのため中枢神経疲労を管理することはオーバーロードに貢献する。

対象筋を肥大していく際に、最初は重量オーバーロードを達成していくことが多い。ケガ無くトレーニングできる種目を2~3セット程度と少ないが、毎セット失神手前までやると多くのヒトは筋肥大を達成できる。

ただ重量オーバーロードも一定のレベルに達するとものすごくゆっくりになる。具体的には2~3か月で1.25㎏オーバーロード出来るくらいになる。

このフェーズで「絶対的重量を伸ばす」というパワーリフティング的な思考に陥り、ネガティブを雑に降ろしたりボトムでバウンドさせたり、パーシャルを使うことは避けたい。なぜなら絶対的使用重量は増えるが腱にかかる負荷が増えるだけで、骨格筋にかかる負荷は同じかむしろ低下するからだ。このような挙げ方は筋肥大目的ではしない。

重量オーバーロードが限界レベルに達すると、重量オーバーロードはやめるわけではないがセット数やテンポ、回数に重点を置くことになる。例えば今まで2セットしかしていなかった種目を6セットまでの範囲で増やしていく。

この際に問題となるのが中枢神経疲労である。なぜなら今までの重量オーバーロードのやり方のまま行うと2セット目で中枢神経が疲労困憊の状態になるからだ。これでは中枢神経が指令を出せない状態に陥り、骨格筋にさらなる刺激を与えることができなくなる。

まとめると最初は低ボリュームで重量オーバーロードを徹底すると良いが、それはどこかで限界付近に達する。さらなる筋肥大には総ボリューム増加が必要でその際中枢神経系の管理がキモになる。

中枢神経の管理方法

追い込みの制限

結論として、総ボリューム増加を視野に入れるならメインセットは限界-1レップにとどめる。なぜなら最も中枢神経疲労が高いラストレップで使用するエネルギーを、次セットに使うことができるからだ。

中枢神経疲労は限界に近いレップほど高くなる。そしてサイズの原理よりどんな重量であっても限界付近で使用される運動単位の量は変わらない。それならばラストレップは省略して、その力で多くのセットをこなした方が、多くの筋肥大誘発レップを稼ぐことができる。

筋肥大誘発レップに関してはこちらで解説しているので参照してほしい。

以上のことからメインセットを限界-1レップでやめることが効果的だ。限界前5レップを筋肥大誘発レップとすると、2セット限界まで行うより3セット限界-1レップ行う方が、筋肥大誘発レップが多くなる。

痙攣を目安にする

限界-1レップでやめることは効果的であるが机上論に近い。なぜなら心理的限界は肉体的限界よりも前に発生する傾向が強いからだ。実際自分が限界-1レップと思ったとしても本当は限界-3レップくらいのことがほとんどである。試しに「ラスト1レップ残した」と思ったところから30秒レストをとってもう一度やってみると良い、多くのヒトが6レップ程度できるはずだ。

筆者は「痙攣」を限界-1レップの基準として採用することをおすすめする。なぜなら生理的現象を指標とするからだ。これなら精神的要素に左右されにくい。

トレーニングをしていると途中で震えてくることがある。例えばレッグエクステンションで脚が、チンアップで腕が、ローイングで上背あたりが震えてくる。これはレスト無しの1セットに間に使えるカルシウムを使い切ったからで、これ以上収縮できないことのサインとなる。ちなみにストレッチはまだ可能である。

この痙攣は基本的にミッドレンジの手前で発生する。なぜならミッドレンジが最も負荷が高いからだ。重量オーバーロードをメインとしているときにはここから叫んだり気張ったり身体をゆすったりすることでミッドレンジを乗り切る。補助者がいる時はフォーストレップでこれを代用する。又はLLPを採用してミッドレンジ以下の範囲で余力を出し切る。

このテクニックはチーティングに近く骨格筋で動作はほとんど行ったいない。そこからネガティブをゆっくり降ろす。やってみるとわかるが次のレップは99%のヒトがこなせない。つまりここがラストレップである。

以上のことから、痙攣が発生した部分を限界-1レップとみなし、チーティングも利用して行う残りのポジティブとネガティブをラストレップとみなすことができる。痙攣は生理的現象なのでヒトの心理的要素に左右されることが少なく、再現性が高い点が魅力である。

重量オーバーロードをメインとしているときはラストレップも獲得しに行くが、2~3か月で増やせる使用重量が1.25㎏程度のヒトなら、神経疲労をためてそこを取りに行くよりも、次セット以降のボリュームを増やすほうが筋肥大効果は高くなる。

ラストレップまで追い込む姿勢は真面目で本気で取り組んでいる証拠である。実際どんな種目であっても重量オーバーロードの限界付近に達したヒトは真面目で本気度が高い。そこからさらなる筋肥大を目指す際には、総ボリューム増加が重要なので、一見不真面目で本気でやっていないように見える限界-1レップを採用し、追い込みを制限する行為を真面目に行う必要が出てくる。

種目の順番

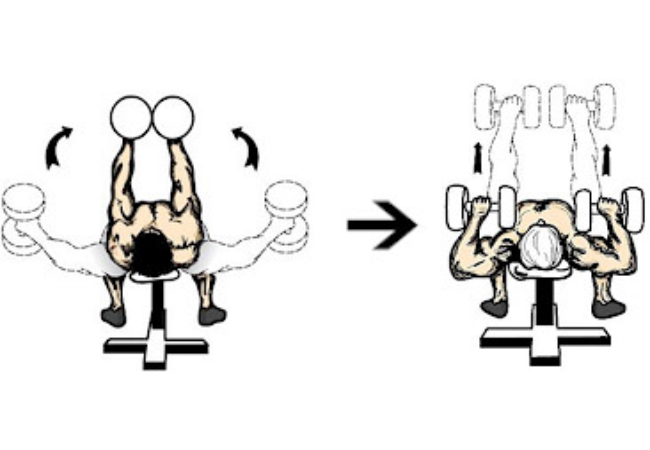

https://www.seannal.com/articles/training/pre-exhaust-training.phpより引用。

結論として、動員される関節の数が少ない種目から多い種目の順番でトレーニング種目を行う。具体的にはアイソレーション種目からコンパウンド種目という流れで行う。これはコンパウンド種目で対象筋に与える負荷を、少ない使用重量で与えるためだ。

例えば脚をトレーニングする場合、レッグエクステンション→ハックスクワット→レッグプレスの順番で行う。全身法を取り入れている場合はライイングレッグカールやプレスダウン、アームカールなどを最初に行い、次にチェストプレスやマシンローイング、最後にプルアップやデッドリフトなどを行う。

サイズの原理と筋肥大誘発レップに基づき、どんな重量であっても限界前5レップで動員される筋繊維の数と対象筋にかかる負荷は変わらないとされる。例えば脚がフレッシュな状態で行うスクワット200㎏10回と、トレーニングの最後に行うスクワット120㎏12回、メインセットの4セット目で行うスクワット150㎏9回の、限界前5レップの対象筋への負荷3つとも同じである。しかし中枢神経の疲労は200㎏10回が一番高い。

以上のことから多くの関節を動員する種目は最後に持ってきた方が良いとわかる。最初にスクワットなどを行うと最後に行う場合よりも少しだけ対象筋にかかる負荷を高くできるが、それ以降の種目のパフォーマンスは低下し、対象筋にかかる総負荷は低下する。

この種目の順番は筋肥大のみを目的とした場合に限り有効である。

脳神経(副神経)利用の制限

トレーニングを行っているときに、歯を食いしばったり頭を振り回したり、頭を真っ赤にしながら挙げるヒトがいる。この挙げ方が悪いわけではないが、中枢神経疲労が高まる挙げ方なので増ボリューム増加を手段とする際には控える。

先に挙げた動きは僧帽筋を含む顔と首あたりの筋肉を賦活させる。詳しくはこちらの背中の記事を参照してほしい。

脊髄神経に加えて脳神経も動員するため本来よりも重い重量を扱うことができる。しかしこれは本来よりも中枢神経疲労を高めることにもなる。

このテクニックはラストレップを狙う際のチーティングとして使えるが、総ボリューム増加を狙う際には費用対効果が薄いので控える。

マシンの採用

https://www.phoenixacoaching.com/post/free-weights-vs-machines-what-should-you-useより引用。

同じ負荷が対象筋にかかるなら、できるだけマシンを使うことで同じ負荷を少ない中枢神経疲労で得られる。なぜなら複雑性が少ないからだ。マシンがスタビライザーの役割を担い、安定性のために動員される筋肉を少なくしてくれる。

例えば軌道がまっすぐなチェストプレスとベンチプレスには、終動負荷と初動負荷という違い以外に違いはない。ベンチプレスの場合動作を正常に行うために対象筋以外の骨格筋を使って身体を安定させる。これが複雑性を生みチェストプレスよりも多くの中枢神経疲労を生む。筋肥大だけを目的とするなら同じ負荷をチェストプレスで与えた方が大胸筋へ多くの刺激を与えることができる。

以上のことから総ボリューム増加を狙う際は、同じ負荷ならマシンを選ぶ。クリーンやジャークのような種目は避けるとか、フロントスクワットよりもハックスクワットを選ぶとかである。

先に挙げた3つのテクニックはどんな環境でも実践可能だが、このテクニックが使えるかどうかはジムの環境が大きい。

最後に

この記事では中枢神経系疲労の概要と管理方法を徹底解説した。

最後に内容をまとめる。

- 中枢神経疲労は脳と脊髄の機能低下により発生。

- 高重量、限界反復、複雑動作が要因。

- ボリュームオーバーロードには神経疲労管理が不可欠。

- 限界-1レップで次セットの質を確保。

- 種目順はアイソレーション→コンパウンドが基本。

この記事が読者の悩みを解決したならうれしい。

コメントを残す