この記事ではカーフについて徹底解説する。

この記事の目的は以下のとおりである。

1.カーフがボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、この記事を読むことでカーフついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者がカーフについて解説しよう。

カーフの重要性

カーフがボディビル(=見た目)に与える影響

結論として、カーフが見た目に与える影響は他の部位よりも少なく、発達にかける労力の割に見た目に与える影響は小さい。

カーフの発達は、外側広筋及び内転筋群からカーフにかけてのXシェイプを大きくすることに寄与する。しかし寄与する具合は小さいし、カーフの発達よりも外側広筋と内転筋群の発達の方が見た目に与える影響は大きい。

また後述するがカーフの発達と見え方は遺伝に大きく左右される。まずカーフの発達しやすさに遺伝的要素はあるし、同じ量発達したとしても先に示す効果の度合いも異なる。

以上のことから、カーフは見た目に与える影響が小さいとともに費用対効果が低いので、見た目における重要性は低い。

機能

カーフは見た目の上では重要性は低いが機能的には重要な部位である。なぜなら脚の動作を円滑にするからだ。

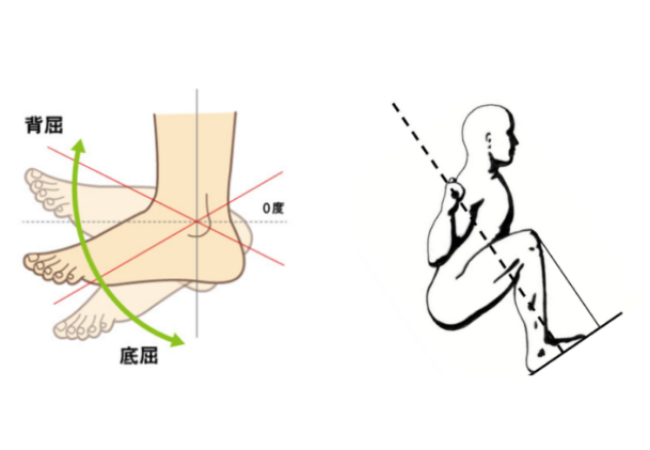

例えばスクワット動作の前にカーフのストレッチやトレーニングをすることで、アキレス腱が伸ばされ足関節の柔軟性が強くなる。これはスクワット動作で深くしゃがみやすくなることを意味する。なぜならスクワット含む脚プレス動作は膝関節伸展と股関節伸展だけ枝でなく足関節背屈が動作に含まれているからだ。

https://note.com/kind_yarrow741/n/nd550aa7ec1c3及びhttps://www.kenz-gym.com/blog/2919を基に筆者編集。

スクワット動作のボトムからトップでの足関節の動きは、カーフレイズでのボトムからハーフの動作と同じである。スクワット動作では深くしゃがむにつれてヒラメ筋がストレッチされる。

以上のことから、カーフは機能的には重要な部位である。アキレス腱の柔軟性がないと、スクワットで深くしゃがむことが困難になりスクワットの筋肥大効果が薄くなってしまう。カーフのトレーニングを知ることはスクワットを含む脚トレの効果を高める上で重要なので、知って損はない。

以下ではそんなカーフについて解説する。まずカーフの解剖学を説明し解剖学に基づいたスタンスを解説する。ここでカーフを狙う際の足の形や位置、腓腹筋とヒラメ筋の鍛え分けについて理解できる。次にカーフに関係する遺伝、筋繊維比率、筋腱複合体などを基にカーフのトレーニングを考察する。

カーフの解剖学

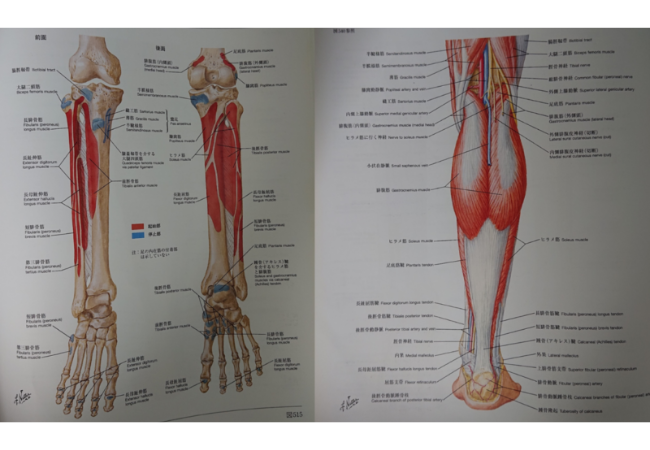

ネッター解剖学アトラス原著第4版及びGRAY’S ANATOMY FOR STUDENT Fourth editionより筆者編集。下腿の筋付着部と腓腹筋及びヒラメ筋。

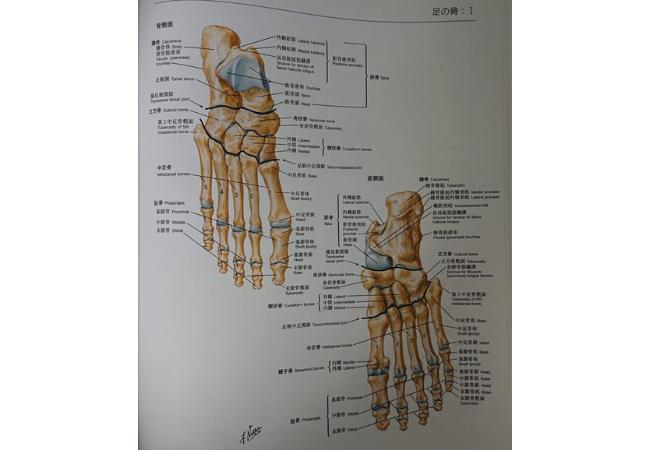

ネッター解剖学アトラス原著第4版及びGRAY’S ANATOMY FOR STUDENT Fourth editionより筆者編集。脚の骨。

腓腹筋

腓腹筋はヒラメ筋の上に位置する骨格筋で、内側頭と外側頭に分けられる。内側頭は大腿骨内側顆の後面に、外側頭は大腿骨外側顆の後面に起始を持ち、アキレス腱を経て踵骨後面の踵骨隆起へ停止する。

腓腹筋は足関節と膝関節をまたぐ二関節筋である。そのため、足関節の底屈だけでなく、膝関節の屈曲にも関与する。ハムストリングスのトレーニングを行った数日後にカーフに違和感を覚えたことはないだろうか。それは足関節の屈曲の作用を持つハムストリングと共に腓腹筋が使用された証拠である。

腓腹筋は、足関節が背屈しているときは膝関節の屈筋として、膝が伸展しているときは足関節の底屈筋として力を発揮する。このことから、レッグカールでハムストリングを重点的に狙いたいときは足関節を底屈させて腓腹筋を緩ませておくことが効果的といえる。

腓腹筋は脛骨神経に神経支配を受ける。

ヒラメ筋

ヒラメ筋は腓腹筋の奥に位置する骨格筋である。ヒラメ筋は脛骨と腓骨の後面上部の3分の1程度のところに起始を持ち、アキレス腱を経て踵骨後面の踵骨突起に停止する。ヒラメ筋は腓腹筋と共にアキレス腱を構成する。

ヒラメ筋は腓腹筋と異なり、足関節のみをまたぐ単関節筋で足関節の底屈の作用のみを持つ。

ヒラメ筋は足関節が底屈するときには常に働くため、足に体重がのっている限り働く。足関節の底屈を行うときに膝を曲げると、腓腹筋が緩むためヒラメ筋が集中して動作を行うことになる。

ヒラメ筋は脛骨神経に神経支配を受ける。

神経伝達から考える足の形

ネッター解剖学アトラス原著第4版及びGRAY’S ANATOMY FOR STUDENT Fourth editionより筆者編集。

カーフレイズの際に母趾球とつま先の先で押すように動作すると腓腹筋とヒラメ筋を刺激しやすいと考えられる。なぜならこの足の形は脛骨神経に支配されている骨格筋が動員されやすい形であるからだ。

神経は外部の環境をヒトの内部環境に伝達するための仲介役としての役割を持つ。骨格筋は神経から伝達された情報を入力することで筋収縮という出力を行う。腓腹筋とヒラメ筋を支配している神経が脛骨神経であり、脛骨神経を通って情報が入力されることで腓腹筋とヒラメ筋が収縮するので、脛骨神経に神経支配されている骨格筋を多く動員する足の形をとることが、効果的である。

脛骨神経に神経支配されている骨格筋は、ヒラメ筋と腓腹筋のほかに、足底筋、膝窩筋、後脛骨筋、長趾屈筋、長母趾屈筋がある。上記に添付した骨格筋の起始停止の画像を参照すると、これらの骨格筋は母趾球と趾骨の末端骨に停止部を持つことが分かる。つまりこれらの停止部に負荷がのるように動作を行うと、外部の刺激である負荷に対して脛骨神経を経て情報が伝達されやすくなるのだ。

以上のことから、カーフレイズの際に母趾球とつま先の先で押すように動作すると腓腹筋とヒラメ筋を刺激しやすい。

カーフレイズで腓腹筋とヒラメ筋を狙う際には、母指球に重心がのるような感覚で、母指球とつま先の先で挙げるようにすると良い。そのために足は開きすぎない方が良い。というのも足を開きすぎると小趾球側で押してしまいがちになるからだ。

カーフのトレーニング

足のポジションと腓腹筋の関係

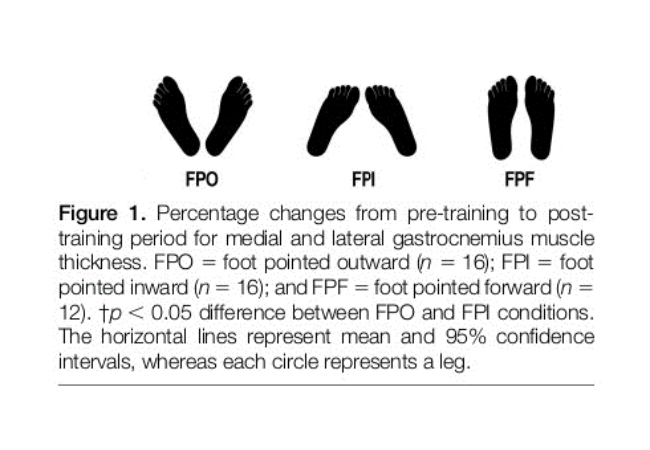

つま先を外側にすると腓腹筋の内側頭を、つま先を内側にすると腓腹筋の外側頭を重点的に鍛えることができると考えられる。なぜならつま先を外側に出すと腓腹筋内側頭の筋繊維が重力ベクトルと平行に、つま先を内側にすると腓腹筋外側頭の筋繊維が重力ベクトルと平行になるからだ。

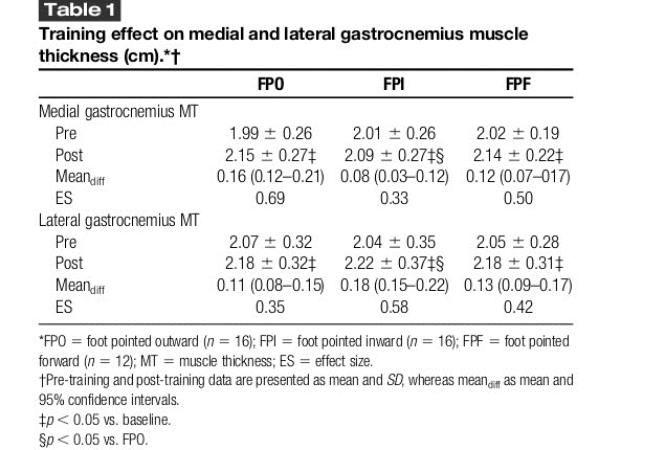

足のポジションによる腓腹筋の活動の違いを比較した研究では、足先を外に出す群、内に出す群、平行にする群の間での腓腹筋の活動の差が調査された。被験者は23±4歳の22人の男性で、週3回のカーフトレーニングを9週間の期間で行った。種目は、ホリゾンタルレッグプレスを用いたカーフレイズで、最初の1~3週間は、20~25レップ3セット、4~9週目は同レップで4セット、1回のトレーニングで行った。

実験後腓腹筋の筋肉の厚さを測定したところ、つま先を外側に出した群では腓腹筋の内側頭が、つま先を内側に出した群では腓腹筋の外側頭がより発達した。

以上のことから、足のポジションを変化させることで特定の部位を特化して鍛えることができるとわかる。

一方で足のポジションと腓腹筋の活動には因果関係がないことを示唆する研究も存在する。そのためつま先の位置で腓腹筋の鍛え分けは可能であるが、特別な理由がない場合はカーフレイズの際の足のポジションは平行でよい。

特別な場合とは腓腹筋内側頭と外側頭のセパレーションを出したい場合や普通の足のポジションでトレーニングして腓腹筋の発達に遅れを感じる場合などである。

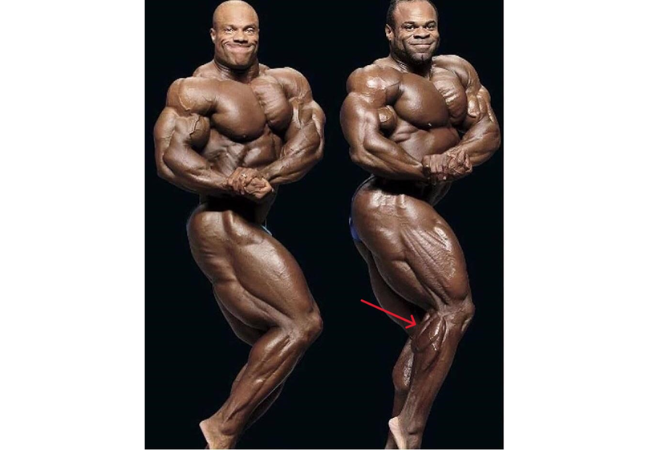

例えば足のポジションを変えてトレーニングしていたボディビルダーとしてカイグリーンがあげられる。

https://www.reddit.com/r/bodybuilding/comments/6qxs56/a_picture_that_really_shows_that_kai_had_the/より筆者編集。

カイグリーンとフィルヒースを比較すると、カイグリーンの方が腓腹筋とヒラメ筋だけでなく腓腹筋内側頭と外側頭もくっきり分かれていることが分かる。カーフのレベルはカイグリーンの方が高いが、ボディビルダーとして高く評価されたのはフィルヒースであったことからも、カーフの費用対効果の低さと見た目に与える影響の低さが分かる。

カーフの種目による違い

カーフを鍛える代表的な種目として、座位で行うシーテッドカーフレイズ、立位で行うスタンディングカーフレイズ、脚を伸ばして行うドンキーカーフレイズがある。これらの種目の違いは腓腹筋とヒラメ筋の活動の差である。なぜなら膝関節の屈曲具合が異なるからだ。

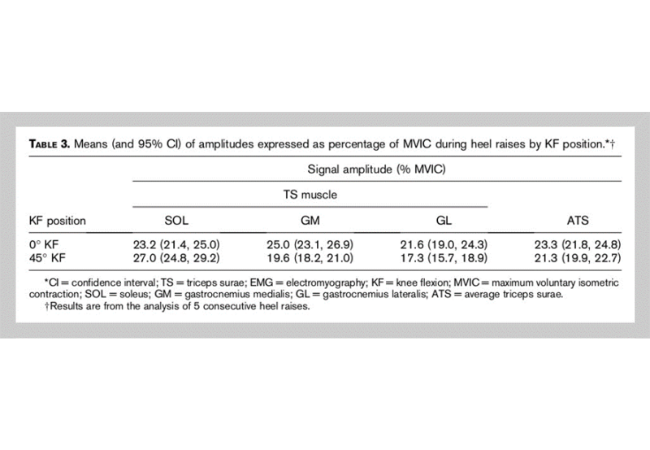

スタンディングカーフレイズと膝を45度曲げたカーフレイズでの、腓腹筋とヒラメ筋の活動の違いを比較した実験では、膝を45度に曲げたカーフレイズでは膝を曲げないカーフレイズよりヒラメ筋の関与が大きくなり、腓腹筋の関与が少なくなることが報告されている。

上記の実験結果は、解剖学的視点からも納得できる。ヒラメ筋は足関節のみをまたぐ単関節筋であるのに対して、腓腹筋は足関節と膝関節の二つの筋肉をまたぐ二関節筋である。腓腹筋が二関節筋であることから、シーテッドカーフレイズのように膝関節が屈曲している場合腓腹筋は緊張しておらずたわんでいる状態にある。そのため腓腹筋の関与はかなり制限され、足関節の底屈のほとんどをヒラメ筋が行う。一方でスタンディングカーフレイズでは足関節の屈曲はシーテッドカーフレイズよりも少なくなり、腓腹筋が使用されやすくなる。

以上のことから、カーフレイズの違いは膝関節の屈曲角度にあり、膝関節が屈曲するほど腓腹筋の関与が減り、ヒラメ筋に関与が増える。

腓腹筋の収縮を強めるコツ

スタンディングカーフレイズやレッグプレスを用いたカーフレイズで、カーフを上げ切った位置で一度膝を緩め、そこからカーフを挙げると腓腹筋でさらなる収縮を得ることができる。

なぜなら腓腹筋が二つの関節をまたぐ二関節筋であるからだ。膝が伸ばされた状態で膝を緩めることで、膝関節が少しだけ屈曲し、その分腓腹筋を強く収縮させることができる。

以上のことから、カーフレイズで少し膝を緩めながら収縮することは効果的である。

ただこのテクニックは応用的なものである。なぜなら高負荷や限界に近い状況では膝が抜けてケガをする可能性があるからだ。また過度に膝を緩めすぎると腓腹筋がたわみすぎて負荷を乗せられなくなるので注意が必要である。膝はあくまで適度に緩めるだけである。

弾性力とカーフの関係

カーフに限らず骨格筋の筋肥大において弾性力を消失させることは、動作に占める骨格筋の割合を高くするため重要である。

人体の中で最も高い弾性力を持つアキレス腱と繋がっている腓腹筋とヒラメ筋は、特に筋腱相互作用が関与しやすい骨格筋であり、意識しないとほとんど腱だけで動作ができてしまう。

腱の性質より、エキセントリック収縮にて過度に耐えないこと、ボトムでほんの少し停止することで腱の弾性力を消失することができる。

腱の弾性力についてはこちらで詳しく解説しているので参照してほしい。

カーフレイズのトルク

足関節の角度が腓腹筋とヒラメ筋の活動に与える影響を、筋電図と、筋収縮時の筋肉の振動を記録する筋音図を用いて調査した研究では、足関節が背屈位10度から足関節底屈位30度まで、10ずつ足関節を底屈するにつれて、腓腹筋とヒラメ筋のトルクが減少することが明らかになった。

以上のことから、腓腹筋とヒラメ筋に最大の負荷が発生させるためには、足関節背屈位10度あたりを通過する必要がある。カーフレイズでは地面からそのまま足を上げるだけでは筋肥大を最大化できない。プレートをおいて最大トルクの発生する範囲を確保しよう。

カーフと遺伝

アンドロゲン受容体の数

カーフの発達に大きな個体差がみられるのは、アンドロゲン受容体の個体差が理由と考えられる。

上半身と下半身の骨格筋のアンドロゲン受容体の数を調査した研究では、アンドロゲン受容体は上半身に多く、下半身になるにつれてアンドロゲン受容体の数が少なくなる傾向がみられることが報告された。

カーフは他の部位と比較してテストステロンが作用しづらい傾向にあり、発達速度が遅いと思われる。そしてカーフのアンドロゲン受容体の数は遺伝的要素である。

以上のことから、カーフの個体差が大きい理由として、アンドロゲン受容体の数が考えられる。アンドロゲン受容体の数は核が増えることで増加するが、先天的にアンドロゲン受容体が多いヒトは少ないヒトより発達しやすいといえる。

カーフの発達と遺伝

アンドロゲン受容体の個体差はあるが、カーフも刺激を入れると他の骨格筋同様に肥大する。

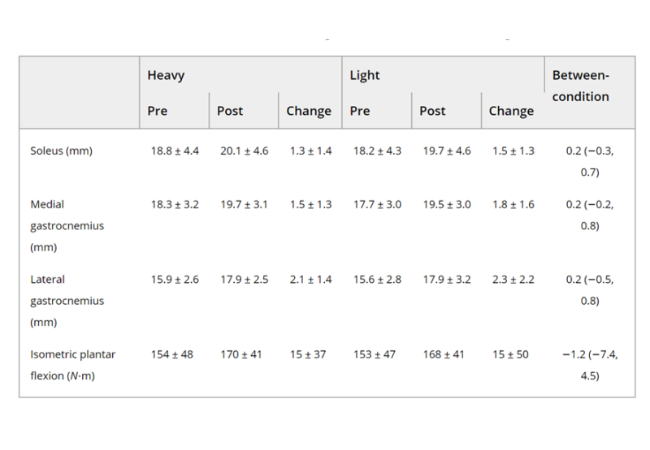

26人男性の大学生集団(height: 175.7 cm; weight: 77.3 kg; body fat: 20.5%; age: 22.5 years)が、スタンディングカーフレイズとシーテッドカーフレイズを行った。トレーニングは週4回4セットずつ8週間行われ、被験者はトレーニングを片脚ずつ行った。片脚は20~30回できる負荷で、もう片脚は6~10回できる負荷で行った。トレーニングは6~10回できる負荷でのシーテッドカーフレイズ、スタンディングカーフレイズと、20~30回程度できる負荷でのシーテッドカーフレイズ、スタンディングカーフレイズから選択された。

結果として腓腹筋、ヒラメ筋で10%程度の筋肥大が観測された。この8週間での腓腹筋とヒラメ筋の肥大率は、同期間での他の骨格筋の肥大率と差はあまりない。

この研究結果から二つのことが明らかになる。一つは程度の差はあれトレーニングをすればカーフは発達することである。もう一つは筋繊維比率を理由に使用重量を変える必要はほぼないということである。

アキレス腱の長さ

カーフは個体差はあれ発達はする。しかし発達した骨格筋がどのように見えるかは筋肉だけでなく腱の影響が大きい。カーフは発達させたとしても、遺伝的要素によって見え方が変化する。なぜならアキレス腱の長さに個体差が存在するからだ。

骨格筋はそのまま骨に付着しているのではなく、腱を介して骨に付着している。そして腱の長さには個体差がある。この腱の個体差によって、見た目や力の伝達の具合が変わってくる。

上の画像はフィルヒースとカイグリーンのダブルバイセプスの比較。カイグリーンは上腕二頭筋の腱が長くフィルヒースは上腕二頭筋の腱が短く、腕の見え方が異なる。

アキレス腱はヒト最大の靭帯であり、見た目に与える影響が他の骨格筋よりも大きい。そしてアキレス腱の長さは幼少期の環境に依存し成年後は変化させることはほぼできない。

カーフが程度の差はあれ発達するとしても、アキレス腱が長い場合にはヒラメ筋と腓腹筋の筋体積が少なくなり、アキレス腱が短い場合はヒラメ筋と腓腹筋の筋体積が大きい傾向にある。

一般的にアキレス腱が長い人はカーフの発達に難儀する傾向にある。また発達したとしても筋体積が少ないので、迫力には欠ける。

以上のことから、カーフは発達させたとしても、遺伝的要素によって見え方が変化する。ちなみにアキレス腱が長い人は、短い人より高い弾性力を蓄えることができるというメリットがある。

カーフの筋繊維比率、筋の性質から考えるレップ、重量

筋繊維比率と鍛え分け

筋繊維比率を理由に、腓腹筋を狙う場合は素早い収縮が、ヒラメ筋を狙う場合はゆっくりとした収縮が効果的と考えられる。

ヒラメ筋は人体の中でも特にⅠ型繊維の割合が多い筋肉である。この研究やこの文献を基に、個体差はあるがヒラメ筋は全体の80~90%程度がⅠ型繊維で構成されていることが分かる。一方で腓腹筋は全体の50~55%程度がⅠ型繊維で構成されていることが分かる。

Ⅱ型繊維は、重い負荷や素早い動きで動員されることが分かっている、一方でⅠ型繊維はじきゅ層のように継続的かつ低負荷の運動で動員されることが分かっている。

以上のことから、腓腹筋を狙う場合は素早い収縮が、ヒラメ筋を狙う場合はゆっくりとした収縮が効果的と考えられる。

多くの骨格筋はⅠ型繊維とⅡ型繊維でバランスよく構成されているため、爆発的挙上が筋力トレーニングの基本的であるが、ヒラメ筋に関してはⅠ型繊維の筋繊維数が極端に多いため、例外的にゆっくりとした動作が効果的であると考えられる。

使用重量

先に示した研究で、6~10回程度の負荷と20~30回程度の負荷のカーフのトレーニングで、筋肥大に有意差が見られなかったことが報告された。この結果を理由に、筋繊維比率に関わらず限界までトレーニングを行うと等しく筋肥大効果が発生することが分かる。

研究結果とサイズの原理に基づくと、高重量を扱えば筋繊維に関係なく最初から多くの筋繊維が動員されるので、カーフのトレーニングでも高重量を扱うべきと考えられる。ただ実際はカーフは他の骨格筋と比較して可動域が小さいこと、あまりにも大きな負荷だと他の骨格筋を動員して運動する傾向にあるため、カーフのトレーニングでは中回数を選択して負荷を稼ぐ方法が現実的となる。これは腹筋で高重量を使わない(使えない)具合に似ている。

腓腹筋を狙う際は10~15回程度できる重量を選択し収縮を素早く行おう。ヒラメ筋を狙う際は15~20回程度できる重量を選択しじっくりと動作を行おう。この程度の使用重量を使うのは筋繊維比率が理由ではない。

最後に

この記事ではカーフが見た目に与える影響とカーフの解剖学及びトレーニングについて解説した。

カーフは機能的には重要だが、費用対効果が低く見た目においては優先度が低い。

カーフは腓腹筋とヒラメ筋の二つの筋肉から構成され、それぞれの構造と作用に基づいて鍛え分けが可能である。腓腹筋は膝関節と足関節をまたぐ二関節筋で、ヒラメ筋は足関節のみをまたぐ単関節筋である。

つま先と母趾球で地面を押すことで、脛骨神経を介した刺激が入りやすくなり、効果的な筋収縮が得られる。また、つま先の向きによって腓腹筋の内側頭と外側頭のどちらを重点的に鍛えるかも調整可能である。さらに、シーテッドやスタンディングといった種目ごとに膝関節の角度が異なるため、腓腹筋とヒラメ筋の使用比率も変化する。

この記事が読者の筋肥大に貢献したなら嬉しい。

コメントを残す