このような悩みを持っていないだろうか。

・コンパウンド種目で狙った筋肉に効かない。

・特定の部位だけ発達が遅れている。

・予備疲労法に興味がある。

この記事ではこのような悩みを解決する。

この記事の内容は以下のとおりである。

1.予備疲労法とは何か解説。

2.予備疲労法の科学的見解。

3.予備疲労法の実践。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が読者の悩みを解決しよう。

予備疲労法とは何か

予備疲労法とは何か

予備疲労法(Pre exhaust)はアイソレーション種目で事前に対象筋を刺激してからメインのコンパウンド種目を行うトレーニング方法である。例えばスクワットやレッグプレスなどを行う前にレッグエクステンションを行ったり、ベンチプレスの前にペックフライを行ったりすることが該当する。

主動筋への刺激を高める

予備疲労法の一般的は目的は主動筋の刺激を高めることである。

例えば予備疲労法の実践はベンチプレスで大胸筋への刺激を感じれないと気に検討される。ベンチプレスを行う前にペックフライを行うことで、大胸筋が活性化するのでベンチプレスで大胸筋を使いやすくなるという理屈である。

個人的に筆者は対象筋への刺激が感じれないときは予備疲労法の実践よりもフォームの修正を先に検討するべきと考える。例えばベンチプレスは頭の方向に押すと大胸筋よりも肩を使いがちになる。その際はみぞおちに落とすようにフォームを変えると肩よりも大胸筋を使いやすいフォームになる。

予備疲労法に対する科学的見解

効果がないと報告する研究

この研究では、大胸筋トレーニングにおいて被験者がペックフライののちにベンチプレスを行う群とベンチプレスを行った後にペックフライを行う群に分けられ、大胸筋と上腕三頭筋と三角筋前部の筋活動が筋電図で比較された。

結果として両者ともペックフライとベンチプレスの総レップ数、筋肉の運動量に変化はなかったが、予備疲労群の方がベンチプレスの際の上腕三頭筋の活動が高く、かえって大胸筋の活動はベンチプレスの後にペックフライを行った群よりも低かった。

この研究と同じ結果は他の研究でも示されている。

予備疲労法の狙いは対象筋への刺激を高めることなので、コンパウンド種目での補助筋群の活動が増加して対象筋への刺激が低下してしまっては意味がない。

ただ上記の研究の問題点として、事前に行ったアイソレーション種目の使用重量が重い点があげられる。上記の研究でのペックフライの使用重量は10RMであった。これは100㎏のペックフライが1回できる人にとっての70㎏の重量で予備疲労目的で使用する重量としては重い。

現場で予備疲労法を行う際は20回できるくらいの軽い重量でアイソレーション種目を行うことが多い。10RMのペックフライは予備疲労というよりかは普通の筋トレであり、実験と現場でのズレを指摘できる。

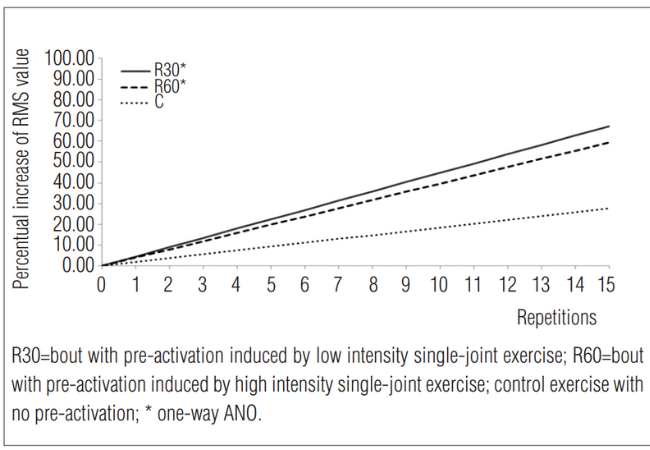

条件を変えた研究

この研究では健康な9人の被験者を対象に、30%1RMでレッグエクステンションを15回行った後に30%1RMか60%1RMでレッグプレスを15回行う群と、60%1RMのレッグエクステンションを15回行った後に60%1RMでレッグプレスを行う群と、60%のレッグプレスを15回行う群(コントロール群)に分けて、外側広筋の活動の違いが調査された。

この研究の条件の方が先の研究の条件よりも現場で行う予備疲労法に近い。

結果として、レッグプレスの前に30%1RMの重量でレッグエクステンションを行う群が、他の群よりも多くの運動単位を動員したことが報告された。

コンパウンド種目の前に軽い重量で限界まで反復しないアイソレーション種目を行うことで、コンパウンド種目で多くの運動単位が動員される可能性が示唆される。

予備疲労法の狙いを享受するためには、事前に行う種目の重量は軽いことが望ましい。

https://www.scielo.br/j/rbfis/a/wCrM94NVhtkfXqM86HGtNKS/?format=pdf&lang=enより引用。

なぜ軽い重量で対象筋を刺激すると良いのか

なぜトレーニング前に軽い重量で対象筋を刺激すると良いのだろうか。それにはモーターユニットが関係している。

ヒトの骨格筋は筋繊維と神経という一つの単位で構成されており、それをモーターユニットという。そして運動をする前はモーターユニットは活性化しておらず運動に筋繊維を参加させる準備ができていない。

例えば100㎏のベンチプレスをできる大胸筋を持っている人でも、最初からすべての筋繊維を動員することはできない。最初は20%しかモーターユニットが目覚めていない状態で100㎏のベンチプレスをしたら、筋肉や腱を痛めてケガをする。

そこで軽い重量でウォームアップをする。これによりモーターユニットが徐々に活性化していくとともに筋繊維が温まり、多くの筋繊維を運動に動員できるようになる。

つまり予備疲労法はメインセットに入る前に対象筋のモーターユニットを活性化させるから効果的なのだ。

筆者は「予備疲労法=ウォームアップ」と考えている。なぜなら目的が同じだからだ。予備疲労法もウォームアップも共に「対象筋と神経をコネクトさせること」が目的である。

この目的は同じなので、スクワット前にレッグエクステンションを軽く行おうがスクワットをメインセットの半分くらいの重量で行おうが効果は同じである。予備疲労法は名前が違うだけでやっていることはウォームアップと変わらない。

予備疲労法の実践

中枢神経系管理

先の研究でアイソレーション全力→コンパウンドの流れは効果がないと思われるがそんなことはない。実際に多くのボディビルダーはこの流れでトレーニングを行う傾向にある。

この流れはコンパウンド種目での中枢神経疲労を軽減することに貢献し、1セッションでのトータルボリュームを増やしやすい。

最初に全力でアイソレーション種目をするとコンパウンド種目の重量は下がる。サイズの原理から限界前5レップの負荷は使用重量に依存せず等しい。しかし中枢神経疲労は使用重量と相関関係がある。

つまりアイソレーション→コンパウンドはコンパウンド→アイソレーションと対象筋への刺激は等しいが、コンパウンド種目の使用重量が少ないという状況をつくることができる。これは中枢神経疲労の軽減を意味し、1セッションで従来よりも多くのボリュームを確保できることに繋がる。

アイソレーション全力→コンパウンドは高強度ではなく高ボリュームでトレーニングするプログラムで有効である。

ウォームアップ

実験で効果が出た予備疲労法はウォームアップと目的が変わらない。つまりどんな種目でもウォームアップをした方が良いということだ。

メインセット前に1~2セット軽い重量で反復する。大抵メインセットの60%、80%の重量で限界-5レップ程度行う。こうすることでメインセットで使われる対象筋を多くできるとともに腱や筋肉を断裂する危険性が低くなる。

良くジムにきてすぐトレーニングするヒトがいるが面倒くさくてもウォームアップをしよう。対象筋の動員率を高めケガの危険性低下に貢献するので回り道に見えて結局は効率的にある。

最後に

この記事では予備疲労法の効果と実践方法を解説した。予備疲労法にはアイソレーション種目を全力で行うタイプと軽く行うタイプがあり、予備疲労法の一般的な目的のためには後者のタイプが合う。前者は中神経疲労を考えるプログラムに置いて有効で、後者はウォームアップと目的は同じである。

この記事を読んで予備疲労法についての悩みや疑問が解決できたなら嬉しい。

先の記事示したモーターユニットについて詳しく知りたいヒトはこちらを、中枢神経疲労について知りたいヒトはこちらを参考にしてほしい。

コメントを残す