この記事は3つで構成される背中の筋肥大についての記事の1つ目である。背中は他の部位よりも解説すべきことが多く、一つの記事にまとめるには文字数が多くなりすぎるため、3つに分けて解説する。この記事では背中の解剖学と構造及び分割を解説する。

これらの記事の目的は以下のとおりである。

1.背中がボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、これらの記事を読むことで背中ついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が背中を解説しよう。

背中の解剖学

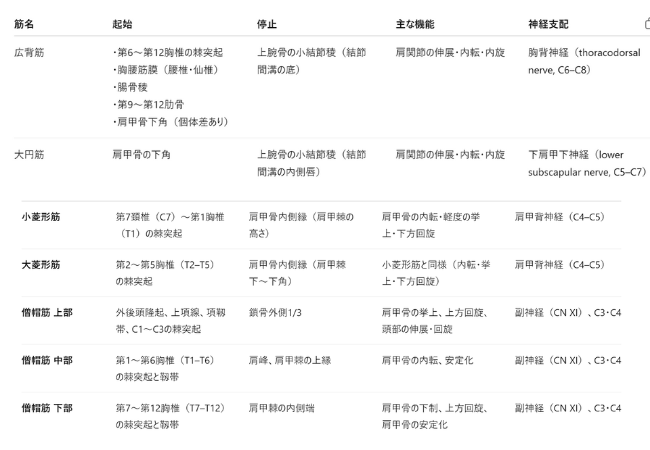

起始停止、機能

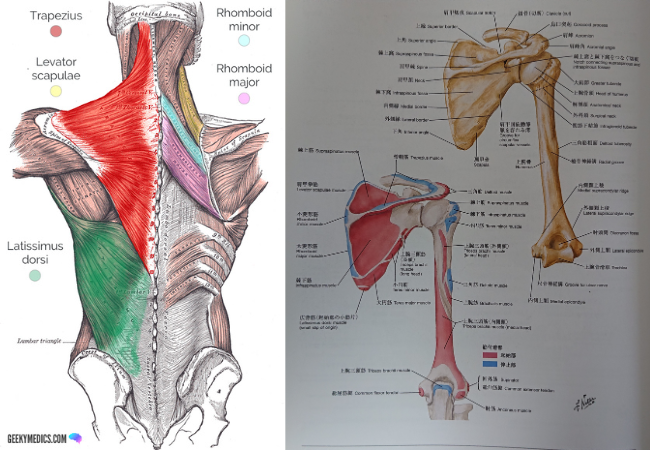

以下に背中の解剖図と起始停止及び機能をまとめた画像を貼る。

いかり肩となで肩

解剖学図や機能をよく見ると、大円筋を除いた背中の筋肉は肩の動きに関係ないことが分かる。大円筋を除いた背中の筋肉は肩甲骨を大きく動かすことで大きく伸長-収縮する。

背中の筋肉の特徴から背中が発達しやすいヒトと発達しにくいヒトがいる。この違いは肩甲骨を大きく動かせるかどうかである。いわゆるなで肩のヒトの方が背中全体を発達させやすい。一方でいかり肩のヒトは肩甲骨の柔軟性に乏しく引く動作を肩の動きで行えるので大円筋は発達するが他の部位が発達しにくい。

https://www.ultimatebeefmagazine.com/ask-ultimate-tutto-su-paul-dillett/より引用。

胸の記事でもいかり肩となで肩の違いを解説したが、同じ動作でもいかり肩のヒトは肩と腕の筋肉を使いやすくなで肩のヒトは背中や胸を使いやすい。たとえばローイングの場合いかり肩のヒトは僧帽筋よりもリアデルトを、プルの場合広背筋よりも大円筋を使いやすい。なぜならリアデルトや大円筋の運動に肩甲骨の動作は関与しないからだ。

以上のことから大円筋を除いた背中の筋肉に負荷をのせるには、肩甲骨を大きく動かすことが重要と分かる。肘を引き来ることは大円筋を狙うとき以外は重要ではない。

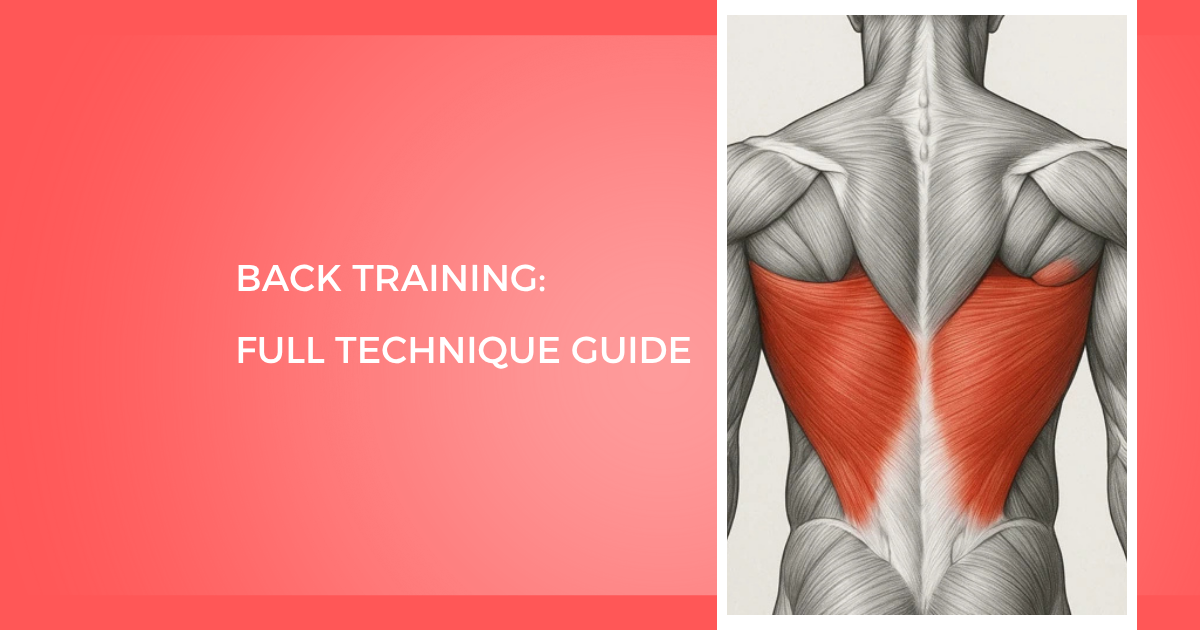

背中の構造と分割

アッパーバック(上背)とローバック(下背)

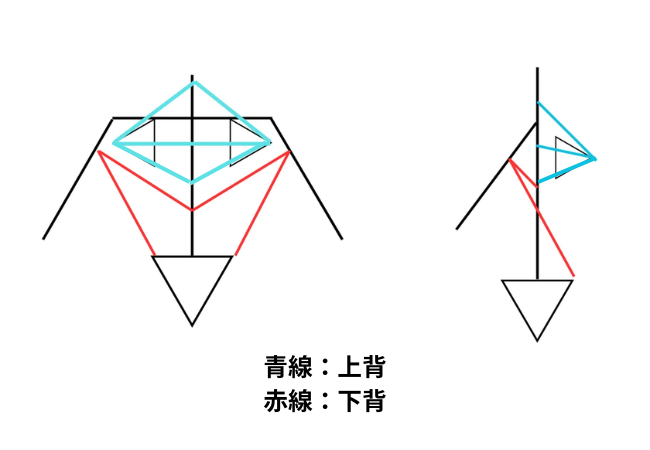

結論として、背中は上から下に引くプル動作と下から上に引くロー動作の二つに分けることができる。これは筋繊維の走行が理由である。

プル動作では下背である広背筋に刺激を入れられる。ロー動作では上背である僧帽筋、菱形筋に刺激を入れられる。大円筋は例外でプル動作でもロー動作でも肘を動かすときに動員される。なぜなら肩を動かす筋肉だからだ。

ローイングからプルとローの違いを理解する

教科書的なローイングと変形ローイングで刺激が入る部位を理解すると、ロー動作とプル動作の違いが良く理解できる。

結論としてローイングで下背である広背筋を狙うことはできない。なぜなら負荷に対して筋繊維の走行が合わないからだ。

負荷に対して平行な筋繊維が最も仕事をするので、前傾60度程度のベントローでは菱形筋や僧帽筋下部に刺激を入れやすい。

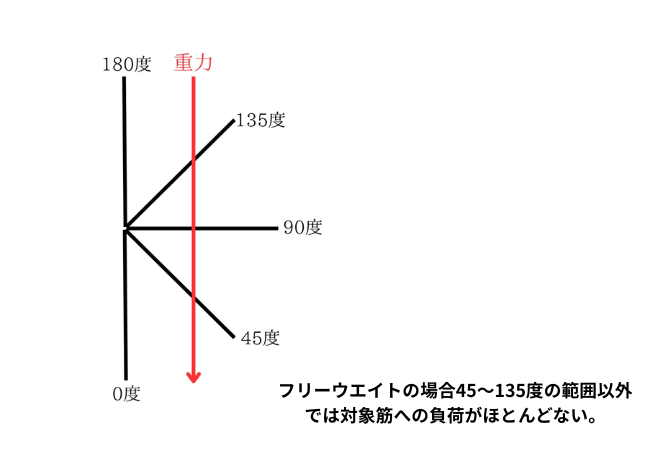

広背筋を狙うローイングは腕を引くのではなく腰に腕を近づけると良いといわれるが、教科書通りのフォームでその動作を行っても重りを水平移動させているだけで広背筋への刺激は薄い。これは立位でダンベルプレスをしても大胸筋に刺激が入らないことや、フリーウエイトのダンベルフライの収縮位でいくら動かしても負荷がないことと同じ理由である。

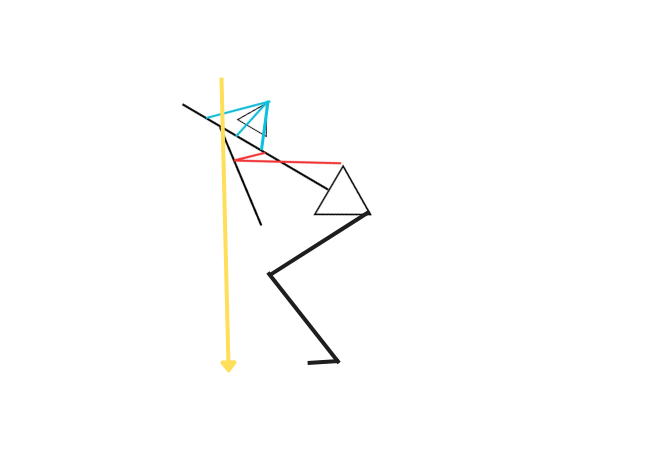

一方で広背筋に負荷がのるローイングはある。具体的にはアーノルドやサミアバヌーの行っていた上体を大きく前傾させるベントローイング、日本人だと田代誠が行っていたロープーリーなどだ。これらのローイングが広背筋に刺激がのる理由は動作がプルだからだ。プル動作と同じ負荷を大きく前傾させることで再現しているのだ。

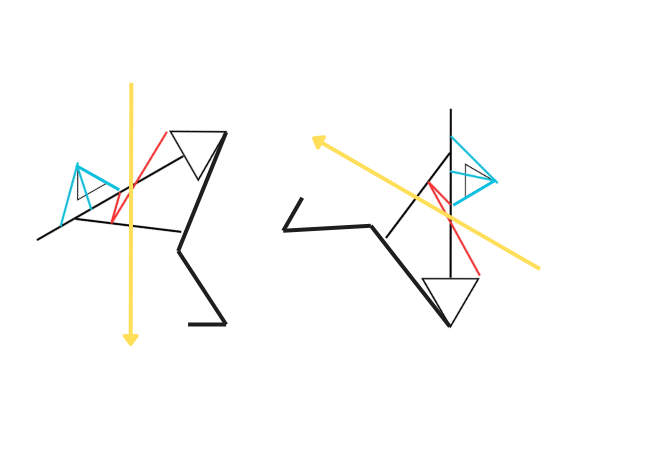

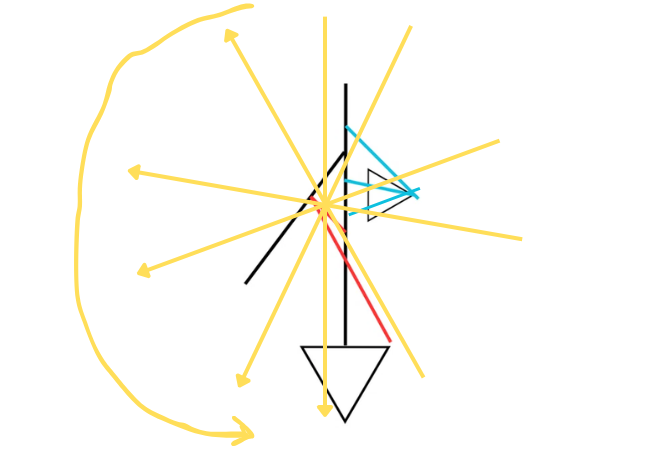

左が前傾したローイング。右はそれを回転させたもの。負荷のかかり方が前上から引くプル動作と負荷のかかり方が同じことが分かる。

以上のことから、ローイングで広背筋を狙うことはできないし、広背筋を狙うローイングの負荷のかかり方はプル動作と同じことが分かる。過度に前傾させるローイングは腰椎を安定させたうえで脊椎をダイレクトに動かすという難しさがあるし、少しでも動作を崩すとケガをするので筆者は推奨しない。

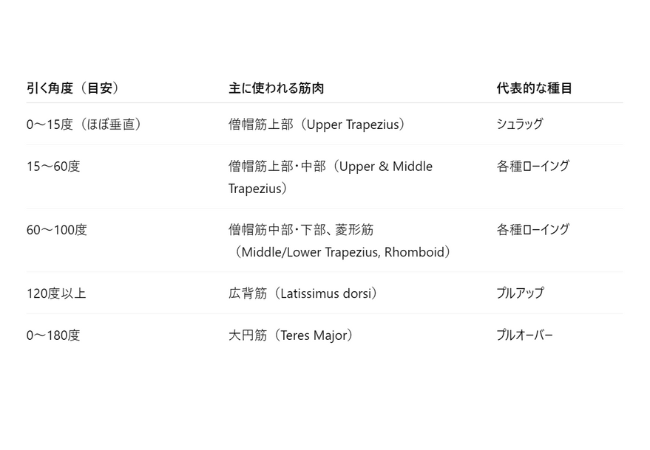

引く方向と使用される部位

引く方向と使用される部位を分けると以下のようになる。

最後に

この記事では背中概論として、背中の解剖学と構造、分割について解説した。

背中の骨格筋は肩の動きに関与する大円筋と肩甲骨野動きに関与するそれ以外に機能で分けられる。そのためいわゆるなで肩のヒトの方が背中全体が発達する傾向にある。

背中の種目はプル動作とロー動作に分けられプル動作では下背である広背筋が、ロー動作では上背である僧帽筋と菱形筋が動員される。両方の動作で大円筋は肘を動かす筋肉として動員される。

次回は背中各論として、脊柱起立筋、下背、上背がボディビル(=見た目)に与える影響とトレーニングのコツなどを解説していく。

第2部はこちらを参照してほしい。

第3部はこちらを参照してほしい。

コメントを残す