この記事は3つで構成される背中の筋肥大についての記事の2つ目である。背中は他の部位よりも解説すべきことが多く、一つの記事にまとめるには文字数が多くなりすぎるため、3つに分けて解説する。今回は背中が見た目に与える影響とトレーニングテクニックを解説する。

これらの記事の目的は以下のとおりである。

1.背中がボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、この記事を読むことで背中ついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が背中を解説しよう。

脊柱起立筋の重要性とテクニック

すべての動作に使われる

脊柱起立筋は鍛えるというよりかは、どう管理するかということに注意する部位だ。なぜならすべての動作で使われるからだ。

すべての動作は背中に限った話ではない。脚やコンパウンド種目、チーティングといったすべての動作で使われる。

脊柱起立筋を管理できないとトレーニングボリュームのオーバーロードが妨げられる。なぜならここが疲労するとすべてのトレーニングのパフォーマンスが落ちるからだ。

脊柱起立筋の疲労の厄介なところは、日常動作であっても脊柱起立筋を使うため他の部位よりも疲労の回復が遅い点にある。

以上のことから、脊柱起立筋を管理し疲労を蓄積しないことは、筋肥大に置いて重要になる。脊柱起立筋の管理はトレーニングプログラムの選定で行う。

脊柱起立筋の管理

脊柱起立筋の疲労蓄積を軽減するトレーニングプログラムの組み方は、中枢神経疲労を蓄積しない方法とほぼ同じである。なぜなら両方とも目的が同じだからだ。ともに過度な疲労蓄積を避けボリュームオーバーロードを実現することを目的としている。

例えばトレーニングはアイソレーション→コンパウンド種目と動員される関節が小さい順に組む。具体的にはスクワット→レッグエクステンションではなく、レッグエクステンション→スクワットとする。

これはコンパウンド種目で対象筋に与える刺激は同じであるが使用重量は軽いという状況を構築でき、中枢神経疲労を軽減できる。またコンパウンド種目は脊柱起立筋を多く動員するのでできるだけ最後に持っていき同等の負荷を低重量で実現できるようにする。

他にもフリーウエイトよりマシンとか、チーティングは極力行わないなどの施策を取り入れる。詳しくはこちらを参照してほしい。

上背(僧帽筋、菱形筋)発達の難しさ

身体の中でも特に上背の発達には大きな労力が必要になる。なぜならすべての動作で脊柱起立筋への負担が大きいからだ。また負担を軽減する方法がない。

まず上背は下から上に重りを引くロー動作で刺激を入れることができる。そしてロー動作では必ず脊柱起立筋が動員される。

バーベルローイングはデッドリフトができないとうまくできないといわれるが、これはローイング動作にヒップヒンジ動作が含まれているからである。ちなみにチェストパッドありでも脊柱起立筋は動員される。

そして大円筋を除く背中の筋肉は高重量で強制的にストレッチさせて骨格筋を破壊することが筋肥大に効果的である。そのため高重量を選択することが多く脊柱起立筋への負担も大きくなる。

またローイング種目には代替え種目がない。脊柱起立筋に負担がかかる脚であれば、レッグエクステンションやカールマシン、その他マシンを使えば同等のの刺激を脊柱起立筋の負担を軽減しながら再現することができるが、上背にはこのような種目が存在しない。上背を鍛えるならローイングをしないといけないのだ。

以上のことから、上背発達には大きな労力が必要になる。ローイング動作は発達にマストで、必ず脊柱起立筋を使い、背中の発達には高重量が有効になるからだ。

プル動作(広背筋、大円筋)の重要性とテクニック

下背が見た目に与える影響

広背筋と大円筋はともに正面、側面、背面のアウトラインを構成する重要な筋肉である。これらが発達していると身体のXシェイプが大きくなり、中殿筋の発達と合わさると相対的にウエストを小さく見せることができる。

費用対効果の面から考えるなら広背筋よりも大円筋を優先するべきだ。なぜなら大円筋は肩甲骨の位置に依存せずアウトライン形成に寄与するからだ。

広背筋は肩甲骨を大きく外転させたとき、つまりバックラットスプレットのアウトライン形成に大きく寄与するが、肩甲骨の外転が限定されるその他のポーズでは肩甲骨をまたがない大円筋が一貫してアウトライン形成を司る。

以上のことから、広背筋と大円筋はともにアウトライン形成に大きく寄与するが、費用対効果の面では大円筋の方が発達の優先度が高いといえる。例えばバックラットスプレットが存在しない競技カテゴリーのヒトは広背筋よりも大円筋を優先的に鍛えると良い。また女性は広背筋を鍛える必要はない。これはバックラットスプレットが存在しないことと、鍛えることで女性らしさがかけるからだ。一方で大円筋はくびれの協調に寄与するので鍛えると良い。

広背筋を狙いやすくするコツ

筆者は広背筋にダイレクトに刺激を入れられる種目は荷重プルアップと考えている。詳しくは第3部で解説するが、ここでは広背筋を狙いやすくするコツを解説する。

結論として、広背筋を狙うには「肩甲骨下制」と「胸郭の安定」が鍵になる。この二つができると大円筋や上腕筋に負荷を逃がすことなく広背筋に刺激を入れるシステムがつくられる。

広背筋は肩関節の動きには関係なく肩甲骨を動かすことで動員される。もしプル動作中に肩甲骨が上がりそれ以降肩甲骨が動作中ウドがなければ、大円筋や上腕筋だけで動作ができてしまう。

胸郭が不安定で動作中身体が動いてしまうと、負荷と筋繊維の走行が動作中変化してしまい広背筋への負荷が少なくなる。プルアップ動作では脚を組むと良いといわれるが、これは脚を組むことで胸郭が少し進展し、負荷と広背筋の筋繊維の走行が合致するからである。

以上のことから肩甲骨下制と胸郭の安定が加重プルアップで広背筋を刺激されるために重要だ。

肩甲骨-胸郭-骨盤を安定させる方法

広背筋を動作で使い切るための準備を3つ紹介する。

まずローテーターカフを活性化させる。ここを活性化させることで肩関節周りのケガを防止する。上半身のトレーニングではローテーターカフのウォームアップは最初に必ず行うべきである。特に広背筋を狙う場合は高重量を扱うことになるので必ずローテーターカフを温めておく。

ローテーターカフについてはこちらを参照してほしい。

次に肩甲骨下制動作のウォームアップを行う。肩甲骨下制に関与する骨格筋を事前に温め、動作中それらが動員されるようにするできるようにする。

筆者は肩甲骨ディップスをおすすめする。理由は肩甲骨下制以外の動作が含まれていないからだ。肩甲骨下制のウォームアップとしてダンベルやケーブルのプルオーバーが候補にあがるが、これらは肩関節伸展動作を含んでいる。いかり肩のような肩甲骨下制が苦手なヒトは語野動きだけで動作できてしまいウォームアップの意味がない。

その点肩甲骨ディップスは肩甲骨下制ができなければ動作ができない。強制的に対象を刺激できるのでおすすめだ。

https://shop.lifefitness.com/products/life-fitness-chin-dip-leg-raiseより引用。

最後に胸郭の安定について、胸郭の安定には肋骨と骨盤の固定が必要になる。このカギを握るの外腹斜筋と殿筋群である。これらが活性することで肋骨と骨盤が安定し動作中胸郭-肋骨-骨盤が大きく動くことが抑制される。

ハンギングレッグレイズが外腹斜筋のウォームアップとして最適である。なぜなら動作をするために肩甲骨を下制しないといけなく、広背筋と外腹斜筋を連動させる必要があるからだ。広背筋と外腹斜筋は筋膜でつながっており、広背筋を狙うウォーミングアップとして最適だろう。

バックエクステンションをゆっくり丁寧に行うことで殿筋群を活性化させることができる。

グリップ

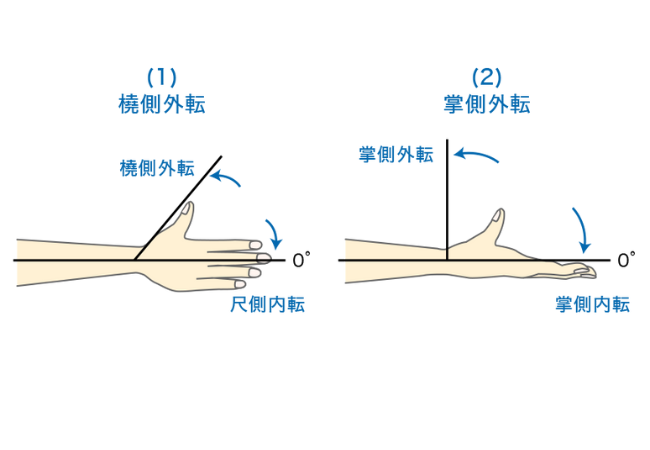

グリップの向きによって肩甲骨と肩関節の動きやすさが変わる。なぜなら手関節の回旋に伴い肩関節が回旋するからだ。筆者は広背筋狙いならオーバーグリップ(順手、回内位)で、大円筋狙いならアンダーグリップ(逆手、回外位)をすすめる。

アンダーグリップ→パラレルグリップ→オーバーグリップの順に手関節は回内し、それに伴い肩甲骨は上方回旋する。肩甲骨は下方回旋よりも上方回旋の方が良く動くので、広背筋を狙いたい場合は上方回旋が良い。一方で下方回旋位は肩関節が良く動くので大円筋を狙う際には良い。

肩甲骨を動かしたいならオーバーグリップ、肩関節を動かしたいならアンダーグリップが良い。これはプル動作だけでなくロー動作にも共通している。僧帽筋及び菱形筋狙いか大円筋狙いかでグリップが異なる。

広背筋を狙う場合はパラレル(ニュートラル)若しくはアンダーグリップ(逆手、回外位)、大円筋を狙う場合はオーバーグリップ(順手、回内位)を推奨する。これは肩甲骨の動き方が理由である。

握り

サムレスかサムアラウンドに関しては自分にとってやりやすい方で問題ないが、広背筋を狙う場合はサムアラウンドの方が良い傾向にある。なぜならサムレスグリップの場合母指関節が外転し手関節が背屈するからだ。この位置では肩と腕の筋肉が使われやすくなり大円筋が働きやすくなる。

プル動作では前腕とバーが垂直になるようにする。その際バーの上に関節のどこが乗るかを基準にする。どの関節が乗るかは手の大きさに依存する。

ほとんどのヒトはMP関節かPIP関節のどちらかになる。筆者は手が小さいのでPIP関節がバーの上に乗るようにバーを握っている。手が大きいヒトならMP関節で握ることができる。

ロー動作(僧帽筋、菱形筋、大円筋)の重要性とテクニック

上背が見た目に与える影響

僧帽筋と菱形筋は背中のディテール形成を決定づける重要な筋肉群である。

男性の場合ここの発達が背面から見た背中の完成度に直結する。大円筋や広背筋の発達でしっかりとアウトラインが形成されているが背中がいまいちなヒトは上背の発達に乏しく、背中に立体感がない。

上背がつくる立体感の効果は少し斜めから見た時に顕著である。ボディビル審査のジャッジは上面以外にも斜めに2~4人ほど存在し、上背の発達は彼らから高く評価される。

僧帽筋上部はディティールに加えてアウトライン形成の効果もある。ただし女性の場合ここが発達すると女性らしさがなくなるので鍛える必要はない。僧帽筋中部下部及び菱形筋の発達は、男性と同じ作用を女性らしさを欠くことなく享受できるので女性にもすすめられる。

ただし費用対効果を考えるならリアデルトや大円筋、中殿筋や内側ハムストリングスの方が高いので優先度は下がる。

以上のことから、上背の発達は背面の完成度を高める上で重要な役割を持つことが分かる。大円筋や広背筋が一定のレベルに達したら、そこを伸ばすよりも条は胃の発達に注力したほうが背中の総合点は高くなるだろう。

菱形筋発達のメリット

筆者は上背の中でも菱形筋を優先するべきと考える。理由は費用対効果が高いからだ。

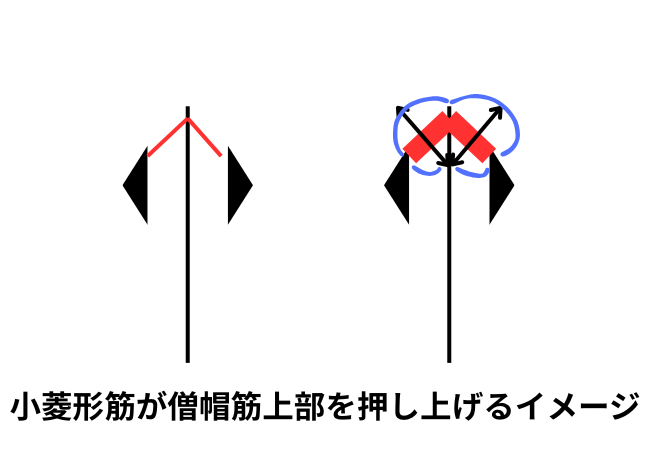

菱形筋は腕における上腕筋と同じ役割を持つ。つまり下から僧帽筋を押し上げるnおだ。大菱形筋は僧帽筋の中部から下部の上あたりを、小菱形筋は僧帽筋の上部を押し上げる。10㎡と30㎡の土地があり、両方に同じ量の木材で家を建てた場合は前者の方が高くなる。筋肥大には時間と労力がかかるので、限りある資源を効率よく利用するうえで菱形筋の重要性は高い。

僧帽筋と菱形筋の鍛え分け

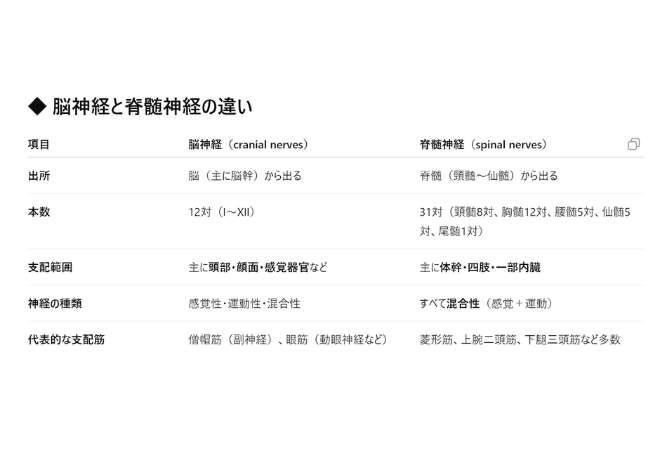

僧帽筋と菱形筋は神経支配の観点から鍛え分けが可能である。なぜなら菱形筋は脊髄神経に分類される神経に支配されている一方で、僧帽筋を支配する副神経は脳神経に分類されるからだ。

筋肥大を目指すヒトが鍛える骨格筋は僧帽筋を除いてほとんど脊髄神経に支配されている。脳神経は首から顔にかけての骨格筋を支配している。

脳神経は複数の神経に分類されるが、その中でも僧帽筋を支配する副神経は頭を回したり肩をすくめる動作をすると賦活する。

ローイングやシュラッグを首を下に向けたり頭を振りながら行うといつもより重い重量を挙げることができたり、限界から1回多く引くことができるはずだ。これは菱形筋よりも僧帽筋を使いやすいからだ。

菱形筋を狙う場合は口を開けたり上体を固定させたりすると良い。限界近くで歯を食いしばるように引くと僧帽筋が、叫んだり息を吐くように引くと菱形筋や脊柱を使いやすくなる。これは前者が首回り(脳神経支配の筋肉)を使いやすく、後者は脳神経への神経支配を低下させるからだ。

どちらが良いとか悪いとかではなく目的に応じて使い分けると良い。

チェストパッドの有無

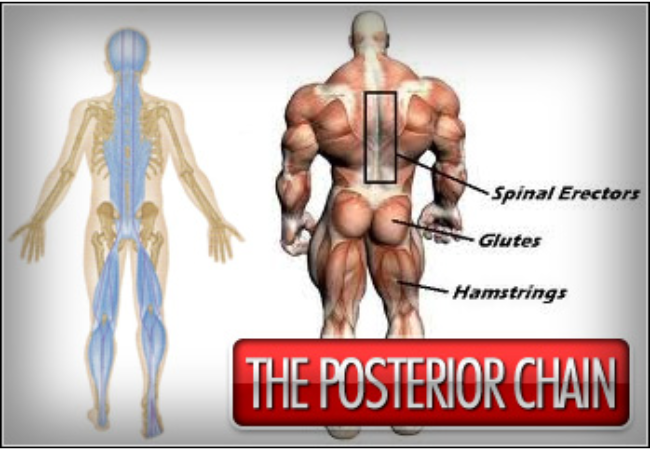

チェストパッドがあるローイングとないローイングには、ポステリアチェインを使うかどうかという違いがある。ポステリアチェインを構成する骨格筋はヒップヒンジで使われる骨格筋と同じである。

https://repkefitness.com/blog/the-importance-of-the-posterior-chain/より引用。

例えばバーベルローイングやプーリーローなどはローイングの姿勢をつくるためにポステリアチェインを使う。一方でシールローイングやチェストサポートローイングマシンはパッドがポステリアチェインの役割を担う。

チェストパッドの有無どちらにもメリットがある。筆者は脊柱起立筋への負担が比較すると少なく、何も考えずに疲労困憊までもっていくことができるので、ローイングはチェストパッドありで行うようにしている。チェストパッド無しのローイングはヒップヒンジで「狙いたい筋繊維に対して垂直な軌道(最も仕事をする)をつくる」前提があり、対象筋を追い込む前にやることが増えてしまう。ヒップヒンジがうまくできない場合は前提がつくれないし限界近くになっても姿勢を維持しないといけない。

ポステリアチェインは対象筋よりも出力が大きいので、限界近くにチーティングでポジティブ省略なんていうテクニックを使うことができる。ヒップヒンジを完全にマスターしているヒトであればチェストパッド無しがおすすめである。しかし先に挙げた脊柱起立筋への負担が大きくなるので採用には疲労管理が必須になる。

最後に

この記事では背中各論①として、背中を構成する筋肉の重要性とテクニックを解説した。

背中の筋肥大は、対象筋を理解しそれに適したトレーニング構成と疲労管理を実行することが重要である。脊柱起立筋の管理から始まり、下背と上背に対して構造や神経支配などを踏まえたトレーニングをすることで、効率的に結果を獲得できる。次回は第3部として各骨格筋を鍛える具体的なトレーニング種目を解説していく。

第1部はこちらを参照してほしい。

第3部はこちらを参照してほしい。

コメントを残す