この記事は3つで構成される背中の筋肥大についての記事の3つ目である。背中は他の部位よりも解説すべきことが多く、一つの記事にまとめるには文字数が多くなりすぎるため、3つに分けて解説する。今回は各部位のトレーニング種目を解説する。

これらの記事の目的は以下のとおりである。

1.背中がボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、この記事を読むことで背中ついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が背中を解説しよう。

広背筋

加重プルアップ

広背筋に強烈な刺激を入れるためには加重プルアップが効果的だ。なぜなら対象筋に強制的にストレッチをかけることができるからだ。

大円筋を除いた背中の筋肉は肩甲骨を動かすことで伸長-収縮するので、高重量を使って強制的にストレッチをかけることが筋肉の破壊に効果的になる。また高重量でストレッチされるほど肩甲骨が引き下げられて、筋繊維の走行と負荷が合致する。以上のことから大円筋を除いて背中は収縮よりもストレッチが重要になる。

僧帽筋や菱形筋はローイングやシュラッグを使うことで強制的にストレッチをかけることができるが、広背筋に対して強制的にストレッチをかけることができる種目はほぼ加重プルアップしかない。ラットプルダウンは自体重以上の重りを扱うにはチーティングが必須になる。

以上のことから、広背筋を発達されるためには加重プルアップが効果的である。

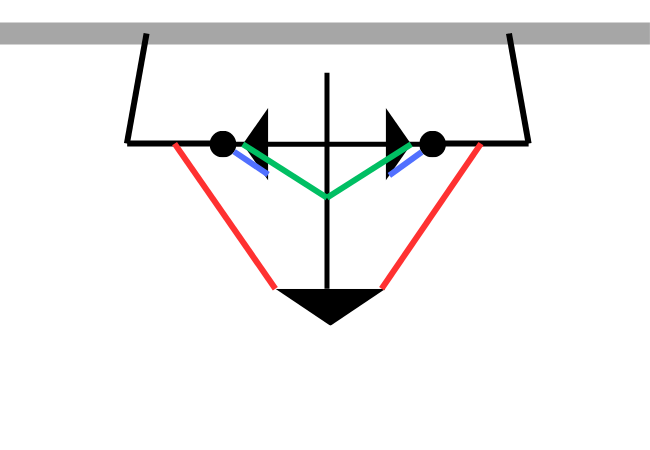

加重プルアップのフォーム

広背筋に刺激を入れるには、上腕とバーが平行になった位置で前腕を垂直よりも少し狭い手幅にする。手幅が広すぎると可動域が小さくなりストレッチが不十分になるし、狭すぎると大円筋の関与が大きくなる。

脚は後ろで交差させる。こうすることで広背筋の筋繊維と負荷の走行が合致する姿勢をつくることができる。

可動域

可動域は上腕とバーが平行になる位置からボトムまでで十分だ。なぜならこの可動域が広背筋が動員される範囲だからだ。これ以上引き上げると僧帽筋下部と菱形筋といった筋群が動員され広背筋の関与が減少してしまう。

この可動域が広背筋にとってのフルレンジになるので、この可動域の範囲でとにかく重量を扱っていこう。

ネガティブオンリープルアップ

筆者はネガティブオンリープルアップをおすすめする。理由は再現性が高いからだ。

高重量の加重プルアップを行うとどんどん可動域が狭くなっていく。なぜならヒトはネガティブよりもポジティブで多くのエネルギーを使うからだ。可動域が狭くてもストレッチできていたら発達はするが、広背筋にとってのフルレンジも行えない可動域は不十分だ。

特に回数をこなそうとして身体のあおりを利用してプルアップを行うと広背筋の筋繊維と負荷の走行が合わなくなるとともにケガする可能性が高くなる。

そこでネガティブオンリープルアップを採用する。具体的にはバーの下に台を設置し、バーと上腕が平行になる位置からボトムまでネガティブで耐えていく。この方法なら毎回同じ可動域を実現できるので再現性が高くオーバーロードしやすくなる。

以上のことから筆者はネガティブオンリープルアップをおすすめする。ちなみにトップまでジャンプするタイプのネガティブオンリープルアップは非推奨だ。なぜなら加速度と重量の「積」が関節や腱に負荷として乗るからだ。自重なら問題ないが高重量を扱うようになるとケガしてしまう。

ボディビルダーの背中の変化の考察

ボディビルダーの背中の変化と環境の関係を理解すると、加重プルアップが広背筋に負荷を乗せやすいことが分かる。

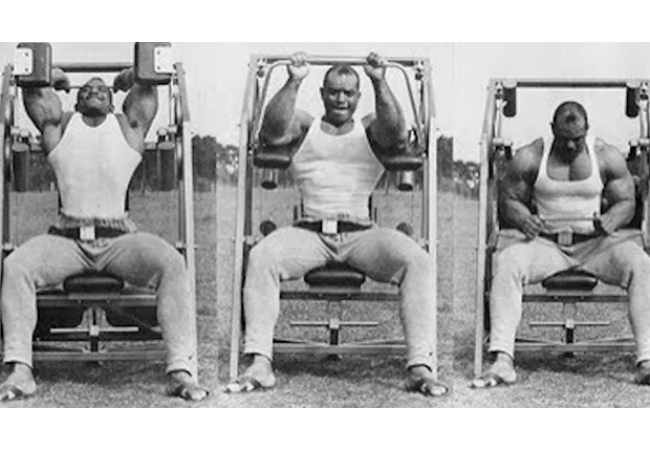

1970~80年代のボディビルダーと現代ボディビルダー(2010~)の身体を比較すると、脚だけでなく背中の形も異なるように思える。昔のボディビルダー現代ボディビルダーよりも背中が下まで発達しており、現代ボディビルダー昔のボディビルダーよりも背中が横に広がっている。

https://www.greatestphysiques.com/male-physiques/franco-columbo/及びhttps://www.greatestphysiques.com/male-physiques/derek-lunsford/より引用。

この背中の違いはトレーニング種目の変化にあると考えられる。なぜなら1970~80年台は現代と比較してマシンが発達していなかったのだ。そのためプル動作のバリエーションが少なくプルアップくらいしか種目がなかったのだ。

https://makeagif.com/gif/arnold-talks-it-up-bent-rows-L9YSmNより引用。

アーノルドやサミアバヌーのベントローイングはマシンがなかった時代の工夫の賜物である。

現代のほとんどのプル動作マシンは広背筋に高重量ストレッチをかけることはできない(本人は広背筋狙いでやっているかもしれないが)ので、昔よりも大円筋が発達しやすいと考えられる。大円筋は背中の広がりをつくるうえで広背筋よりも効果を発揮するので、現代ボディビルダーは昔のボディビルダーよりも背中が横に広い傾向にある。

以上のことから、時代ごとのボディビルダーの背中の違いは環境によるものだと分かる。

加重プルアップを行うことが多かった昔のボディビルダーは広背筋の発達が良い傾向にある。現代はマシンが多く加重プルアップを選ばなくてもプル動作ができるので、加重プルアップを行うことが少なくなり大円筋の発達が優れたボディビルダーが増えた。

大円筋

マシンプルオーバー

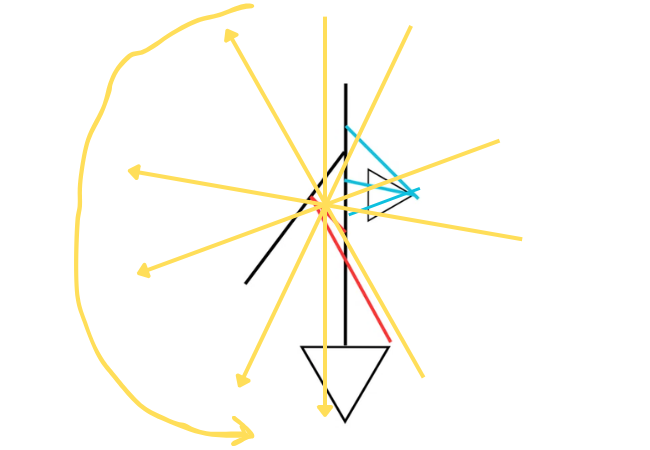

大円筋の可動域は、万歳したところから肘を完全に後ろに引き切ったところまでである。非常に可動域が広いことが分かる。ちなみに動作中肩甲骨が動きにくいので大円筋狙いの場合は逆手がおすすめだ。

この大円筋の可動域すべてに負荷を乗せることができるのがマシンプルオーバーである。ダンベルプルオーバーやケーブルプルオーバーは負荷の方向が一定なので大円筋の可動域の一部にしか負荷を載せることができない。しかしマシンプルオーバーはマシンの円軌道という特徴を利用することですべての可動域への負荷を実現している。

https://physicalculturestudy.com/2021/07/07/the-history-of-the-dumbbell-pullover-6/より引用。

もし読者の利用するジムにマシンプルオーバーがあるなら使わない手はない。これさえあれば大円筋への刺激は完結する。大円筋狙いの他の種目をする必要はない。

このマシンにはマシン以外のデメリットがある。それは設置しているジムが少ないことだ。実際筆者が通っているジムにはないし、いままでこのマシンを見かけたことはほとんどない。

マシンプルオーバーがない場合は以下の方法で大円筋の可動域に負荷を乗せていく。

リバースグリッププル&ロー動作

リバースグリップで行うプル動作とロー動作は、大円筋の可動域の一部に負荷を乗せることができる。プル動作とロー動作を行うことで大円筋の可動域すべてに負荷を乗せることができる。

大円筋を狙い際は逆手で握り、手幅は肩幅より少しだけ広くする。他の部位と異なり引き切ることを意識する。肩甲骨を意識する必要はない。

僧帽筋-菱形筋

僧帽筋上部はシュラッグ

僧帽筋上部をピンポイントで狙うならシュラッグ以外の選択はほとんどない。

シュラッグのポイントは重量である。シュラッグは可動域なんかよりもとにかく重い重量を扱うことが重要になる。重い重量を使うことで軽い重量よりも肩が引き下がり筋繊維の走行と負荷が合致する。

高重量を使うことは特に肩甲骨の柔軟性に乏しいいかり肩のヒトにとっては必須になる。

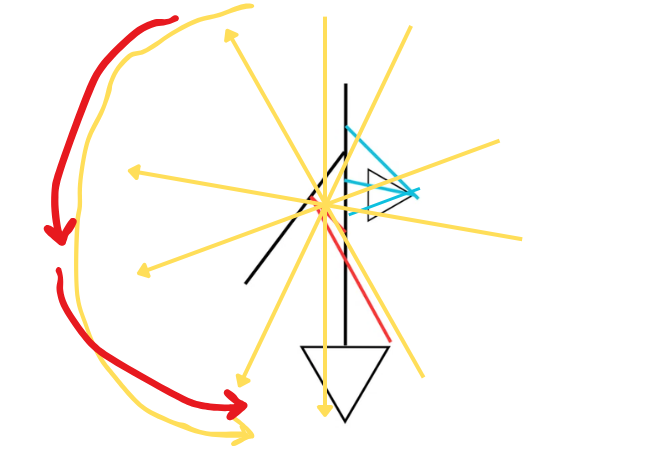

各種ローイング

僧帽筋及び菱形筋を狙う際には各種ローイング動作をやりこむ。どのローイングを使うかは度の筋繊維に最も仕事をさせたいかによって決まる。

例えば僧帽筋上部中部を狙いたい場合はバーが下にあるローイングを行う、僧帽筋中部下部を狙いたい場合はワイドグリップのTバーローやマシンローイングのようにバーが上にあるローイングを行う。同じマシンでも椅子の高さや座り方を変えることで仕事させる部位を変えることもできる。

以上のことから、僧帽筋及び菱形筋を狙う際には仕事させたい部位と負荷の方向を合わせる調整が必要になる。これができれば広背筋や大円筋のようにこれでなければならないといった種目はない。

最後に

この記事では背中各論②として各部位のトレーニング種目を解説してきた。背中は構造が複雑で単一の種目で全体をカバーすることは難しい。

広背筋は加重プルアップ、僧帽筋と菱形筋はローイングで高重量ストレッチ重視で行うと良い。大円筋はマシンプルオーバーなどを使って円軌道で負荷を乗せるのが理想である。マシンプルオーバーがない時は他の種目ですべての範囲に負荷を乗せていく。

この記事が読者の背中の筋肥大に貢献したならうれしい。

第1部はこちらを参照してほしい。

第2部はこちらを参照してほしい。

コメントを残す