この記事では筋肥大のための狙いたい部位へ刺激を入れるスクワットを解説する。

筆者は筋肥大トレーニングにスクワットを使うには工夫が必要であると考える。これはスクワットの特徴に起因する。

教科書的なスクワットには、膝関節と股関節を大きく動かしてそれらに関与する部位全体を使って動作する、という特徴がある。

この特徴からスクワットは「脚を太くする」ために効果的な種目である。翻すと特定の部位のみを狙うことが難しい種目といえる。

ただ脚を大きくするならスクワットでも良いが、大腿四頭筋やハムストリングスの各部位がセパレートされている脚をつくるには特定の部位に刺激が偏るように刺激を入れる必要がある。スクワットではこのために工夫(=神経の利用)が必要なのだ。

レッグプレスやベルトスクワット、ベンデュラムスクワットやVスクワットなどの優秀なマシンならば工夫無しに狙いたい部位を狙えるので筋肥大の面では優れている。しかし多くのヒトがこのようなマシンを使える環境にないので、スクワットで何とかする必要がある。

以上のことから、筋肥大トレーニングにスクワットを使うには工夫が必要である。この記事では狙いたい部位をスクワットで狙うために一般化できる要素を解説する。

この記事は以下の3つで構成される。

1.スクワット動作の解説。

2.スクワットのスタンスを決める基本的な要素(深さ、脚幅、足の向き)。

3.スクワットで対象筋(大腿四頭筋、内転筋群、ハムストリングス)を狙う方法。

最初にスクワットがどのような動きであるのかを解説する。スクワットの動作を理解することで、スクワットとデッドリフトの関係が分かり、スクワットで特定の部位を狙う際にどのようなスクワットを選択するべきなのかが分かる。

次にスクワットで特定の部位を狙う際に変化させる要素である深さ、脚幅、足の向きについて解説する。スクワット動作のどの局面でどの筋肉が動員されるのか、狭い脚幅と広い脚幅、足の向きで何が変わるのかが理解できる。

最後にスクワットで特定の部位を狙う方法を解説する。この記事ではスクワットで狙う部位として大腿四頭筋、内転筋群、ハムストリングスを扱っている。

スクワット動作

スクワットのスタンスを解説する前にスクワット動作を解説する。なぜならスクワット動作を理解することで、後述するスタンスと特定の部位を狙う方法についての理解が深まるからだ。

立つという動作

結論として、スクワットとデッドリフトは大きな枠で見ると同じ動作である。なぜなら両方とも立つという動作だからだ。

ヒトは筋トレを始める前から運動をしており、立つという動作は筋トレが発明される前からヒトが行っている動作である。そしてヒトの立ち上がる動作は主にスクワット動作とヒップヒンジ動作の二つが同時に起こることで達成される。

立ち方によって動作に占めるスクワット動作の割合とヒップヒンジ動作の割合には差が生まれ、それが立ち方のバリエーションとなる。

ヒトが筋トレを始めるようになり様々な動作に負荷を与え始めた時に、立つという動作に占めるスクワット動作の大きいものを「スクワット」、ヒップヒンジの割合が大きいものを「デッドリフト」と、呼ぶようになった。

以上のことから、スクワットとデッドリフトは立つという大きな枠で捉えると同じ動作である。それらは立ち方のバリエーションの一つと捉えられる。

立ち方のバリエーション

先の事情を勘案すると、スクワットとデッドリフトはやり方によっては全く同じ種目になる。なぜなら使用される骨格筋の違いは名前ではなくスクワット動作とヒップヒンジ動作の割合で決まるからだ。

例えば代表的なスクワット種目とヒップヒンジ種目を、スクワット動作の大きい順に並べると以下のようになる。

ハックスクワット→フロントスクワット→ハイバースクワット→ローバースクワット≒コンベンショナルデッドリフト→スティッフレッグデッドリフト

筋トレ草創期のヒトはローバースクワットの動作にスクワットという名前を付けたが、動作に占めるスクワットとヒップヒンジの割合はコンベンショナルデッドリフトと類似している。これらは名前こそ異なるが骨格筋への負荷はほとんど同じである。

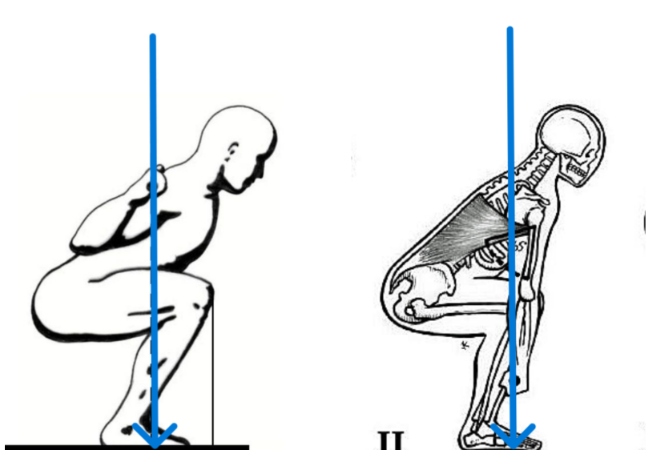

https://crossfitcentralhouston.com/wod/2013/7/8/monday-7813とhttps://www.powerliftingtowin.com/powerlifting-technique-deadlift-setup/を基に筆者編集。ローバースクワットとコンベンショナルデッドリフトを比較すると、バーを担ぐか引き上げるかという違いのみが存在し、重力の位置やフォームが程同じ事が分かる。

以上のことから、スクワットとデッドリフトはやり方によっては全く同じ種目になるといえる。

筋肥大の上でスクワットやデッドリフトを採用するときは、名前ではなく対象筋に対して動作があっているかどうかを考える必要がある。

スクワットの基本①深さ

ここではスクワットのスタンスに関わる深さ、脚幅、足の向きと筋活動の関係を解説する。

深さについての研究

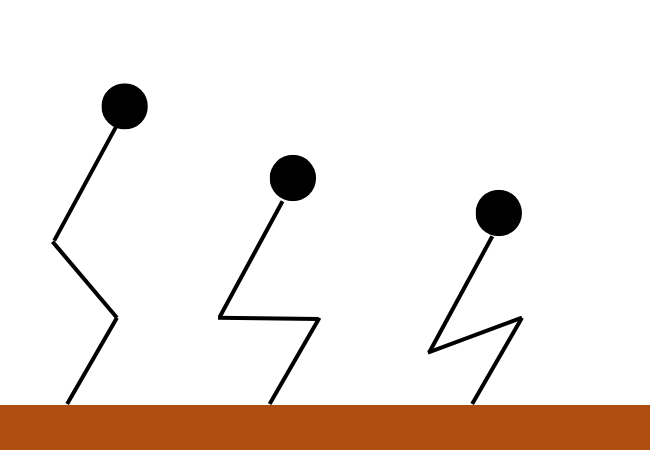

スクワットの深さはスタート位置で脚をまっすぐにした状態を0度として、重力ベクトルと大腿骨のなす角が60度以下のクォータースクワット、90度程度のハーフスクワット、120度以上のフルスクワットに分けることができる。

フルスクワットとクウォータースクワットを比較した研究を以下に示す。

フルスクワットとクウォータースクワットでの筋肥大の違いを比較した研究では、17人男性を、フルスクワット(0~120度)を行う群と、クォータースクワット(0~60度)を行う群に分けて、12週のトレーニングが行われた。

結果として、フルスクワットの方が、クォータースクワットよりも大腿四頭筋の筋肥大、フルスクワットの使用重量、クォータースクワットに使用重量すべてにおいて効果が高いことが示された。

筋肥大を目的とする場合はクウォータースクワットを採用する理由は基本的にはないといえる。これは研究結果だけでなく、クウォータースクワット程度のしゃがみならレッグプレスで代用することができることも理由となる。

以下はフルスクワットとパラレルスクワットを比較した研究である。

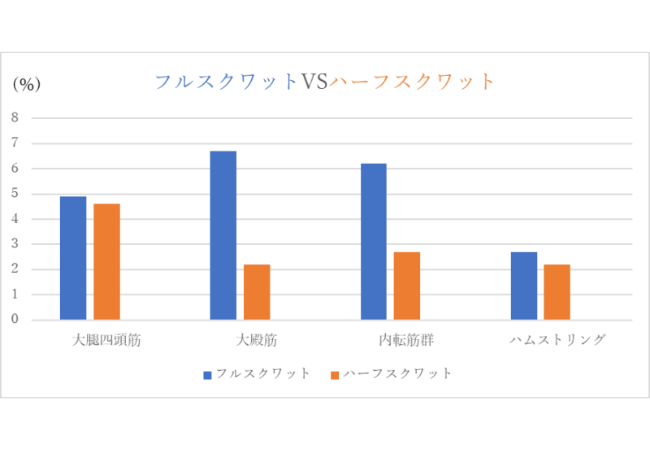

フルスクワットとパラレルスクワットでの筋肥大の違いを調査した研究では、フルスクワットの方が、パラレルスクワットと比較して内転筋群と大殿筋が有意に肥大した。なお、この実験では、フルスクワットもパラレルスクワットも脚幅は肩幅程度に統一されていた。

まず大腿四頭筋のみを集中的に鍛え得たい場合は可動域はトップからパラレルまでで十分だ。なぜならパラレル以降しゃがんでも大腿四頭筋の筋活動に有意差がないからだ。

この研究ではパラレルスクワットとフルスクワットで、大殿筋や内転筋群の筋活動に有意差が見られたが、大腿四頭筋に関しては有意差が見られなかった。

この事実からスクワット動作には大腿四頭筋が活動する局面と股関節周りの筋肉が活動する局面があると考えられ、その局面はパラレルの位置で変わることが分かる。これはスクワットが立つという動作で膝関節伸展と股関節伸展の協働動作であることからも理解できる。

以上のことから、大腿四頭筋のみを狙いたい場合はパラレルまでの可動域でスクワットを行う。一方で大殿筋や内転筋群などを狙いたい場合はボトムまでしゃがむ。

スクワットの目的に合わせて深さを調整することは効果的で、かならずしもフルスクワットが絶対であるとは言えない。

足関節の柔軟性

71人の被験者をフルスクワットができる群とできない群に分け、フルスクワットできない群の原因を調査した研究では、足関節の背屈力の低下が深いスクワットを阻害することが報告された。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/21/2/21_2_195/_pdf/-char/en参照。

スクワットで深くしゃがむ際には足関節の柔軟性が必要になる。なぜならスクワットは膝関節伸展と股関節伸展に加えて、足関節背屈の動作が合わさって行われるからだ。

足関節が動かないとまっすぐしゃがめず後ろに倒れてしまう。スクワットのパラレルからボトムまでしゃがむ際にはヒラメ筋が伸びる必要がある。

以上のことから、スクワットで深くしゃぐむためには、足関節にしっかりと背屈できる柔軟性が必要になる。

足関節の柔軟性を高めるために、スクワットの前にカーフレイズでのストレッチメインのウォームアップを行ったり、脚トレの最初にカーフのトレーニングを行ったりすることが効果的だ。それでも足関節が固い場合は、リフティングシューズを採用したり、かかとにプレートをかますなどの方法が考えられる。このテクニックは膝関節に刺激を入れやすくするためにも使える。

カーフについて詳しくはこちらを参照してほしい。

スクワットの基本②脚幅

ヒトの構造を理由に脚幅の取り方で股関節の動きが異なってくる。

ここでは対象筋の限定を目的として脚幅によって使われる部位がどのように変わるかについて解説する。この目的に基づくとスクワットの脚幅は、腰幅程度の狭い脚幅と腰幅から肩幅程度の広い脚幅に分けることができる。

これよりも細かい脚幅の調整は一般化することが困難なので各人に任せる。

狭い脚幅

狭い脚幅は大腿四頭筋を狙う上で効果的である。なぜなら股関節の動作が制限されるからだ。

狭い脚幅とは、腰幅と脚幅が平行な位置から腰幅からほんの少しだけ開いた位置である。

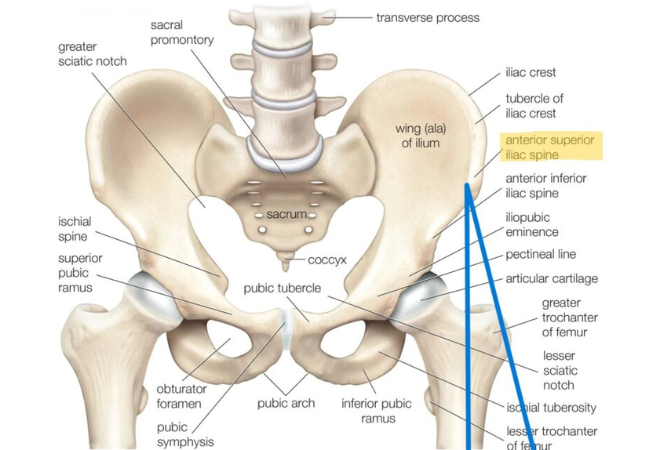

https://www.britannica.com/science/pelvisより筆者編集。上の画像の青線の範囲が狭い脚幅として認識される範囲の目安である。

脚幅を狭くすることでしゃがんだ際に大腿骨が上前腸骨稜(anterior superior iliac spine)に接触する。そのため股関節の動作が制限され深くしゃがみにくくなる。これにより動作に占める膝関節伸展の割合が大きくなる。

以上のことから狭い脚幅は大腿四頭筋を狙う上で効果的である。

脚幅を狭くとることで過度なバッドウィングが抑制されるという特徴もある。なぜなら股関節の動作が制限され深いしゃがみが抑制されるからだ。

バッドウィングはボトムで腰椎が曲がった際に高出力をかけることで発生する現象である、求められる出力に負荷を受ける筋肉の力が耐えられずに腰椎をケガしてしまう。狭い脚幅ではそもそもしゃがみが抑制されるので、いらないバッドウィングを抑えることができる。

以上のことから狭い脚幅ではバッドウィングが抑制される。狭い脚幅は大腿四頭筋を狙う際につかうフォームである。

広い脚幅

広い脚幅は腰幅と肩幅の間から肩幅程度の脚幅である。広い脚幅をとることは深くしゃがみ股関節の動きを大きくするためなので、前述した上前腸骨稜に接触しない程度は広げないといけない。

広い脚幅をとることで股関節の動きが大きくなるので大殿筋や内転筋群、フォームによってはハムストリングスといった部位の活動が高まる。広い脚幅は脚全体を太くするには効果的である。

スクワットの基本③足の向き

足の向きは基本的には膝蓋骨と合わせる方がアライメントが整うので安全に動作ができる。ただ足の向きを変えることでスクワットで使われる部位は変わる。なぜなら重力に対して拮抗する、つまり最も仕事をする筋繊維が変化するからだ。

ハの字

ハの字でスクワットをすると外側広筋を狙いやすくなる。ハの字でスクワットをする場合は脚幅は狭い方が良い。これはハの字スクワットをする目的を合致していることも理由であるが、そもそもハの字では深くしゃがむことができないからだ。

ハの字スクワットのデメリットはバランスがとりにくいという点にある。このデメリットはマシンを使うことで解消できる。なぜならマシンが身体を安定させてくれるからである。そのためハの字スクワットは、ハックスクワットやレッグプレス、スミススクワット等で真価を発揮する。

平行

平行でスクワットをすると大腿四頭筋の広筋群を狙いやすくなる。平行でスクワットをする場合は脚幅は狭い方が良い。平行の場合ハの字よりもバランスをとることが困難ではないのでフリーウエイトでも使用可能だ。

逆ハの字

逆ハの字にすると大殿筋やハムストリングスといった部位を狙いやすくなる。逆ハの字をとる場合は脚幅は広くとる方が良い。逆ハの字はバランスをとることが容易であるため、フリーウエイトでもマシンでも使用可能だ。

スクワットで大腿四頭筋を狙う

ここまででスクワット動作と、スクワットの深さ、脚幅、足の向きが変わることでどの部位が活動しやすいかが理解できた。最後にこれまでの内容を踏まえて、大腿四頭筋、内転筋群、ハムストリングスといった特定の部位をスクワットで狙う方法について解説する。

最初にスクワットで大腿四頭筋を狙う方法を解説する。

大腿直筋は狙いにくい

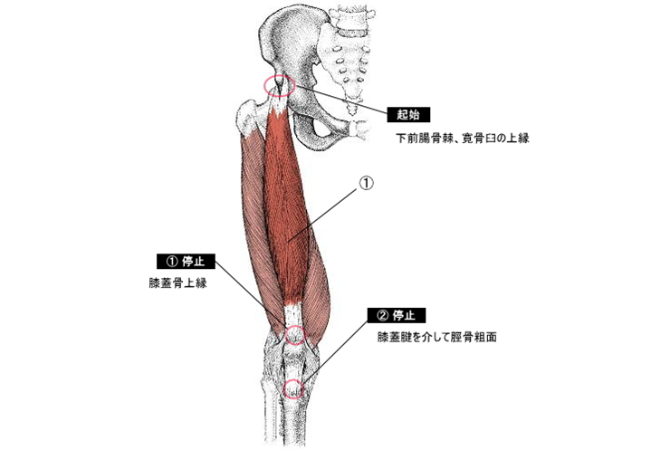

スクワットで大腿四頭筋を狙う場合対象は広筋群となる。大腿直筋は二関節筋なので基本的にスクワットでは狙いにくい。

単関節種目と複合関節種目での大腿直筋の活動を比較した研究では、20%1RMのレッグエクステンションと80%のレッグプレスでの大腿直筋の活動に有意差がないことが報告され、股関節伸展を含む動作では大腿直筋の活動は低下すると示唆された。

スクワット動作では膝関節の伸展と股関節の伸展が起こる。スクワットでしゃがむ際に大腿直筋の膝関節側は引き延ばされる一方で、股関節側は大殿筋やハムストリングスが引き延ばされて張力が発生せず縮む。スクワットで立ち上がる際は逆のことが起こる。このためスクワット動作中での大腿直筋の長さはほぼ変わらず、筋肥大を発生させるに十分な張力が発生しないため大腿直筋の関与が少なくなる。

大腿直筋を除く広筋群は股関節をまたいでいないため、プレス系種目の動作中筋肉が引き延ばされ強い張力が発生する。そのためプレス系種目では大腿直筋の以外の広筋群の関与が高くなる。

スクワット動作の割合が大きい種目を選ぶ

スクワットが立つという動作のバリエーションの一つであることを解説したが、大腿四頭筋を狙いたい際は動作に占めるスクワットの割合が大きい種目を選ぶと良い。なぜなら大腿四頭筋は膝関節伸展(脛を前に出す動き)に関与する骨格筋だからだ。

具体的にはハックスクワット、フロントスクワット、ハイバースクワット辺りが良い。レッグプレスの場合は脚をフットプレートの下に置くと良い。シートの角度は倒すほど上体が立つので股関節伸展動作は抑えられるが、ここはやりやすい角度で良いと思う。

深さ、脚幅、足の向き

深さはパラレルまでで十分。そしてパラレルまでで良いということは股関節伸展があまり必要ないということなので、脚幅は狭めにとると良い。これによって大腿骨が上前腸骨稜に接触するのでそもそも可動域が取れなくなる。

スクワットやハックスクワット、大腿四頭筋狙いのレッグプレスなどに共通するが、大腿骨が上前腸骨稜に接触するまでをフルレンジと捉えるべきである。なぜなら大腿四頭筋狙いのフォームで脚幅を広げた際の深さを行おうとするなら腰を丸めないとできないからだ。腰を丸めて得た可動域では大腿四頭筋に刺激は入っていないし、腰をケガする可能性は高まるし意味がない。

大腿四頭筋狙いなら脚幅は平行にすると良い。特に外側広筋を狙いたい場合はハの字が検討される。ハの字は外側広筋に集中し、バランスがとりづらく膝が内側に入るので深くしゃがみにくいため、採用する際は軽めの重量を選択しよう。

スクワットで内転筋群を狙う

内転筋群とは

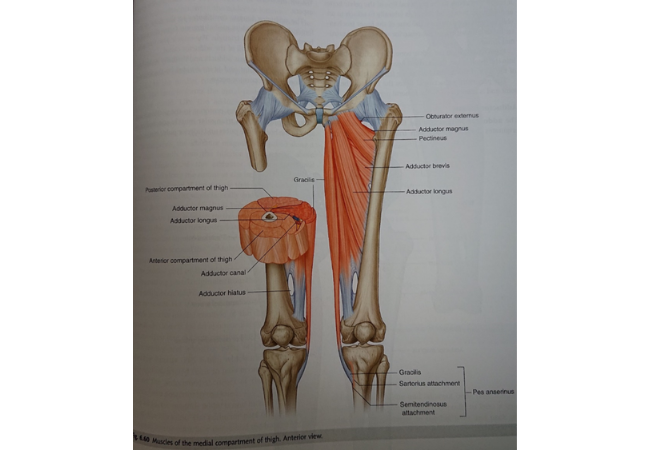

GRAY’S ANATOMY FOR STUDENTS forth edition P587より引用。

内転筋群を構成する筋肉(短内転筋、長内転筋、大内転筋、恥骨筋、薄筋)は恥骨の前面に起始を持ち、薄筋を除いて大腿骨の内側に停止している。

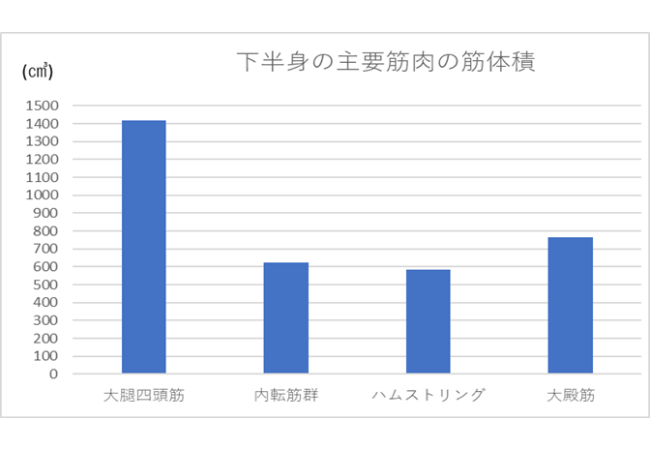

脚を鍛えるとき大腿四頭筋とハムストリングス及び殿筋群、あとはカーフの筋トレを行う人は多いが、内転筋群を鍛えようとする人は少ない。しかし内転筋群はハムストリングスと同程度の筋体積を有しており、筋肥大の大きなポテンシャルを含んでいる。

そしてこの内転筋群は、正面と背面から見た時の脚のアウトラインを大きくする作用がある。外側広筋と内転筋群が発達すると正面と背面から見た時の脚の迫力が強くなる。

スクワットでなぜ内転筋群が鍛えられる?

内転筋群は複数の骨格筋の総称であるが、それらがまとめられる理由はその機能にある。内転筋群の主たる機能は名前にもあるように股関節の内転である。これは大腿骨を体の内側に移動させる動きであり、マシンアダクションがその動作にダイレクトに負荷を与える種目である。

股関節内転動作が内転筋群のメイン動作であるにもかかわらず深くしゃがむスクワットで内転筋群が刺激される理由は、内転筋群は特定の条件で股関節伸展の動作に寄与し、スクワットはその条件をつくりだせているからでる。

内転筋群は股関節が伸展位にある場合は股関節を屈曲させる機能を持ち、股関節が屈曲位にある場合は股関節を進展させる機能を持つとされる。これは内転筋群は股関節の角度が変化すると、作用腺と股関節の位置関係が変化するという特徴を持ち、股関節の角度により発揮される筋力が変化することが理由である。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jptf/19/2/19_65/_pdf参照。

股関節伸展位20度から、大内転筋後部は屈曲0度、大内転筋前部は屈曲20度、薄筋は屈曲30度、短内転筋及び長内転筋は屈曲70度まで股関節屈曲に働くが、その角度を起点に伸展筋に変化する。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/38/2/38_KJ00007176631/_pdf/-char/ja参照。

内転筋群は大腿骨が股関節屈曲位から伸展位に移動する際に股関節伸展の動作に寄与し、スクワットは内転筋群が股関節伸展筋として作用する条件をつくりだせている。

以上がスクワットで内転筋群が鍛えられる理由である。

深さ、脚幅、足の向き

深さについてはパラレルからフルまでしっかりとしゃがむ必要がある。なぜなら内転筋群が股関節伸展に寄与する局面は股関節がしっかりと屈曲した場面だからである。非常にきついがパラレルからボトムにレンジを絞ったボトムパーシャルが効果的だ。

筆者はブルガリアンスクワットを脚トレに採用していた時期があり、その際絶対的なフルレンジを意識して行っていた。翌日は内転筋群と殿筋群に筋肉痛が発生し大腿四頭筋にはほとんど発生しなかった。やはりパラレル以上のしゃがみで内転筋群と大殿筋が大きく活動し、大腿四頭筋はパラレルまででしか活動しないことを経験として理解した。

以上のことから内転筋群を狙う際はボトムまでしゃがむ必要がある。

脚幅について興味深い研究を紹介しよう。

肩峰幅を基準としたミディアムスクワット、肩峰幅の60%を基準としたナロースクワット、肩峰幅の200%を基準としたワイドスクワットによる脚の筋肉の活動の違いを調査した研究では、平均年齢19.6±1.4歳、平均身長174.9±4.9㎝、平均体重71.8±6.2㎏、平均スクワット1RMは138.6±21.2㎏の被験者7名に、三つのスクワットを行わせ、大腿直筋、内側広筋、外側広筋、大殿筋、大腿二頭筋、大内転筋、脊柱起立筋の筋活動を調査した。実験の際のスクワットの重量は被験者の対重量であり、被験者らは週3回のウエイトトレーニングを行っていた。

研究では、ワイドスクワットで大内転筋の筋活動が高まると予想されていたが、大内転筋の筋活動の差は有意差といえるほどのものではなかった。

※この実験では、被験者がどの程度までしゃがんだかについての記載がない。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2004/0/2004_0_A1024/_article/-char/ja/参照。

この研究と内転筋群の構造を基に考察すると、内転筋群を狙うスクワットで重要な要素は脚幅よりも深さであると考えられる。

上記の研究だけでワイドスクワットが無意味とは言えない。なぜならワイドスクワットでは、しゃがんだ際に大腿骨が開きすぎないようにするために股関節内転動作が働くからだ。ただワイドスクワットにすることで発生する股関節内転動作は少なく、深さを犠牲にしてまで優先することではないと思われる。

脚幅は広めをとる。広めといっても股関節伸展の動作が出せればよいので、肩幅と腰幅の間程度で十分である。足の向きは膝蓋骨に合わせてあげると良い。

スクワットでハムストリングスを狙う

スクワットでハムストリングスは鍛えられない?

複数の文献で、「スクワットでハムストリングスは鍛えられない」と説明される。スクワットでハムストリングスが鍛えられない理由として、先に筆者が提示したパラレルスクワットとフルスクワットでの各筋肉の筋活動を比較した実験や、スクワットで深くしゃがむほど大殿筋の活動が増加しハムストリングスの関与は変化しなかった研究結果、ハムストリングスの持つ二関節筋という特徴を挙げることができ、その根拠は納得できるものである。

しかしスクワットでハムストリングスを鍛えることができるという意見もみられる。実際見事なハムストリングスを持っている人の多くは大抵とんでもない重量でスクワット、特にローバースクワットを行っているか行った経験がある。

筆者はやり方次第でスクワットでハムストリングを鍛える、換言するとスクワットで筋肥大が発生するほどの張力をハムストリングスに与えることができると考えている。なぜならスクワットとデッドリフトが立つという動作のバリエーションだからだ。

「スクワットでハムストリングは鍛えられない」のではなく、「スクワット動作を多く含む種目ではハムストリングスは鍛えにくい」のである。

ハムストリングス狙いのスクワットのフォーム

ハムストリングス狙いのスクワットのフォームはローバースクワットである。なぜなら動作に占めるヒップヒンジの割合が多いからだ。

前述したスクワットに関する複数の研究から、スクワットでは深さに関係なくハムストリングスの筋活動が低い、という結果が得られている。

これらの研究結果はスクワットを考察するうえで有用なのだが懐疑的な点が一つあり、それはスクワットのフォームである。これらの研究で行われたスクワットはハイバースクワットであったのかローバースクワットであったのかが明らかではない。

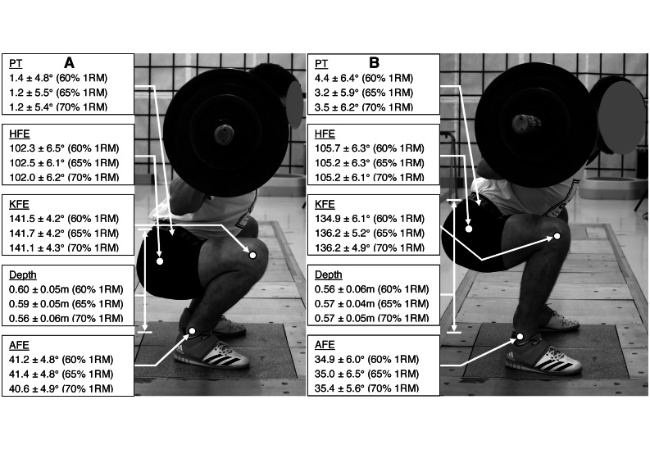

ハイバースクワットとローバースクワットでの骨格筋の活動の違いを調査した研究を参照する。

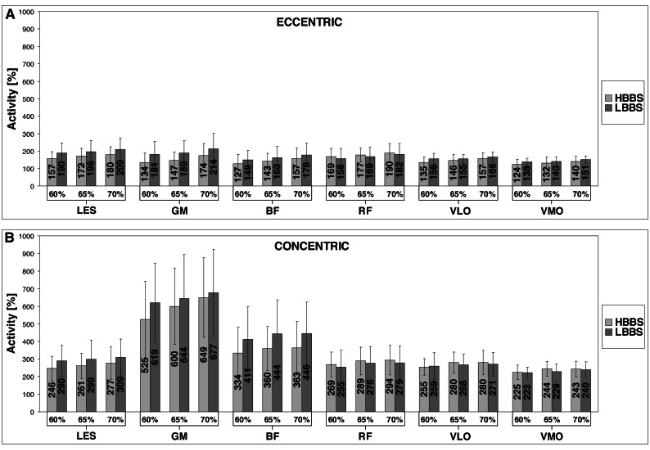

ハイバースクワットとローバースクワットの骨格筋の活動の差を調査した研究では、ローバースクワットの方が大殿筋と大腿二頭筋の活動が有意的に高かったことが報告された。この研究ではローバースクワットはハイバースクワットよりもポスティアチェインが活性化すると示唆された。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7289144/参照。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7289144/より引用。実験でのハイバースクワットとローバースクワットのフォーム。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7289144/より引用。ハイバースクワットとローバースクワットでの各骨格筋の活動の違い。

話が変わるように見えるが、スモウデッドリフトとコンベンショナルデッドリフトでは、スモウデッドリフトの方が外側広筋と内側広筋の活動が高かったことが報告されており、コンベンショナルデッドリフトとスティッフレッグデッドリフトとの比較ではコンベンショナルデッドリフトの方が外側広筋と内側広筋の活動が高かったという研究結果が報告されている。詳しくは筆者のハムストリングスの記事を読んでほしい。

これらの研究結果から、立つという動作に占めるヒップヒンジの割合が大きくなるほどハムストリングスの活動が高くなるということが分かる。

ローバースクワットがハイバースクワットよりも大殿筋とハムストリングスの筋活動が高かった理由は、ローバースクワットの方が動作に占めるヒップヒンジの割合が大きいからであり、デッドリフトで外側広筋と内側広筋の活動がスモウデッドリフトになるにつれて高くなる理由は、スティッフレッグデッドリフトよりもコンベンショナルデッドリフト、コンベンショナルデッドリフトよりもスモウデッドリフトの方が動作に占めるスクワット動作の割合が高くなるからである。

以上のことから、ローバースクワットは動作に占めるヒップヒンジの割合が多いため、ハムストリングスに刺激を入れることができる。

そして最初にも述べたがローバースクワットのフォームを見ると、動作がコンベンショナルデッドリフトと非常に似ている。そのため筋肥大に置いてはローバースクワット≒コンベンショナルデッドリフトと考えてよい。

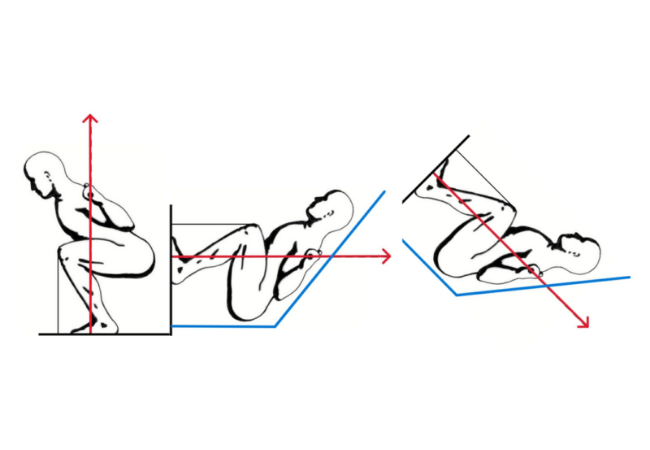

ちなみにローバースクワットのフォームはレッグプレスで再現可能である。自身のローバースクワットのフォームを確認して、フットプレートの位置とシートの位置を調整して再現することができる。ローバースクワット≒コンベンショナルデッドリフト≒レッグプレスということもできる。

ちなみにレッグプレスはフットプレートの位置とシートの角度を調整することで様々なフォームのスクワットを再現でき、負荷を上体全体で受けることができるので、怪我無くオーバーロードさせるという筋肥大に求められる要素を高い水準で有しているマシンである。

https://crossfitcentralhouston.com/wod/2013/7/8/monday-7813を基に筆者作成。ローバースクワットとホリゾンタルレッグプレスと45度レッグプレスを比較した図。青線のようにレッグプレスを調整するとローバースクワットの負荷を再現することができる。

深さ、脚幅、足の向き

ハムストリングス狙いのスクワットの場合しっかりと深くしゃがむ。ハムストリングスはヒップヒンジに関わる筋肉なので、身体を折りたたんで股関節伸展を大きく行う必要がある。

脚幅に関しては広くとることを推奨する。足の向きはやや開くと良い。足の向きに関しては個人でがやりやすい位置に置くのが良いと考える。

最後に

この記事では筋肥大を目的としたスクワットのフォームを解説した。

スクワットは立つという動作の一種でデッドリフトと本質的には同じ動作である。これらはスクワット動作とヒップヒンジ動作の割合によって区別されており、ローバースクワットとコンベンショナルデッドリフトは動作が類似している。筋肥大を目的とする際には名称よりも対象筋に適した動作かどうかが重要である。

スクワットの深さはクォータースクワット、パラレルスクワット、フルスクワットに分類される。筋肥大効果はフルスクワットが最も高く、大殿筋や内転筋群の成長には深いしゃがみが有効である。一方大腿四頭筋を狙う場合はパラレルスクワットまでで十分である。また深くしゃがむには足関節の柔軟性が不可欠で、背屈が制限されるとフォームが崩れやすくなる。柔軟性が不足する場合はリフティングシューズやプレートの活用、カーフの活性化が推奨される。

脚幅によっても対象筋が変化する。狭い脚幅では股関節の可動が制限されるため大腿四頭筋に刺激を集中させやすく、バッドウィングの抑制にもつながる。広い脚幅では股関節の可動域が広がり、大殿筋や内転筋群、場合によってはハムストリングスの活動が高まる。

足の向きによっても筋活動に違いが現れる。ハの字は外側広筋、平行は大腿四頭筋全体、逆ハの字は大殿筋やハムストリングスを刺激しやすい。それぞれのフォームは目的と安全性を考慮して選ぶべきであり、マシンやフリーウエイトの使い分けも有効である。

この記事が読者のスクワットでの筋肥大に貢献したなら嬉しい。

コメントを残す