この記事ではハムストリングスの筋肥大について徹底解説する。

この記事の目的は以下のとおりである。

1.ハムストリングスがボディビル(=見た目)に与える影響を把握すること。

2.読者がトレーニングシステムを解剖学に基づいて、自分で作成できるようになること。

この記事は筋肥大の基本を理解しており、かつ自分で知らないことを調べられるリテラシーを持つヒトを前提としている。内容はキャッチ―ではないが、この記事を読むことでハムストリングスついての疑問はほとんど解決できるはずだ。

この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者がハムストリングスの筋肥大を解説しよう。

ハムストリングスがボディビル(=見た目)に与える影響

アウトライン形成

ハムストリングスは横から見た時のアウトラインを形成するため重要である。この効果は男性女性関係なく重要で、特に女性の場合は見た目を良くするなら殿筋群と合わせて最優先で鍛える部位である。後述するがハムストリングスと殿筋群はヒップヒンジ動作で動員される筋肉なので、男女関係なくハムケツの筋肥大にはヒップヒンジが必須になる。

また男性ボディビルに限りハムケツのカットが出ているかどうかがバックポーズの審査に大きく影響を及ぼす。なぜならここが絞りの基準となるからだ。ハムケツ周辺の脂肪細胞にはアドレナリンα2受容体が多く、他の部位よりも脂肪燃焼効率が低い。そのため多くのヒトにとってハムケツの絞りは除脂肪最後の難問になるのだ。

バックポーズを見た時に最初にハムケツのカットが見られ、そのうえで背中の完成度が評価される。筋繊維の溝が大きい(=筋原線維肥大)方が除死亡したときのカットが深くなるのでここの筋肥大はアウトライン形成に追加して見た目に貢献する。

以下ではそんなハムストリングスについて解説する。ハムストリングスを鍛える上で殿筋群も動員されるので殿筋群についても併せて解説する。

ハムストリングスの解剖学

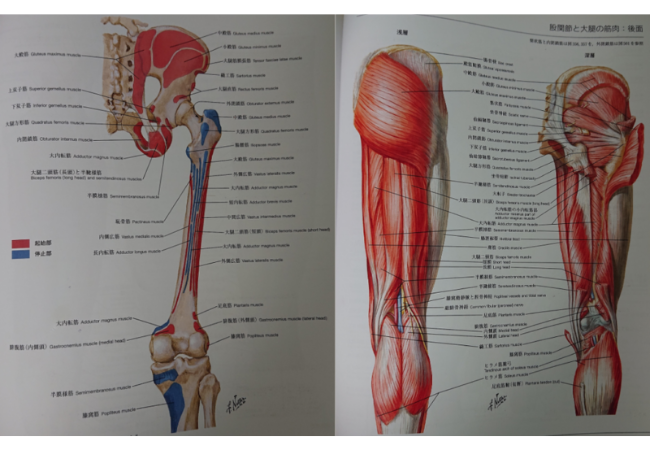

出典:ネッター解剖学原著第4版

起始停止

ハムストリングスは大腿二頭筋長頭及び短頭、半腱様筋、半膜様筋から構成される骨格筋の総称である。

大腿二頭筋長頭は座骨結節に起始を持ち、脛骨外側顆と腓骨頭に停止する。大腿二頭筋短頭は大腿骨粗面の下半分に位置する外側顆の稜線に停止する。

半膜様筋は半腱様筋の深層に位置する。半膜様筋は座骨結節に起始を持ち、脛骨内側顆の後内側に停止する。半腱様筋は半膜様筋より表層に位置する。座骨結節に起始を持ち、脛骨粗面の内側に停止する。

ハムストリングスの起始停止に関しては、座骨結節から脛骨および腓骨に位置し、後面から見て右側が大腿二頭筋、左側が半腱様筋及び半膜様筋という認識で問題ない。

機能

ハムストリングスを構成する骨格筋は股関節伸展と膝関節屈曲、股関節の回旋運動に寄与する。

大腿二頭筋短頭は股関節をまたがない単関節筋なので膝関節屈曲の機能のみを持つが、ハムストリングスを構成する他の骨格筋は二関節筋で、股関節の伸展と膝関節の屈曲を主な作用として持つ。

大腿二頭筋長頭は股関節伸展と膝関節屈曲動作に加えて股関節外旋動作を持つ。一方で半腱様筋と半膜様筋は主な動作に加えて股関節内旋動作を持つ。形態的特徴だけでなく回旋機能の違いからも、大腿二頭筋長頭は外側ハムストリングス、半腱様筋及び半膜様筋は内側ハムストリングスと呼ばれる。

ハムストリングスのあれこれ

構造

ハムストリングスは全力疾走や加速といった瞬発的な動作に寄与する骨格筋である。そのため最大張力に達するまでの速度が速いⅡ型繊維が全体の多くを占める特徴がある。

単関節筋は一つの関節で動くため関節の固定に優れており、二関節筋は複数の関節をコントロールする役割を持つ。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/2/0/2_0_17/_pdf/-char/en参照。

ハムストリングスは股関節から膝関節をまたぐ二関節筋である。役割の違いより単関節筋より二関節筋の方がⅡ型繊維が多いという傾向とハムストリングスは合致する。文献により差異はあるが、ハムストリングス全体の70~80%はⅡ型繊維が占める。

この特徴からハムストリングスを刺激するためには高重量と素早い動きが効果的と分かる。

ハムストリングスの中でも大腿二頭筋長頭と半膜様筋は羽状筋と分類することができ、半腱様筋は紡錘状筋と分類することができる。羽状筋と紡錘状筋の特徴から、大腿二頭筋長頭は高重量高ボリュームに反応しやすく、半腱様筋は素早い運動とストレッチに反応しやすい。

ハムストリングス全体の中では、大腿二頭筋長頭が最も大きく、全体の40%ほどを占めるといわれる。そして半膜様筋が約35%、半腱様筋が約20%と続く。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsma1939/51/2/51_2_151/_pdf/-char/ja参照。

股関節外旋と内旋による鍛え分け

ハムストリングスは股関節回旋動作に寄与することを説明した。股関節の回旋具合でハムストリングスへの刺激がどう変わるかを調査した研究を示し、刺激の変化を考察する。

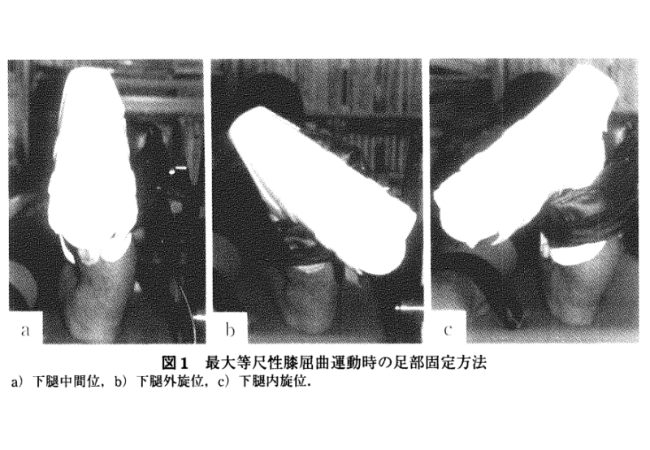

この研究では、膝関節屈曲運動、つまりレッグカールにおけるハムストリングス4筋の活動に違いが調査された。被験者は男性10名で、股関節0度の伏臥位で膝関節角度60度、90度の角度で、下腿を中間位、外旋位及び内旋位に固定した肢位での各筋の活動の違いが筋電図によって調査された。

研究結果は以下のとおりである。膝関節屈曲トルクは下腿の回旋具合に関係なく屈曲60度の方が90度よりも有意に高かった。中間位と比較して、外旋位では大腿二頭筋長頭と短頭の活動が増加し半腱様筋と半膜様筋の活動が低下した。内旋位では半腱様筋と半膜様筋の活動が増加し大腿二頭筋長頭と短頭の活動が低下した。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/26/2/26_KJ00003131556/_pdf参照。

この研究結果では、ハムストリングスの活動しやすい局面は動作の中間にあると結論付けられている。ただ、「ハムストリングスの活動は膝関節60度の方が90度より高い。」とこの研究だけでは断言できない。なぜならこの研究で行われたレッグカールの詳細が分からないからだ。

例えば足関節付近に足かせのようにバンドをつけて、ケーブルでレッグカールを行った場合では、重力の方向が変化して膝関節60度が最も負荷の乗る局面になる。恐らくこの研究はこのようにして調査が行われたはずである。

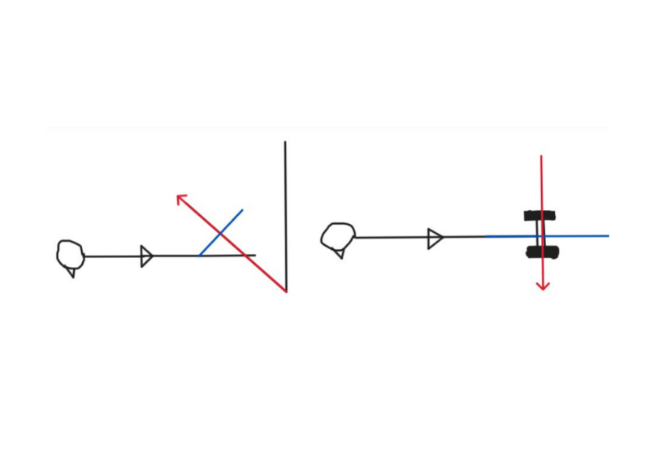

ケーブルレッグカールとダンベルレッグカールの比較。ケーブルの特性上最大負荷が発生する位置がダンベルレッグカールよりも肘関節屈曲位にあることが分かる。

ハムストリングスでもストレッチ局面は重要であるが、ハムストリングスはヒトの骨格筋の中でも断裂しやすい場面で、その原因の一つに過度な重量でのエキセントリック収縮というものがある。そのためハムストリングスの重量オーバーロードは他の部位よりも特に慎重に行うべきである。ただ複数の研究でハムストリングスに適度なエキセントリック収縮をかけることでハムストリングスの断裂を防止できることが示唆されている。このことから軽度と過度の間を狙う重量でのコントロールが重要になる。

足関節の回旋具合は、ハムストリングスの鍛え分けに応用することができる。鍛え分けには神経伝達の側面からのものと力学の側面からのものがあり、足関節の回旋は後者で足関節回旋によって重力に対して垂直となる面(=最も仕事する筋繊維)が変化する。

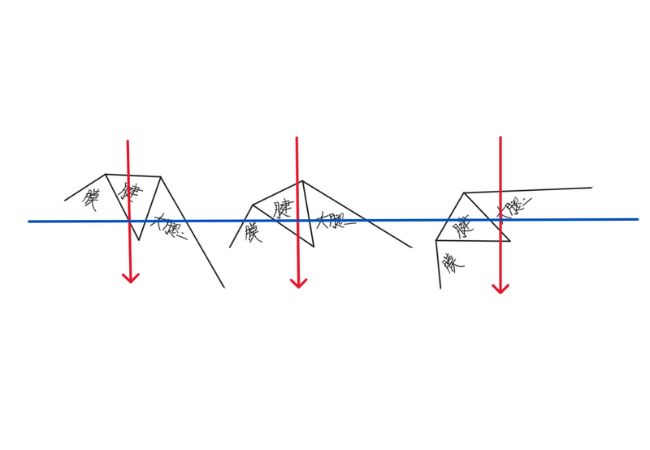

重力に対して垂直な筋繊維が最も仕事をする部位で、片腕片脚にしたりフォームを変えたりするのは重量に対して垂直な筋繊維を変えるためで、これが力学的鍛え分けの基本である。

真ん中が中間位でのレッグカールで左が内旋時、右が外旋時のレッグカールである。重力に対して垂直な筋繊維が異なることが分かる。

足関節回旋による鍛え分けは、ヒップヒンジ種目とレッグカール種目の両方で応用可能なテクニックである。つま先を逆ハの字にすると大腿二頭筋長頭を、ハの字にすると半腱様筋を狙いやすくなる。

実際にやってみると、ハの字を維持したままレッグカールをすることが困難であることが分かる。これは外側広筋狙いのハの字スクワットでしゃがめなくなるのと同じで、膝関節が内側に入ってしまうからである。片脚でレッグカールを行うと、半腱様筋に集中して狙うことができる。

ハムストリングストレーニング①(ヒップヒンジ)

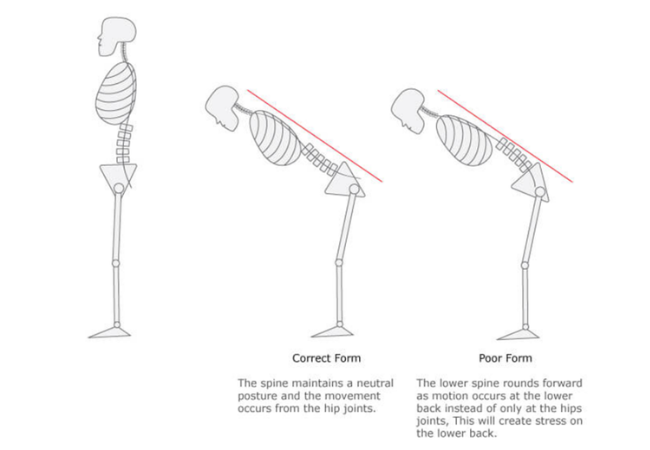

ヒップヒンジ動作

ヒンジとは日本語で「蝶番」を意味する。蝶番の開閉動作のようにほとんど伸展と屈曲の動作しか行わない肘関節と膝関節は、「hinge joint」、日本語で「蝶番関節」と訳される。ヒップヒンジ動作とは股関節の伸展動作であり、蝶番のように股関節を動かす動作である。

デッドリフトがまさにヒップヒンジ動作である。

ヒップヒンジ(=デッドリフト)で知っておくこと

ヒップヒンジについて、ハムケツの鍛え分けと難しさの原因については知っておきたい。

ヒップヒンジ動作であるデッドリフトでは、ハムストリングスと殿筋群、脊柱起立筋が主として動員される。

ヒップヒンジ動作ではハムストリングスだけでなく殿筋群も強烈に刺激される。ちなみにスクワットで殿筋群が刺激されるのもヒップヒンジ動作で動員されているからである。垂直に立ち上がるスクワットでハムストリングスに動作中張力が発生しにくいので、動作に少し含まれるヒップヒンジ動作を殿筋群が担うことになる。

ヒップヒンジ動作ではハムストリングスも殿筋群も使われるが、ゆっくりとした挙上の場合殿筋群が使われやすく、ボトムに時間をかけない方がハムストリングスを使いやすくなる。

ヒップヒンジ動作は動作に脊柱起立筋をものすごく使う。そしてトレーニングボリュームのオーバーロードに置いて重要なことは脊柱起立筋に疲労(骨格筋由来と神経由来)を蓄積しないことである。ここにハムケツの筋肥大の難しさがある。大腿四頭筋はメイン種目の選定である程度疲労蓄積を軽減できるが、ヒップヒンジには代替え種目がないのでヒップヒンジをやるしかないのだ。

ヒップヒンジ種目は大きな筋肉を使って動作するので重い重量を扱うが、ヒップヒンジが習得できていない状態で高重量を扱うと脊椎や腰椎に大きな負担がかかるのでヒップヒンジを習得してからゆっくりと重量を挙げていこう。

ヒップヒンジ習得ドリルは文章よりも映像で見た方が分かりやすく、かつ調べれば出てくるのでここでは詳しく説明しない。

スモウデッドリフトとコンベンショナルデッドリフト

ここからは代表的なヒップヒンジ種目の違いを解説する。まずはスモウデッドリフトとコンベンショナルデッドリフトでの筋肉の活動の違いを筋電図で比較した実験を参照して、両者の違いを考察する。

スモウデッドリフトとコンベンショナルデッドリフトでの、筋肉の活動の違いを、筋電図で比較した実験がある。被験者は13名で、大学にてフットボールを行っており、スモウデッドリフトとコンベンショナルデッドをトレーニングプログラムに取り入れている。年齢は20.1±1.3歳、体重は102.8±16.1㎏、身長は186.6±7.5㎝であった。

結果として、スモウデッドリフトの方が外側広筋、内側広筋、の活動が増加した。コンベンショナルデッドの方が腓腹筋内側頭の活動が増加した。しかし、その他の筋肉の活動に有意差は見られなかった。この研究では、デッドリフトでのベルトの有無による筋活動の違いも調査された。ベルトを着けると腹直筋の活動が、ベルトなしでは外腹斜筋の活動が増加することが分かったが、その他筋肉に有意差は見られなかった。

この研究だけ見ると、スモウデッドリフトとコンベンショナルデッドにおいてハムストリング等のデッドリフトで鍛えたい筋肉の活動に違いはなさそうだ。この研究は、被験者の身長が比較的高いため、身長が低い人でも同様の結果が得られるのか追加調査が期待される。なぜならパワーリフティングにおけるスモウデッドリフトは脚が短い人にとって適したフォームであるからだ。

活動に有意差があった骨格筋が興味深い。スモウデッドリフトはコンベンショナルデッドリフトよりも膝関節の伸展の可動域が広くなる。このことからスモウデッドリフトでは外側広筋と内側広筋の活動が高まることが理解できる。一方でコンベンショナルデッドリフトはスモウデッドリフトよりスタートポジションにおいて股関節の位置が高く、膝関節の伸展動作が少なくなり垂直に立ち上がる動作の多くを股関節の伸展で行う。

下の図を見るとコンベンショナルデッドリフトの方が、股関節とバーベルの距離が遠くなっており、モーメントアームがスモウデッドリフトより大きくなるという筋肥大においてのメリットがある。一方でモーメントアームが大きくなることで、股関節及び脊柱への負荷はスモウデッドリフトより大きくなる。しかしスモウデッドリフトはモーメントアームが短い代わりに重量を持つことができ、重量という形で股関節と脊柱に負荷をかけるため、両方の種目での股関節と脊柱にかかる負荷はほぼ同じになると考えられる。

https://www.powerliftingtowin.com/powerlifting-technique-deadlift-form/より引用。

こちらの記事で詳述したが、スクワットとデッドリフトはつながっている。スモウデッドリフトはコンベンショナルデッドリフトよりもスクワットの割合が大きくなり、パーシャルスクワットとヒップヒンジが連続した動作といえる。

筋肥大という観点からは負荷は重量ではなくモーメントアームを利用して高める方が怪我が少なくなり良い。そのためハムストリングスを狙うためのデッドリフトはコンベンショナルデッドリフトが基本になる。脚全体を狙う目的やパワーリフティング目的ならスモウデッドリフトの方が良いかもしれない。

コンベンショナルデッドリフトとスティッフレッグデッドリフト

スティッフレッグデッドリフトはデッドリフトと比較してさらにヒップヒンジ動作に集中できる種目といえる。

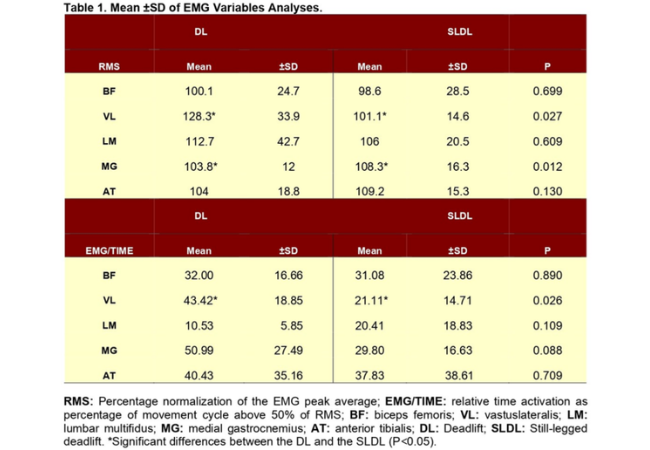

この研究では、コンベンショナルデッドリフトとスティッフレッグデッドリフトでの、大腿二頭筋、外側広筋、腰椎多裂筋(腰部の筋肉。脊柱起立筋の一種。脊柱の伸展に寄与。) 、前脛骨筋活動の違いを、筋電図で計測した。被験者は14名男性で、年齢は26.71±4.99歳、体重が88.42±12.39㎏、身長は177.71±8.86㎝で、少なくとも2年以上のトレーニング経験者であった。

結果として、ハムストリングの活動に有意差は見られなかった。しかし、外側広筋の活動には有意差が見られ、特にコンベンショナルデッドリフトのコンセントリック収縮のはじめに活動が増加した。

スティッフレッグデッドリフトはデッドリフトより膝を伸ばした状態でトレーニングをするので、動作に占めるヒップヒンジの割合が大きくなり大腿四頭筋の関与が少なくなる。

コンベンショナルでも大腿四頭筋に入りやすいような場合はスティッフレッグデッドを使用する選択肢が出てくる。具体的にはデッドリフト動作の最初に上体が立ち上がってしまう場合である。このフォームではやっていることはスクワットと変わらない。

ここまで主なデッドリフト系種目を比較してきた。デッドリフトは膝関節伸展とヒップヒンジ動作である股関節伸展動作の複合運動であり、スモウデッドリフト、コンベンショナルデッドリフト、スティッフレッグデッドリフトの順で動作に占めるヒップヒンジ動作の割合が大きくなることが分かる。筋肥大の観点から我々はヒップヒンジ動作でハムストリングス、殿筋群、脊柱起立筋を刺激したいからスモウデッドリフトは候補から外れるだろう。

侮れないバックエクステンション

ヒップヒンジ種目として意外と侮れない種目がバックエクステンションがある。バックエクステンションはデッドリフトをする前のウォームアップやストレッチ感覚で行うことが多いが、十分に独自性を持っており、筋肥大を発生させるポテンシャルを秘めている。

まずバックエクステンションの独自性としては、負荷の乗る範囲が異なり収縮ポジションで負荷があることである。デッドリフト系種目では収縮ポジションは重量を骨で受けているので、ハムケツへの負荷は少ない。

https://bonvecstrength.com/2014/03/11/right-linkwrong-link-back-extensions/より引用。

バックエクステンションはパッドの位置を変えることで対象筋への刺激を微妙に変えることができる。例えばパッドを股関節付近にすると中殿筋と大殿筋をメインに、大腿骨にするとハムストリングスをメインに鍛えることができる。

上記の特徴はバックエクステンションの独自性である。バックエクステンションのデメリットとしては加重が難しいことにある。環境にもよるがダンベルやプレートを持って加重はできるが、重りを抱えずに動作をすると、動作の途中で重りが地面につき肝心の可動域が制限されることになるのだ。

バックエクステンションは加重に難点があるが、他のヒップヒンジ種目はない独自性を持つので採用する価値はある。

ハムストリングストレーニング②カール系種目

レッグカールマシンのバリエーション

ハムストリングスを鍛える種目として主にシーテッドレッグカール、ライイングレッグカール、スタンディングレッグカールがある。これらの大きな違いは股関節の位置でありこの違いからそれぞれの最大収縮位が変わる。

レッグカールのバリエーションと上腕二頭筋を鍛えるカールのバリエーションは似ている。インクラインカールとシーテッドレッグカール、ライイングレッグカールとバーベルカール、スタンディングレッグカールとスパイダーカールのように、股関節の伸展具合と肩関節屈曲具合が似ている。

シーテッドレッグカール

シーテッドレッグカールとライイングレッグカールでの筋肥大の差について調査した研究では、20人の健康で、成年に達している被験者が、片脚ではシーテッドレッグカールを、もう片方の脚ではライイングレッグカールを行い、MRI検査にて筋肥大の差を計測した。被験者は、週2回5セットずつトレーニングを行い、レッグカールは70%1RMで10回行った。調査期間は12週間で、調査前と調査後のハムストリングの筋肉量を測定した。

結果として、ライイングレッグカールを行った脚よりも、シーテッドレッグカールを行った脚の方が、ハムストリングの中で二関節筋である半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋長頭が有意に筋肥大していた。ハムストリングの中で唯一の単関節筋である大腿二頭筋短頭の筋肥大に有意差は見られなかった。

この研究とレッグカールの特性から、ハムストリングの筋肥大を目的とする場合シーテッドレッグカールがライイングレッグカールよりも優れている可能性が示唆される。シーテッドレッグカールがより筋肥大効果が高かった理由は、ライイングレッグカールより最大負荷のかかる位置で筋肉が伸ばされており、多くの張力が発生したからであろう。

この研究だけを見るとシーテッドレッグカールが他のレッグカールよりも有効であると考えられるが、シーテッドレッグカールはハムストリングスの機能と矛盾する点がある。それは股関節の伸展が完全に制御されている点である。

レッグカールでハムストリングス全体を収縮する際には、膝関節屈曲がメインではあるが少しだけ股関節伸展がなされる必要がある。これはアームカールで上腕二頭筋を収縮させるときに、少しだけ肩関節も屈曲させるのと同じである。力こぶをつくる感覚でありもし肘だけで動かそうとすると上腕筋だけで動作ができてしまう。

ライイングレッグカールとスタンディングレッグカールでは股関節がシーテッドレッグカールと比較してフリーなので、動作中に適度な股関節伸展動作ができる。この方がハムストリングス全体を動員する点では自然な動きになるといえる。

レッグカール系では膝関節周りのハムストリングスが、ヒップヒンジ系では股関節周りのハムストリングスが活動しやすいと示唆される。

この研究から、同じ骨格筋でも大きく運動に関与する関節に近い部位の筋繊維の方が動員されやすいことが示唆される。この研究とシーテッドレッグカールの特徴から、シーテッドレッグカールはハムストリングスの中でも特に膝関節に近い部位、ハムストリングス遠位へ刺激を入れる際には有効であると思える。

以下は感覚的な話であるが、シーテッドレッグカールマシンはマシンによって合う合わないが激しいように思える。例えば負荷のかかり方から考えると大腿骨を上から固定するパッドがあった方が良いと思うが、これがないマシンが存在する。この場合お尻が動作中浮いてしまい高い負荷をハムストリングスに与えることができない。

https://www.kawai.jp/product/ykir-01/及びhttps://www.tsumura-f.co.jp/sports/training/st6022.htmlを基に編集。

大腿骨のパッドがあった方が良いと思うのだが皆はどうだろうか。

ライイングレッグカール

ライイングレッグカールはシートにうつぶせに寝転んで行うカール種目で、シーテッドレッグカールよりも股関節屈曲度合いが少なくなっている。

ライイングレッグカールは上体をシートにべったりとつけるのではなく少し起こすとやりやすい。これはハムストリングスと脊柱起立筋が筋膜でつながっていることを理由する。

ライイングレッグカールに限らずレッグカールマシンを使う際はパッドを下腿の真ん中付近に設定すると、腓腹筋の関与を少なくしハムストリングスに刺激を集中させることができる。また収縮するときに足関節を底屈すると、腓腹筋が緩まりハムストリングスのみで収縮しやすくなる。

ライイングレッグカールの持つシーテッドレッグカールにはない特徴は、股関節が自由である点だろう。シーテッドレッグカールは座って行うので股関節伸展動作を動作中に入れることはできない。一方でライイングレッグカールは股関節がフリーなので股関節伸展動作を入れようと思えば入れることができる。これは後述するスタンディングレッグカールも持つ特徴である。筆者はこの股関節の自由度がハムストリングスを働かせるうえで重要であり、多くの人がシーテッドレッグカールよりもライイングレッグカールやスタンディングレッグカールの感覚が良い理由であると考えている。

ハムストリングスと上腕二頭筋は構造が似ている。上腕二頭筋と上腕筋を鍛え分ける方法として肩関節の動かし方がある。肘だけ動かすと上腕筋のみが働きやすく、力こぶをつくるようにカールすると上腕二頭筋が働きやすくなる。ハムストリングスも二関節筋であり、膝を曲げるというよりかは力こぶをつくる感覚でカールした方が動作しやすい。そしてこの動作をするには股関節が少し進展する必要があるのだ。

スタンディングレッグカール

スタンディングレッグカールは立位で行うレッグカールで、基本的に意識することはライイングレッグカールと同じである。

スタンディングレッグカールもライイングレッグカールも、股関節を連動させて運動できるという特徴があるが、この股関節の伸展を過度に行いすぎるとかえってハムストリングスの関与が少なくなることには注意しよう。これは上腕二頭筋を鍛えるときに過度に肩関節を屈曲させないことと同じである。また過度に股関節を進展させると腰椎への負担も大きくなるで注意である。というのも身体がまっすぐな状態からの股関節の伸展角度はたった15度程度しかないからだ。

ここまで股関節伸展を少し扱うことを解説してきたが、筆者はレッグカールであまり股関節伸展を意識していない。理由はケガの可能性が筆者にとっては大きいからだ。筆者は腰椎が前傾しやすくライイングカールなどでシーソーのように動作するとすぐに腰椎を痛めてしまう。そのためライイングレッグカールを使用し膝だけを動かすようにしている。ライイングレッグカールならシーテッドよりも身体の形が股関節伸展位なのでそれで十分という考えである。

特にこのスタンディングレッグカールの場合、ライイングレッグカールよりも股関節が動かしやすいので、パッドを動かす動作をほとんどお尻で行うことが可能である。しかも基本的にお尻の方がハムストリングスで行う動作よりも重い重量を扱えるので重さを挙げることを意識しすぎるとお尻だけで動作を行うことになる。

お尻を鍛える目的であるならそれでよいが、ハムストリングスを狙う際は丁寧に扱える重量を選択すること、力こぶつくるイメージで行うと良い。このイメージだと適度な股関節伸展が行える。

前述したお尻の動員は、ハムストリングスで収縮できなくなったときに、お尻の伸展で収縮を省略しネガティブのみ受けるというチーティングテクニックとして利用することもできる。ただ上級者向けである。

スタンディングレッグカールの欠点は多くの施設にマシンが存在しないことである。この欠点の補完として、レッグエクステンションでの代用が考えられる。レッグエクステンションマシンに逆に立ちスタンディングレッグカールをうやり方で、本家には及ばないが十分にスタンディングレッグカールを行うことができる。

レッグエクステンションのシートが大腿骨の真ん中あたりに位置するとやりやすい。ただ大きなレッグエクステンションの場合脚の長さが足りない場合もあるので、環境があれば台などを活用すると良い。

最後に

この記事ではハムストリングスについて解説してきた。

ハムストリングスは他の筋肉と比較しても断裂する可能性が高い骨格筋である。過度にストレッチをかけたり、急に高出力をかけたりすると断裂しやすい。ケガだけには注意してトレーニングを行おう。

この記事が読者のハムケツの筋肥大に貢献したならうれしい。

コメントを残す